【人大研究杂志】省级地方立法中的公民参与──基于广东、江西、甘肃的初步考察与比较

稿件来源:《人大研究》杂志 发布时间:2024-10-30 12:50:00

内容摘要:1979年,地方组织法颁布实施,各省、自治区、直辖市人大及其常委会和人民政府获得地方立法权,本文通过对东中西三个省份——广东、江西、甘肃的公民立法参与机制调查研究发现,三省在40余年的地方立法进程中,公民参与机制得以创新发展,既在制度框架层面逐渐成熟完善,也在实际运作中形成了一系列规范性做法,并演化出一些独具特色的立法参与案例,逐步扩大了公民参与渠道,提高了科学立法、民主立法的水平。

关键词:地方立法;公民参与;制度构建;实际运作;特色案例

一、改革开放以来三省省级地方立法发展的总体情况

自拥有地方立法权以来,广东、江西、甘肃三省省级人大和政府都在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下结合地方实际情况制定了一系列地方性法规和地方政府规章,成为推进治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。笔者在中国法律检索系统搜集相关资料的基础上,首先对三省省级地方立法的总体情况做简要介绍。

(一)不同阶段立法数量的变化

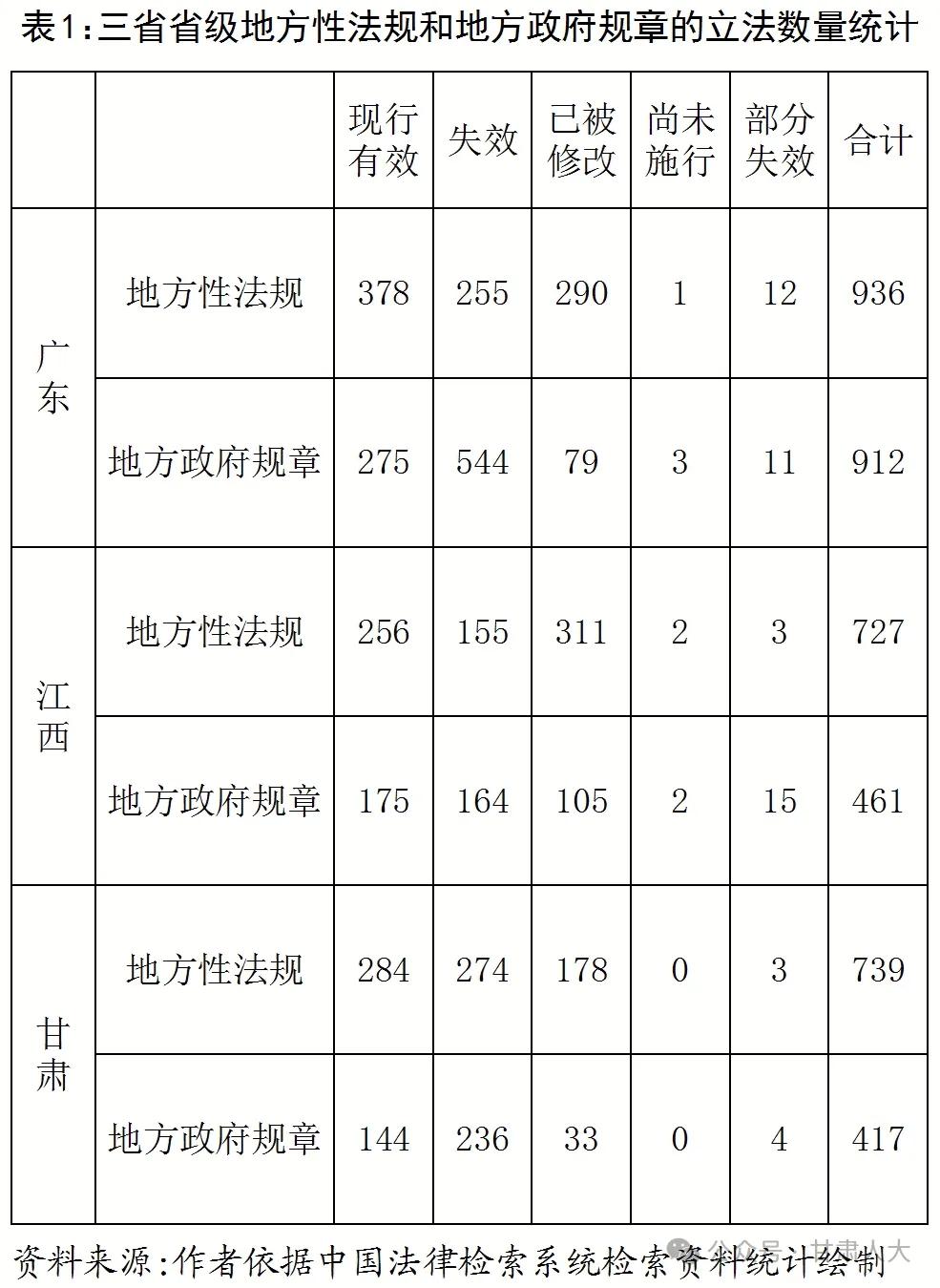

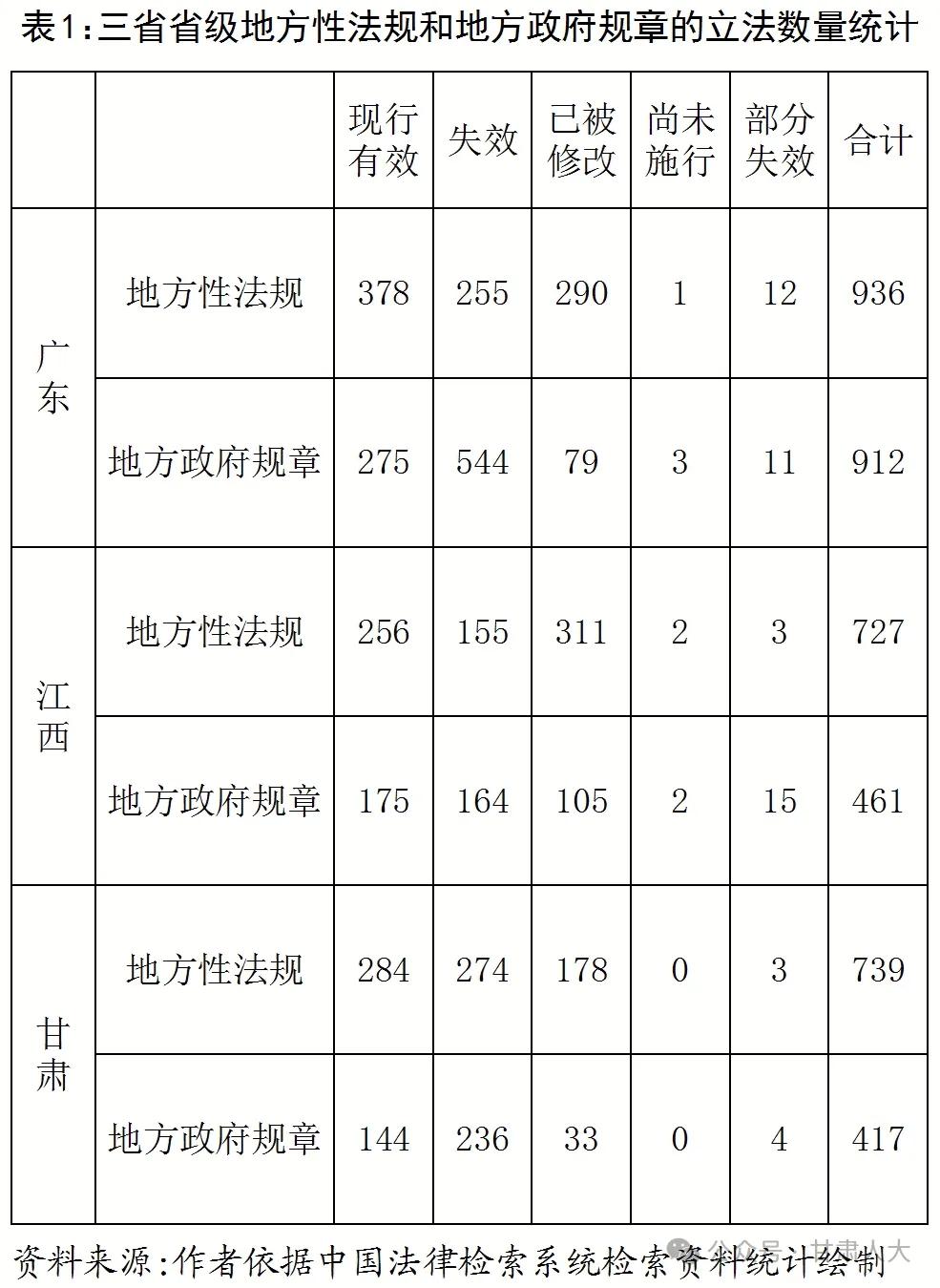

从地方立法的总量上来看,截至2024年1月10日,广东省人大(含常委会)共计发布936部地方性法规,其中,378部现行有效,255部失效,290部已被修改,1部尚未试行,12部部分失效;而广东省人民政府发布的地方政府规章共有912部,现行有效的275部,失效的544部,已被修改的79部,尚未生效的3部,部分失效的11部。江西省人大(含常委会)共计发布727部省级地方性法规,其中,256部现行有效,155部失效,311部已被修改,2部尚未生效,3部部分失效;江西省人民政府发布的地方政府规章共461部,现行有效的175部,失效的164部,已被修改的105部,尚未施行的2部,部分失效的15部。甘肃省人大(含常委会)共计发布739部省级地方性法规,其中,284部现行有效,274部失效,178部已被修改,3部部分失效;甘肃省人民政府发布的地方政府规章共417部,现行有效的144部,失效的236部,已被修改的33部,部分失效的4部(见表1)。

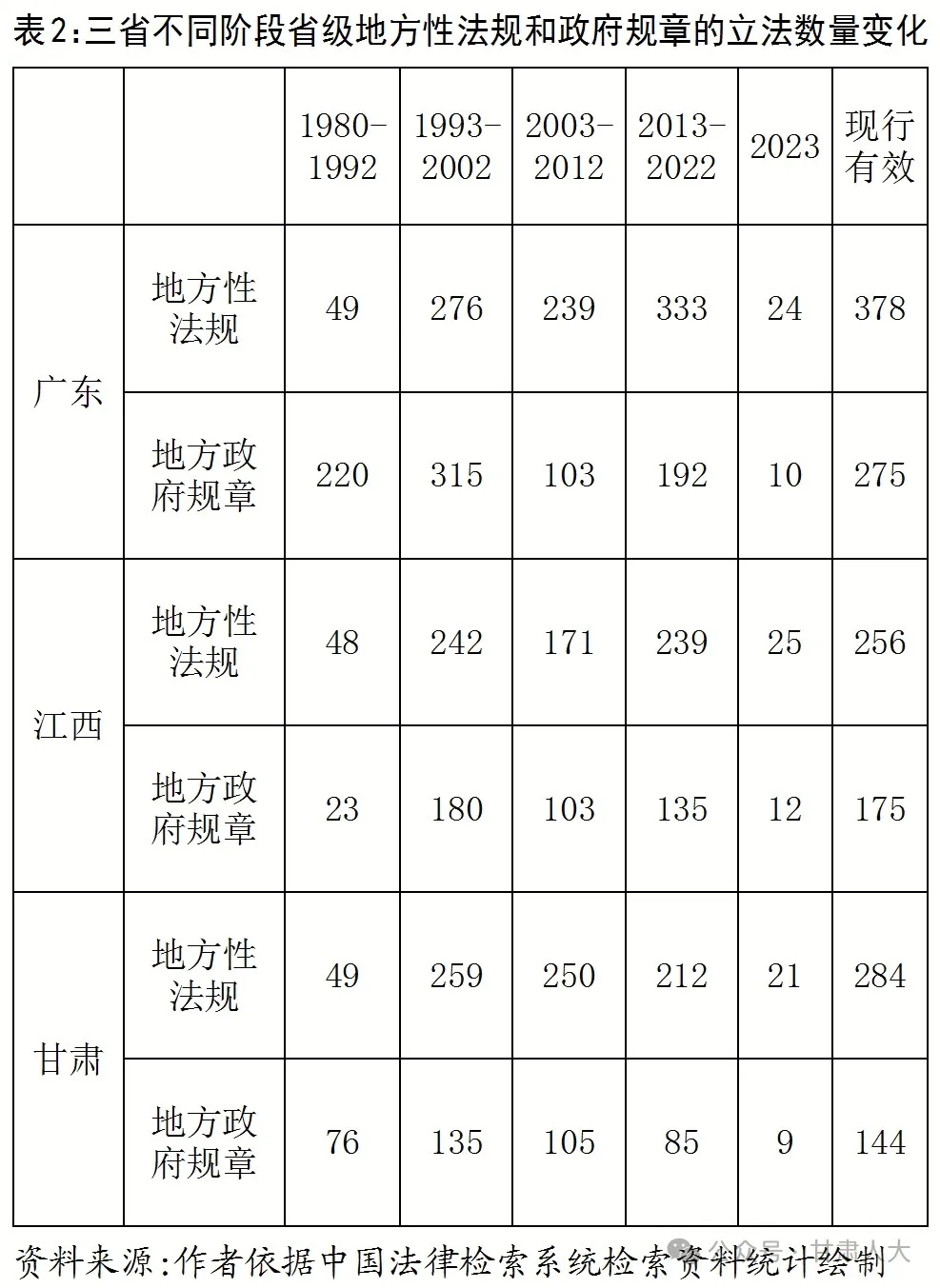

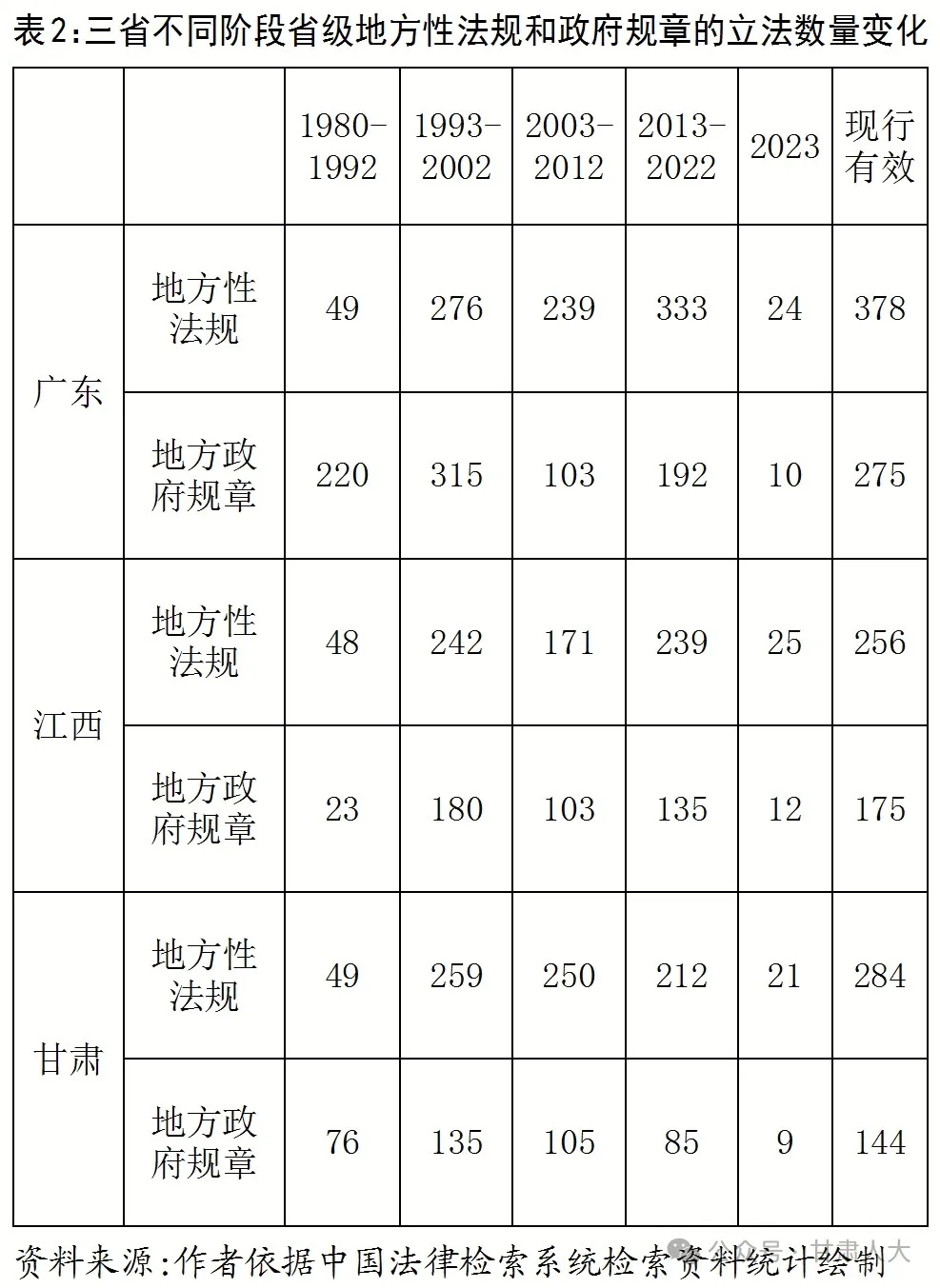

分时间阶段来看,广东省人大(含常委会)在1980—1992年间发布地方性法规49部,1993—2002年发布276部,2003—2012年发布239部,2013—2022年发布333部,2023年发布24部;而广东省人民政府在1980—1992年间发布地方政府规章220部,1993—2002年发布315部,2003—2012年发布103部,2013—2022年发布192部,2023年发布10部。江西省人大(含常委会)在1980—1992年间发布地方性法规48部,1993—2002年发布242部,2003—2012年发布171部,2013—2022年发布239部,2023年发布25部;而江西省人民政府在1980—1992年间发布地方政府规章23部,1993—2002年发布180部,2003—2012年发布103部,2013—2022年发布135部,2023年发布12部。甘肃省人大(含常委会)在1980—1992年间发布地方性法规49部,1993—2002年发布259部,2003—2012年发布250部,2013—2022年发布212部,2023年发布21部;而甘肃省人民政府在1980—1992年间发布地方政府规章76部,1993—2002年发布135部,2003—2012年发布105部,2013—2022年发布85部,2023年发布9部(见表2)。

改革开放以来,三省人大及其常委会、省人民政府在地方立法方面发挥了重要作用,制定了大量地方性法规和地方政府规章,构成了中国特色社会主义法律体系的有机组成部分,为地方治理体系和治理能力现代化提供了立法保障。例如,广东省十二届人大常委会在2013—2017年共审议通过地方性法规、决定78件,批准设区的市法规、决定62件,批准民族自治县单行条例3件,其中,在重点领域立法方面制定商事登记条例,推行“三证合一”登记制度,激发市场活力,制定促进科技成果转化条例,修改自主创新促进条例,建立以企业为主体的产业技术创新制度等[1]。

从地方立法的历史发展来看,地方政府规章在地方立法中所占比重逐渐降低,但是迄今为止依然发挥着重要作用。从1979年地方开始设立省级人大常委会到1992年党的十四大召开,各省地方立法中,广东、江西、甘肃三省地方政府规章所占的比例分别为81.8%、32.4%、60.8%,而到2013—2022年最近十年的地方立法行为中,广东、江西、甘肃三省地方政府规章所占的比例分别为36.6%、36.1%、28.6%,三省人民政府制定政府规章的立法行为都明显少于同省人大及其常委会制定地方性法规的立法行为,但政府规章在目前的地方法律体系中依然占有重要位置,在现行有效的地方立法中,广东、江西、甘肃三省的政府规章依然占到42.1%、40.6%、33.6%。

不同省份地方立法的能力和侧重点存在一些差异。无论从立法总数还是分阶段来看,广东省人大和人民政府的立法数量最多,立法能力相对较强,而甘肃省人大和人民政府在立法数量方面则相对最少,江西省居中。当然,对立法能力的评价指标是多方面的,不能仅仅从立法数量上来单一定论。从立法内容来看,通过法规类别的比较发现,三省都共同关注贯彻落实宪法、推进法制工作和加强环境保护方面的立法工作,但在40余年的地方立法进程中,各省立法的重点也存在地区差异,例如,广东省在优化营商环境、规范市场行为、推进科技创新方面形成很多地方性法规和政府规章,江西省则在农业、水利方面立法较多,甘肃省在土地、林业和水利方面形成较多成果。

(二)地方立法的结构变化

从地方立法结构变化来看,随着中国特色社会主义法律体系的逐步完善,三省实施性立法的比重逐渐增多,但先行性立法在增强地方立法特色、解决地方发展问题方面依然占据重要地位。例如,截至 2018年7月,广东省人大及其常委会共制定的先行性、自主性法规约占所制定法规总数的40% ,而前30年,这一比例更大,从 1979 年至 2008 年,广东先行性、试验性、自主性法规共236 项,占所制定法规总数 496 项的47.7% ,其中 2008 年仍然有效的 389 项法规中,属于先行性、试验性、自主性的有192 项,占49.4%[2]。广东省曾被评价为“地方性立法数量为全国最多,属于先行性、试验性、自主性的立法超过总数的一半”[3]。当然,江西、甘肃两省也制定了一些既具有地方特色又对全国立法产生积极影响的先行性立法,如1994年制定的《江西省义务教育经费筹措和使用管理办法》、1999 年制定的《江西省反窃电办法》、2003年制定的《江西省预防职务犯罪条例》等都在全国范围内引起较大反响,而“甘肃省自主性立法主要有计划生育条例、禁止赌博条例等”[4]。但2011年全国人大常委会工作报告宣布中国特色社会主义法律体系已经形成,意味着在国家层面,经济、政治、文化、社会以及生态文明建设方面各环节都进入有法可依的阶段,贯彻落实国家法律的实施性立法成为地方立法的重要内容,自主性立法、先行性立法的空间减少。

二、省级地方立法中的公民参与:制度建构与实际运作

科学立法、民主立法、依法立法是我国推进立法工作始终坚持的重要原则,而公民参与立法是实现科学立法、民主立法和依法立法的重要方式。40余年的实践中,广东、江西、甘肃三省不仅在制度层面完善了公民参与的相关机制,而且在实际运作中畅通了公民参与地方立法的渠道,扩展了公民参与方式,提高了公民参与水平。

(一)制度建设

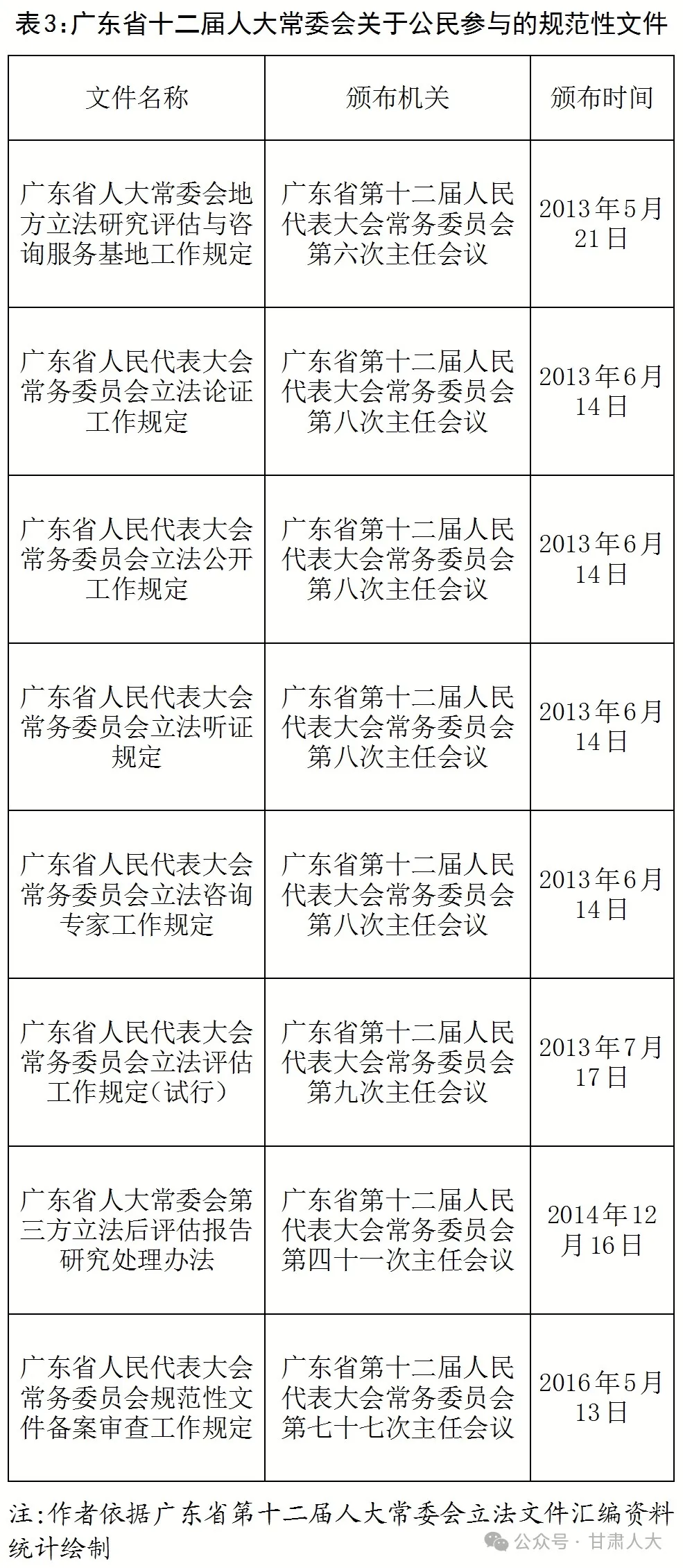

广东、江西、甘肃三省立法机关在立法实践中都搭建了促进公民参与的制度框架,以规范性文件的方式保障公民参与立法的途径和方式,确立了诸如法规草案公开征求意见、立法座谈、立法论证、立法听证等多种参与机制,且在立法全过程都设置了参与渠道,公民可以在法规项目立项、草案起草、审议、评估等各环节参与立法活动提建议。可以说,三省立法机关都在制度建设方面从无到有、建章立制、逐步完善,但比较而言,广东省关于公民参与的规范性文件最多。

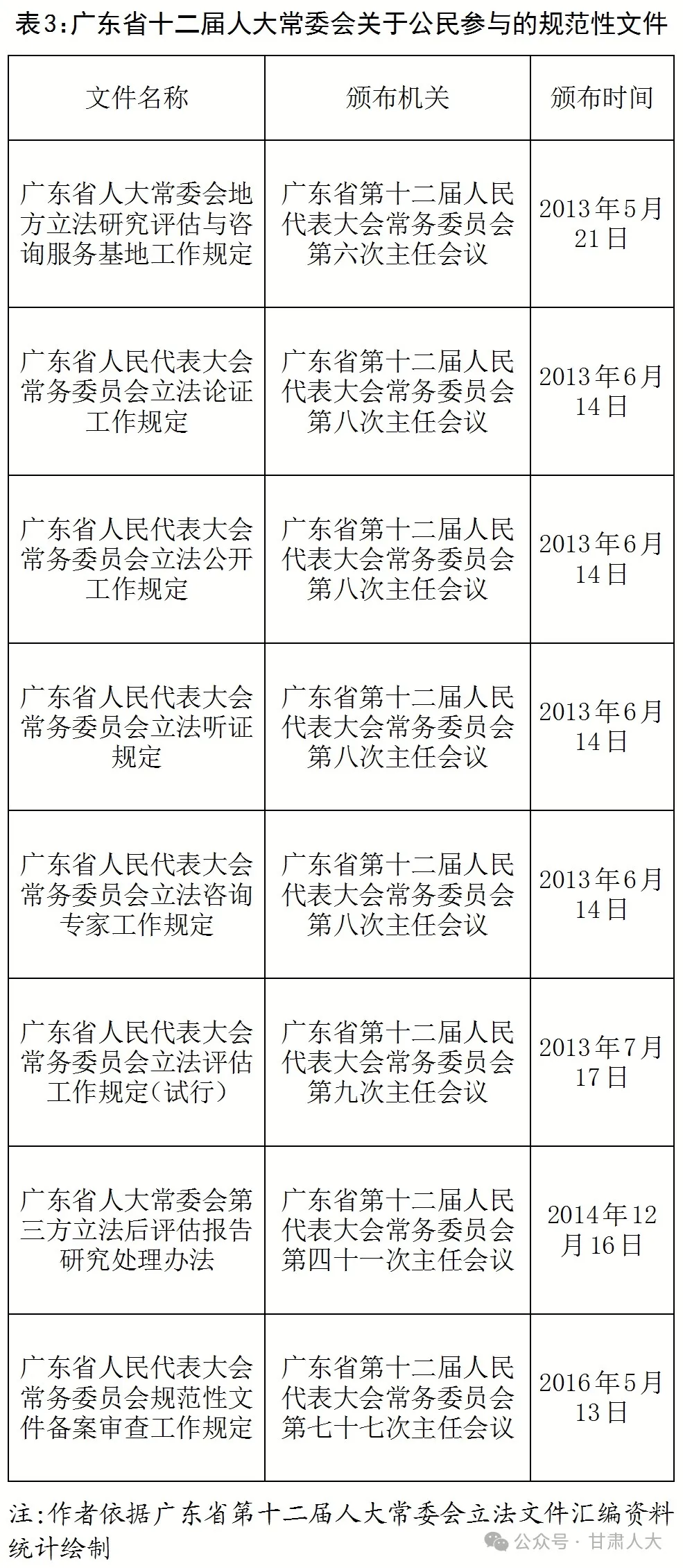

“广东省人大常委会自20世纪90年代初期开始探索和实践公众参与立法的途径和方式,从最初通过各地级以上市人大常委会组织座谈会听取意见,到通过报刊、网络等媒体公开征求公众意见,再到运用论证会、听证会等形式有重点地听取公众意见,经历了从无到有、由点到面、及时规范、逐步完善的过程,基本形成了较为完善的法规征求公众意见的工作机制,并逐步制度化。”[5]表3以广东省十二届人大常委会为例,梳理了五年内出台的、促进公民参与的文件规定(见表3)。

按照立法进程,广东省有关公民参与的规范性文件基本覆盖立法各环节。第一,确保立法全过程公开,在保障公民知情权的前提下促进公民参与。例如《广东省人民代表大会常务委员会立法公开工作规定》明确,制定省级地方性法规的全过程必须公开,立法规划草案、立法计划草案、法规草案要公开征求意见,而且要及时反馈信息处理情况。第二,要在立法准备阶段保障公民的立法建议权。如1998年颁布的《广东省人民代表大会常务委员会制定地方性法规规定》中第六条明确“一切国家机关、政党、人民团体、社会组织、公民都可以向省人民代表大会常务委员会提出制定地方性法规的建议和意见”。2008年通过的《广东省地方性法规立项工作规定(试行)》再次确认,“本省行政区域内的一切国家机关、各政党和各社会团体、各企业事业组织、公民都可以提出制定、修改地方性法规的立法建议项目”。第三,颁布诸多规范性文件以保障公民可通过各种参与机制参与到立法进程中,省人大常委会对于立法论证、立法公开、立法听证等机制均出台相应的工作规定进行专门细化。例如,《广东省人民代表大会常务委员会立法论证工作规定》明确在立项、起草和审议中可以按照规定的程序邀请专家、学者、实务工作者和人大代表对立法中涉及的重大问题、专业性问题进行论述并证明,也规范了立法论证的方式和程序。第四,在充分发挥区域高校优势、发挥“外脑”作用方面出台专门文件。如《广东省人民代表大会常务委员会立法咨询专家工作规定》《广东省人大常委会第三方立法后评估报告研究处理办法》《广东省人大常委会地方立法研究评估与咨询服务基地工作规定》等,其中《地方立法研究评估与咨询服务基地工作规定》提出组建“九基地、一联盟、四中心”,探索人大主导、社会参与立法新机制,即“广东省人大常委会与广州地区的中山大学、华南理工大学、暨南大学、广东外语外贸大学、广州大学和粤东西北地区的广东海洋大学、嘉应学院、韩山师范学院、韶关学院九所高校合作组建广东省地方立法研究评估与咨询服务基地,九基地同时成立以中山大学为理事长单位的广东省地方立法研究高校联盟,与省法学会、省工商联、省律师协会、省青年联合会合作组建广东省立法社会参与和评估中心。这些新平台可以参与起草、论证、评估、修改、征求意见的整个过程,如立法基地可以起草法规草案专家意见稿、对法规草案提出修改意见、开展立法论证、表决前评估、地方立法理论研究等”[6]。第五,允许公民旁听立法会议,推进立法会议公开化。2002年出台《公民旁听广东省人民代表大会常务委员会会议试行办法》《关于公民旁听广东省人大常委会会议工作实施意见》,规定公民可以旁听省人大常委会会议,明确了旁听的主体条件、申请程序、行使建议权的方式等。第六,在立法评估阶段广泛听取意见。如2013年出台的《广东省人民代表大会常务委员会立法评估工作规定(试行)》明确,立法评估包括法规案表决前评估和立法后评估,第六条规定表决前评估通过召开座谈会、论证会、咨询会等方式听取各方意见,第十三条规定立法后评估要向社会公开,通过听取汇报、召开座谈会、实地考察、专家咨询、专题调研、问卷调查等方式,广泛听取社会各方面意见。第七,在备案审查方面形成专门规定。《广东省人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作规定》第九条规定,国家机关、社会团体、企业事业组织、公民都可以向省人大常委会书面提出进行审查的建议,第十一条规定,对文件进行审查时,可以征求有关部门、地方立法研究评估与咨询服务基地、地方立法评估中心、地方立法研究机构和人大代表、立法咨询专家等意见,也可以组织有关单位和人员召开论证会,广泛听取各方面意见。

与广东省相比,江西、甘肃两省立法机关在公民参与方面的规范性文件数量较少,规范化水平有待提高,但在制度框架方面也已经基本覆盖了以上几个重要方面,例如保障法规草案公开征求意见、立法听证、立法座谈、立法联系点等几种主要的参与机制,在立法全过程都设置了参与渠道,在推进专家学者参与立法进程,进行委托立法、第三方评估等方面都颁布了相关制度规定。

以1998—2012年为例,江西省人大常委会先后颁布了《江西省立法听证规则》(2001年)、《江西省地方性法规制定工作程序》(2007年)、《江西省制定地方性法规协调制度》(2007年)、《江西省地方性法规质量评价办法》(2007年)、《立法顾问工作制度》(2008年)、《江西省人民代表大会法制委员会和常务委员会法制工作委员会地方性法规质量评价工程规程》(2011年)、《江西省人民代表大会常务委员会地方性法规清理工作若干规定》(2011年)、《立法专家库管理制度》(2013年),在这些制度中,都为公民参与预留了空间渠道。

甘肃省在促进公民参与地方立法方面也形成了一系列规范性文件,“建立立法过程中的公民旁听制度、公开征求意见制度、建立地方立法联系点制度、聘请立法顾问制度、重要法规草案公布制度、座谈会、论证会制度以及尝试性地举行立法听证等”[7]。例如,2001年省九届人大四次会议通过的《甘肃省人民代表大会及其常务委员会立法程序规则》规定,审议法规案应当充分听取各方面意见,听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会、书面征询等方式,关系公民、法人和其他组织重要权益的法规案,应采取多种形式,广泛征求社会各方面意见。此后2007年省十届人大常委会第三十一次会议对立法程序规则作出修订,规定公民个人可以提出立法建议项目,审议法规案时,常委会立法顾问和立法联系点负责人可以列席会议,对涉及经济、政治、文化和社会等方面的重要立法事项,可以委托大专院校、社会团体或者公民起草。在规范立法听证会方面,甘肃省人大在2004年颁布《甘肃省人大常委会立法听证规则(草案)》,是我国在立法听证方面继山东之后的第二部专门地方性法规,其以更高的法律效力回答了谁有权提出举行立法听证以及在哪个阶段举行较为适宜、哪些内容应当举行立法听证会、听证会召开前应当做哪些准备、听证会举行的基本程序、关心听证会的其他公民意见如何反映、听证报告的内容和处理意见等问题[8]。

(二)实际运作

本文以法规草案公开征求意见、立法听证会这两种参与机制为例,对广东、江西、甘肃三省公民参与立法进程的实际运转情况进行梳理。

从法规草案公开征求意见来看,广东省人大常委会从1997年开始,尝试将与公民利益相关的法规草案公开征求意见,先后有《广东省燃气管理条例》《广东省物业管理条例》 《广东省旅游管理条例》等近十部法规草案公开登报征求意见,“2000年开始在广东省人大网站和南方网网站公开征求意见,2009年建立立法网,将所有的法规草案、修改稿全部发在网上征求意见,并提供相关背景资料,开通与常委会委员、人大代表和立法顾问的互动平台,2000年到2010年,共有96项法规草案全文在网上公布,上网征求意见的总次数约200次,公众平均每次提出意见80~120条,平均每项法规约有20~30条意见被采纳”[9]。

江西省的法规草案公开征求意见正式起步于2008年,此前省人大就《江西省人口与计划生育条例》《江西省道路交通安全违法行为罚款具体执行标准规定》《江西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》等法规草案通过电视等方式公开征求过意见,但并未实现常态化。2008年,江西省人大常委会主任会议决定,凡是列入常委会审议的法规草案原则上都应予以公开,广泛征求社会公众意见,并形成了较为规范的步骤,即制订工作方案、发布公告、公众发表意见和建议、收集和整理公众意见、对公众意见进行分析研究。在信息时代,充分利用电子网络收集意见,2009年在江西人大新闻网首页的显著位置设立“立法征求意见”平台,链接大江网江西人大论坛的“立法征求意见”栏目,在收集到公众意见后,按照“尊重多数、保护少数、能够采纳的尽量采纳”的原则进行取舍[10]。

甘肃省则在九届人大期间(1998—2002年),就《甘肃省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法(草案)》《甘肃省发展私营个体经济条例(草案)》《甘肃省奖励和保护维护社会治安见义勇为人员条例(草案)》《甘肃省实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法(草案)》通过报纸公开征求意见。省十届人大期间(2003—2007年)颁布了法规草案向社会公开公示的具体实施办法,并就《甘肃省消费者权益保护条例(草案)》等法规草案通过新闻媒体向社会公开征求意见,之后逐步走向常态正规化。

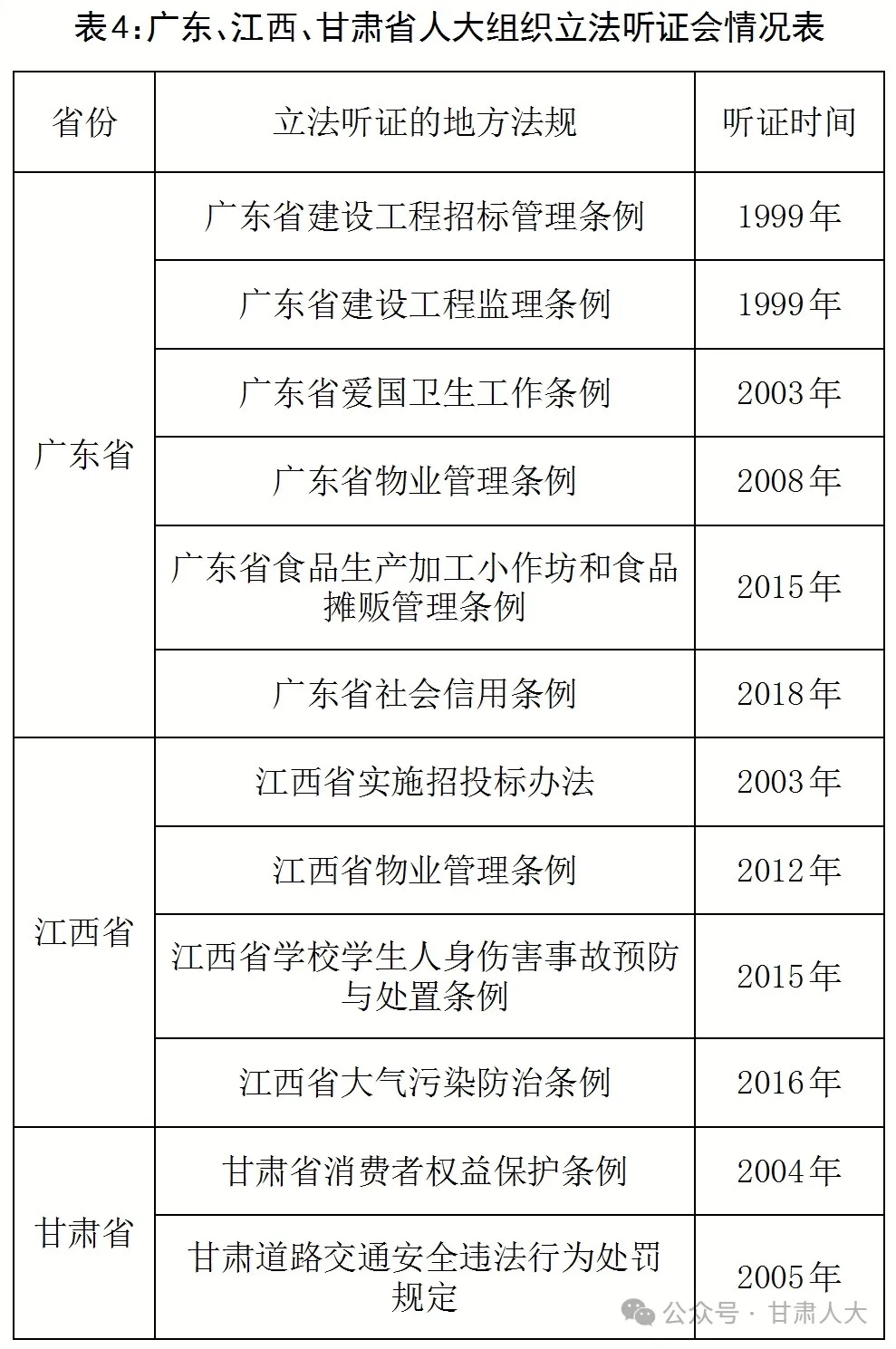

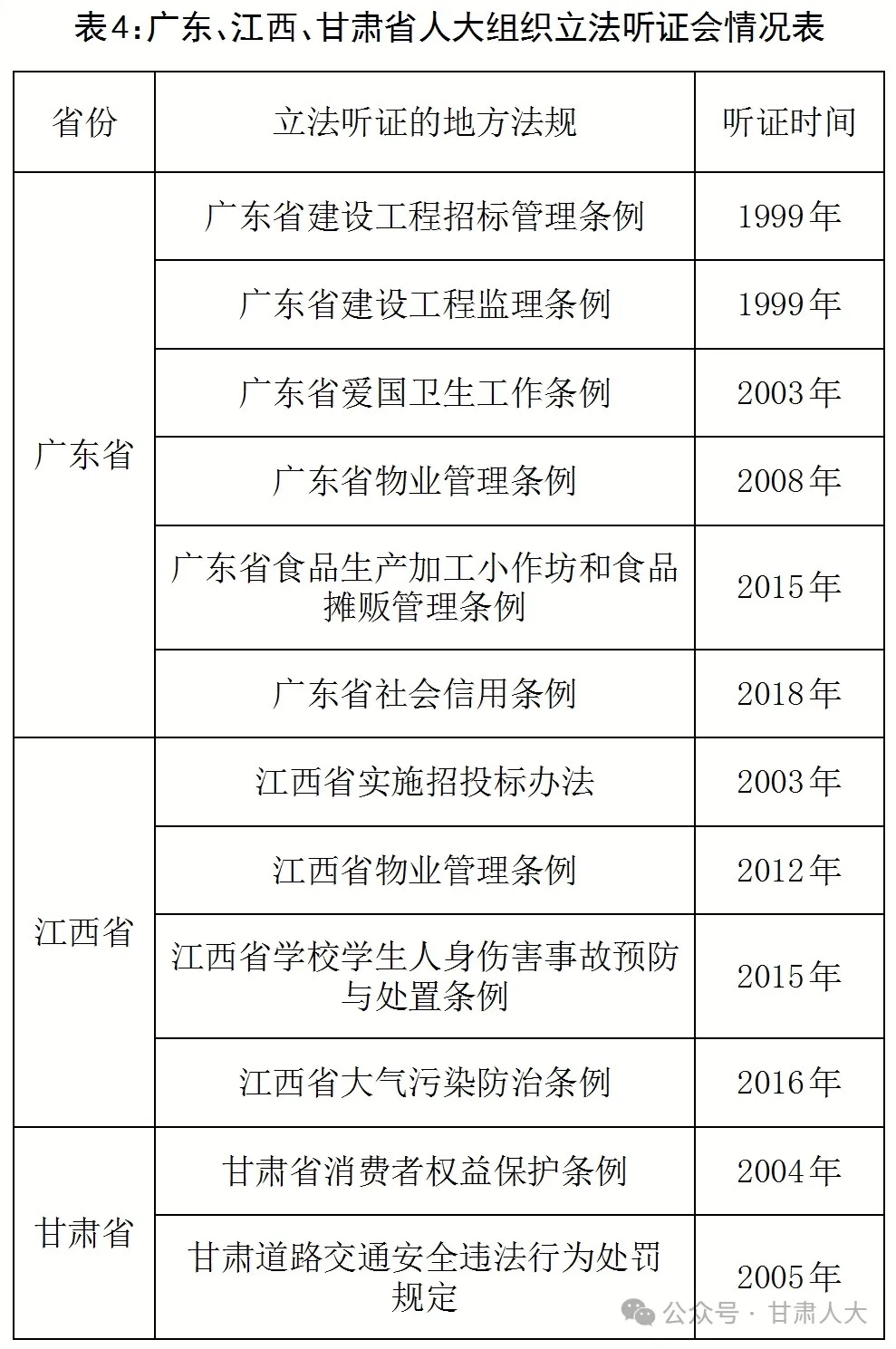

从立法听证方面来看,其在地方立法中涉及的领域比较广,从广东、江西、甘肃三省的听证会举办情况来看,听证内容涉及经济管理与市场秩序维护、社区治理、教育与权益保护、道路交通安全、环境治理等方面。当然,各个地方立法机关在发展立法听证这一参与机制方面也程度不一,据资料显示(见表4),广东省人大1999年首次召开立法听证会,在三个省份中起步最早也次数最多,共计6次。与之相比,江西省人大组织过4次听证会,甘肃省人大组织过2次。从时间发展来看,立法听证会自世纪之交在国内开始使用后,2015年之前在举办频次上有逐渐增多的趋势,但2015年之后则相对减缓,三省中最近一次立法听证会是广东省人大在2018年就《广东省社会信用条例》举行的,之后三省都没有组织过,这和全国范围内的趋势大致相当,“不少地方人大在举行首次立法听证会后,其后的三四年内基本上未再举行,不少地方人大立法听证似乎陷入了某种‘参与困境’”[11]。

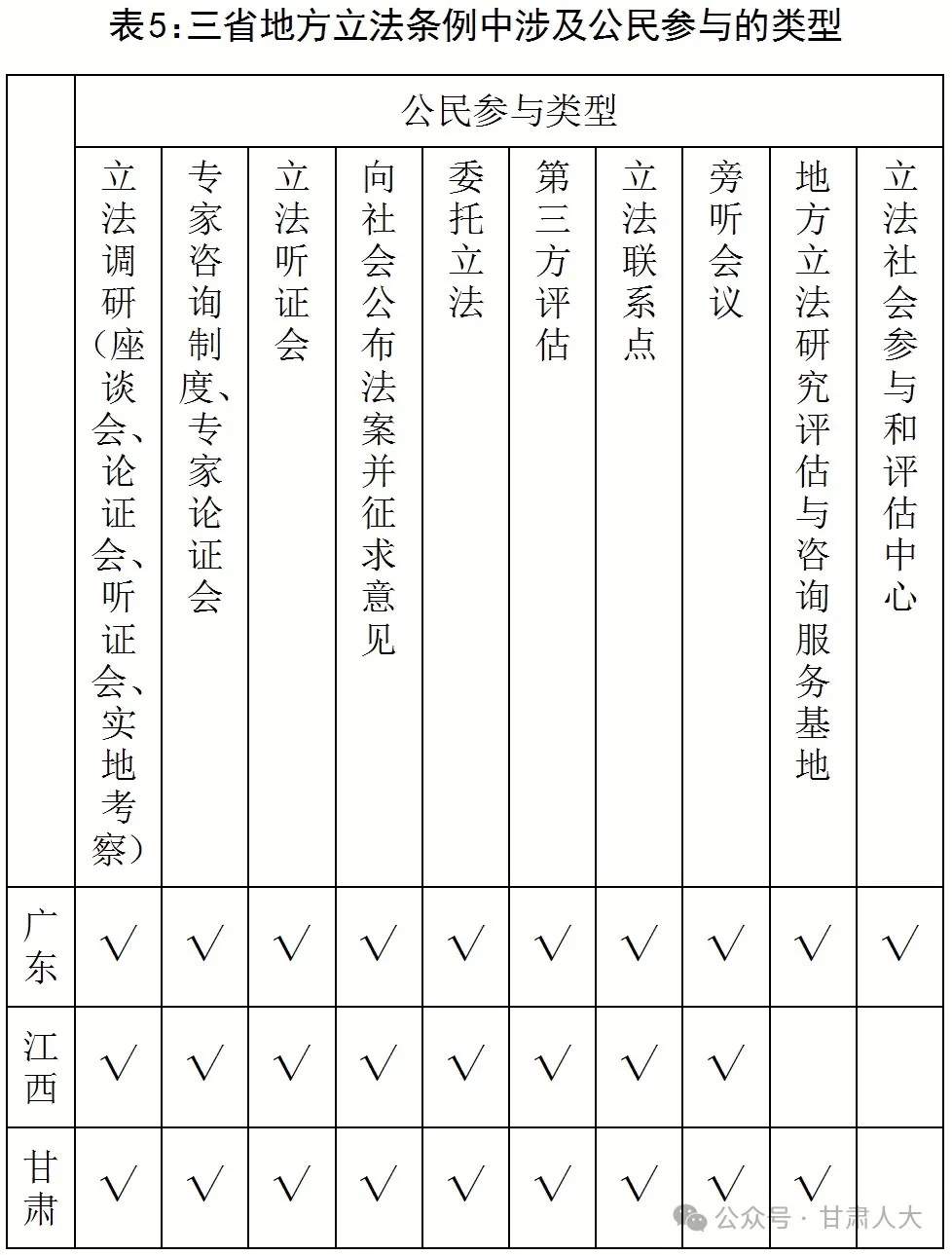

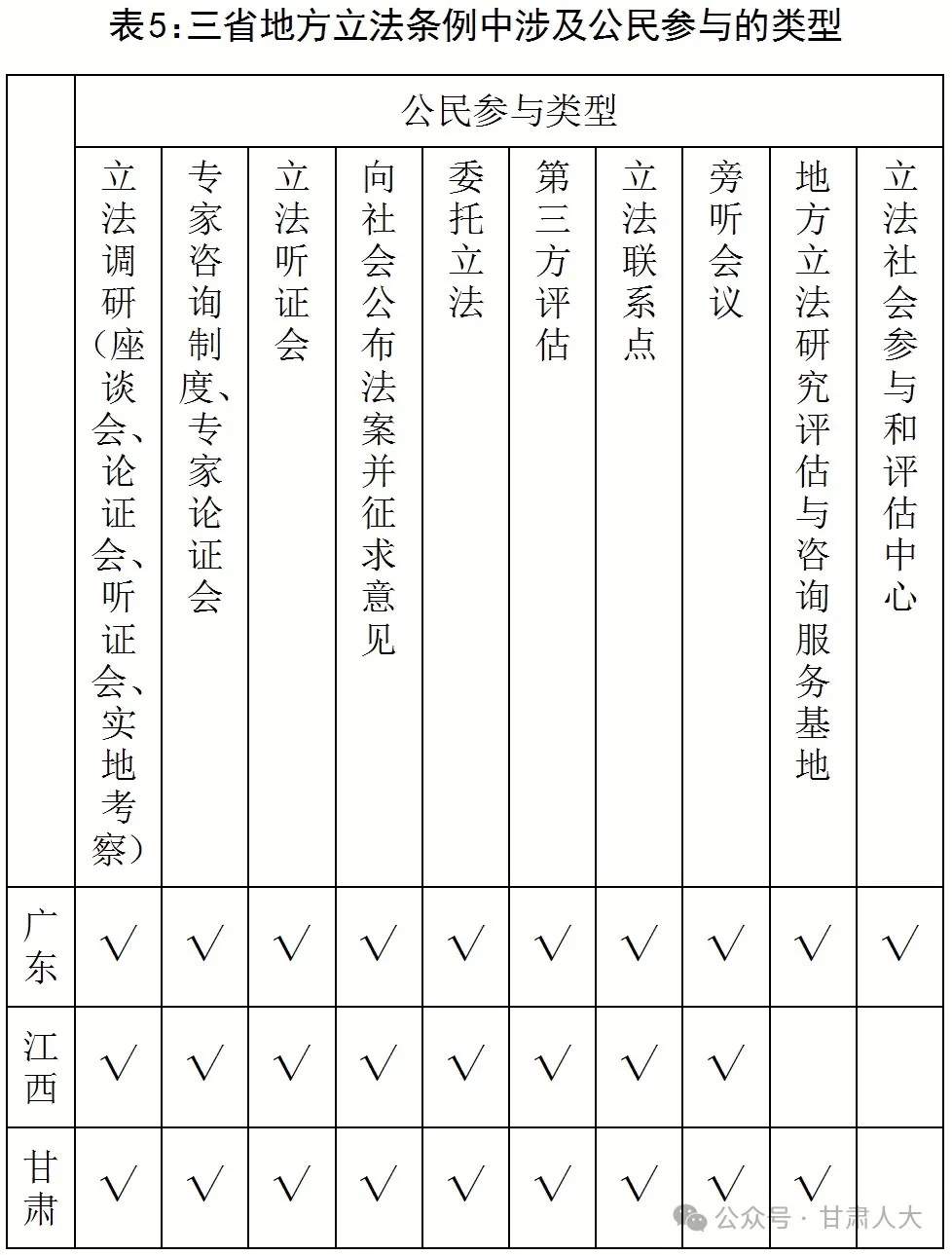

综合比较来看,广东、江西、甘肃三省公民参与在类型渠道方面有较多共同点,但也因各省实际情况不同而略有差异(见表5)。例如,在专家咨询、专家论证、委托立法、第三方评估等促进专家学者参与方面,广东省依托其较多的高校资源和法律专家储备优势,在充分利用社会资源的基础上进一步整合,组建公民参与的新平台,促进立法智库的建设,公民参与的广度和深度不断增加,“外脑”参与地方立法的作用逐步凸显。2013至2018年9月,九基地和四中心共承担《广东省社会力量参与救灾促进条例》《广东省电梯使用安全条例》等17项地方性法规专家建议稿起草任务,参与立法论证和征求意见百余次,先后就19项法规独立开展表决前评估,就4项法规开展立法后评估,开展法规全面清理1次。

三、省级地方立法中的公民参与:特色案例分析

广东、江西、甘肃三省在推进公民参与地方立法的进程中,形成了一些极具特色的案例,并在全国范围内引起较大反响,接下来通过案例分析呈现三省公民参与的相关特征。

(一)广东省:首次立法听证会

1999年,广东省人大常委会首次举办立法听证会,在全国首开立法听证先河。此次听证会是就《广东省建设工程招标投标管理条例(修订草案)》广泛听取意见建议,该条例曾于1993年公布实施,但施行中逐步显露问题,6年后省人大常委会决定对其进行修订。

在研究究竟采用座谈会、论证会还是听证会方式听取意见这一问题时,广东省人大认为,论证会和座谈会一般是一些专家学者、法律人士参加,涉及范围较小,尤其论证会比较注重为现有法规条文提供理论和实践支持,而立法听证会则能对法规条文提出个人看法,融入了民主性和公平公正性,在综合考虑后,省人大决定选择听证会这一比较正式、更加公开透明的方式。在确定举行立法听证会后,广东省人大先在省委机关报上发布听证会公告,明确时间、地点和会议内容、参加人员的基本要求、报名方法和人数等,然后开始接受报名,确定参加人员后,提供法规文本及其相关资料[12]。此次听证会引起新华社等众多新闻媒体广泛报道,社会层面踊跃报名,最终有20名听证会参加者、40多名旁听者参与会议并展开激烈讨论,会后整理形成的47页听证报告书提交省人大常委会会议,省第九届人大常委会第十二次会议在审议通过该条例时采纳了听证会的不少建议,例如,重新界定必须招标的建设工程范围、评标采用记名方式等意见[13]。

1996年通过的行政处罚法规定了有关听证的内容,但作为一种立法听证的参与机制,1999年广东省的建设工程招标投标管理条例立法听证会还是全国范围内的首次,其后,2000年立法法以法律的形式确立了听证会这一程序,之后各省级人大常委会开始在立法程序中探索采用听证会制度。尤其值得一提的是,首次立法听证形成了一些立法听证的程序和规则,如一般守则、听证人与主持人、听证参加人等,广东省人大常委会为这次听证会制定的7部程序规则,也成为国内在立法听证领域的第一部规范性制度安排。截至目前,绝大多数省级人大常委会已经颁布制定了更为详细的立法听证工作规定。

(二)江西省:“人大立法在进行”栏目

2015年,江西省人大常委会在省内主流媒体开设“人大立法在进行”栏目,全景式报道立法过程,吸引公民关注并参与地方立法进程。该节目一般选取关系经济社会发展形势、社会民众较为关心或者利益争论较大的法规进行重点报道。例如,2015年选取江西省学生人身伤害事故预防与处理条例、2016年追踪江西省大气污染防治条例立法项目、2017年聚焦设区的市地方立法工作、2018年报道河长制湖长制立法进展,2019年选择江西省生态文明建设促进条例立法工作等。

以2015年“人大立法在进行”对江西省学生人身伤害事故预防与处理条例的报道为例,该节目一方面充分利用媒体优势,对立法进程中的社会热点问题或重要阶段进行集中追踪报道,广泛推进立法公开,调动公民立法参与热情,一方面及时开通栏目互动,便利公民对法规草案中的重难点问题广泛讨论,提出意见建议[14]。

与其他媒体形式相比,专栏节目能全程追踪立法过程,聚焦立法重要阶段,解读立法难点重点问题,以更接地气的方式便利公民了解立法背后故事,提高公民立法参与积极性,而且用通俗易懂的语言更加方便公民理解法规条例的立法背景、目的原则、争议内容,帮助公民在理解的基础上提出合理化建议。同时栏目互动能够激发社会范围内的广泛关注和热烈讨论,吸引民众更加积极地参与到立法进程中来。

(三)甘肃省:立法联系点的首创之地

2002年7月,临洮县人大常委会被确立为甘肃省人大常委会法工委首批地方立法联系点,2015年7月被确立为全国人大常委会法工委首批基层立法联系点,2016年5月被确立为定西市人大常委会法工委基层联系点,2019年2月被确立为省人大常委会法工委学习宣传和贯彻实施宪法联系点。

根据《甘肃省人大常委会地方立法联系点工作制度》的规定,地方立法联系点的主要工作分为七个方面,一是对法律草案、行政法规草案提出意见建议,二是对立法规划草案和立法计划草案提出意见建议,三是对地方立法项目提出意见建议,四是及时发现法律、行政法规执行中遇到的问题,五是对地方法规实施中的问题提出意见建议,六是参与省人大立法课题研究,七是对人民群众提出的立法建议和要求及时进行反映[15]。

在促进公民参与方面,甘肃省临洮县基层立法联系点建立两联系制度,使全过程人民民主立法更接地气。甘肃省搭建了县人大常委会主导、基层立法联络点有效延伸、立法联络员和专业人士紧密配合,信息采集点无缝衔接的金字塔式工作机制,依托18个人大代表之家、97个人大代表工作室、36个立法联络点和104名立法联络员,书面征求、基层调研、面对面座谈及倾听利益各方、弱势群体、专业人士意见[16]。

在工作模式上,甘肃省在临洮县等几个县级人大常委会建立立法联系点,开展常态化法规草案征求意见工作,所提意见建议直接送达省人大常委会法工委,把省级立法活动与基层实际情况联系起来,让立法过程走进寻常百姓家。据资料统计,临洮县立法联系点20年来累计参与甘肃省330多部地方性法规的意见征求工作,向法工委提供了2000多条意见、建议[17]。

临洮县是立法联系点首创基地,从建章立制入手,在全国范围内做了很多创造性、建设性工作,目前甘肃省有立法权的12个地级市,2个自治州和7个自治县人大常委会都建立了基层立法联系点,总数达到352个,实现了立法联系点的全覆盖。

四、三省地方立法公民参与发展的简要比较

比较来看,三省在促进公民立法参与方面都形成了制度框架,并取得了一定绩效。首先,在参与方式方面,广东、江西、甘肃三省都在推进法规草案公开征求意见、立法座谈会、立法论证会、立法听证会、立法联系点等方面规范了公民参与的程序、方式与途径。其次,从参与方向上来说,既夯实了立法机关到社会团体、企事业单位、社区民众中主动征求公民意见的“走出去”机构,也搭建了社会团体、企事业单位、社区民众向立法机关提意见建议的“引进来”平台,实现了地方立法中公民参与和立法机关征集的双向协调互动。最后,从立法过程来看,在法规立项、法规草案拟定、审议、修改、立法后评估完善的整个过程中都设置了公民参与渠道,公民可以完整参与立法准备阶段、立法程序阶段和立法完善阶段,以点带面、点面结合、形式多样地参与立法活动。

在共同性之外,三省在公民立法参与方式的发展偏重上略有差异。以立法听证会为例,广东省举办的次数最多,而江西和甘肃则非常少,这种差异的形成主要源于各地立法资源不同。从三省人大官网公开数据来看,2022年广东省人大常委会办公厅部门支出预算为26117.74 万元,同年江西省人大常委会办公厅部门支出预算为10290.29万元,甘肃省人大常委会办公厅部门支出预算为1.17亿元,从数据比较来看,广东省人大经费是江西、甘肃的两倍。而组织立法听证会具有较为严格和正式的程序,主要为“立法听证的决定、立法听证机构的确定、立法听证准备、立法听证公告、选择听证陈述人、通知听证陈述人、立法听证举行、立法听证记录、立法听证报告”[18],这些举办程序需要场地支持、人员调动、媒体报道等,要花销一定的经费,对于办公经费不是很充足的地方立法机关来说,显然不是最经济的选择。

当然,除了经济资源,广东省还具备法律专业优势。三省之中,广东省在其省域内拥有最多的高校和法律研究机构,拥有最多的专家学者和法律人士,具有最雄厚的智慧支持力量。立法听证会的陈述人一般是普通公民需要申请,也可以邀请有关专家组织,陈述人一般要在规定的时间内完成发言,可以询问证人、回答其他陈述人的问题,有的也要围绕相关内容进行辩论,立法听证陈述人往往需具有一定的法律知识或者行业经验,对听证内容比较关注了解,从这个方面来看,广东省具有相对较大的优势。

除了立法资源优势外,广东省的立法听证会相对较多,也与其本身的经济发展情况有关。立法听证一般适用于法规条文内容中存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整的,尤其对公民、法人或组织的权利义务关系存在较大影响的。而广东省是我国改革开放的先行区,其排头兵的位置自然导致它在发展中率先遇到一些重大关系调整问题。例如,1999年举办《广东省建设工程招标投标管理条例》听证会的重要原因就是要改变建设工程领域计划经济时期留下的条块分割状态,探索建立建筑市场的新秩序。也就是说,从举办立法听证会的需求度来看,广东省也是最高的。

在共同性、差异性之外,三省地方立法机关也在结合本省情况的基础上发展出了一些具有特色的参与方式。例如,广东省在征求公众意见、吸收公众直接参与法案起草与修改、推行立法论证和立法评估、尝试辩论机制引入立法听证、组织公民旁听立法会议等方面屡屡创新[19]。此外,广东依托地域高校优势与法学专家等人才优势,组建“九基地、一联盟、四中心”机制,推进专业力量全面参与地方立法进程。甘肃省则在全国范围内建立首个立法联系点,无论是制度建设还是队伍建设,无论是征求意见的方式方法还是提出意见建议的数量、质量都具有示范辐射带动作用。江西省则利用“人大立法在进行”栏目,拉近立法机关与公民距离,推进民主立法进程,并把立法参与和法治教育结合起来,增强公民参与的热情,提高立法参与的能力。

所谓法无定法,贵在得法,广东、江西、甘肃三省在推进公民参与机制发展方面都进行了探索,其中既有民主立法、科学立法的基本逻辑,又有因地制宜量体裁衣的创新摸索,在全面深化改革中各省立法机关既可以发挥独特优势,又可以交流互鉴。

参考文献

[1]李玉妹.广东省人民代表大会常务委员会工作报告:2018年1月28日在广东省第十三届人民代表大会第一次会议上[J/OL].广东人大网,http://www.rd.gd.cn/zyfb/bgjh/index.html,最后访问:2022-10-27.

[2]广东省依法治省工作领导小组办公室.广东法治建设30年[M].广州:广东人民出版社,2008:13.

[3]邓新建,罗耀贤.创造依法治省的“广东模式”[M].法制日报,2009-04-22.

[4]李高协,李亮.甘肃省地方立法30年回顾[J].人大研究,2009(8).

[5]广东省人大常委会法工委.完善立法公众参与机制的实践和建议[M]//本书编写组.公众参与立法——理论与实践,北京:人民法院出版社,2010.

[6]广东省人大法制委员会,广东省人大常委会法制工作委员会.广东省第十二届人大常委会立法文件汇编[M].2018:162-164.

[7][15]李高协.地方立法和公众参与[M].兰州:甘肃文化出版社,2005:231,352.

[8][12]杨雪冬,陈家刚.立法听证与地方治理改革[M].北京:中央编译出版社,2004:279-281,19-22.

[9]资料参见广东省人大常委会法工委.完善立法公众参与机制的实践和建议[M]//本书编写组.公众参与立法——理论与实践,北京:人民法院出版社,2010:42.

[10]资料参见江西省人大常委会法工委.关于法规案征求公众意见的探索与思考[M]//本书编写组.公众参与立法——理论与实践,北京:人民法院出版社,2010:31-33.

[11]冯卫.地方立法听证研究[C].北方工业大学硕士学位论文,2009.

[13]朱香山,林俊杰.10年前:广东首开立法听证之先河[J/OL].中国人大网,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/zt/qt/dfrd30year/2009-07/23/content_1511535.htm,最后访问:2022-10-28.

[14]参见郭宏鹏.江西开设“人大立法在进行”栏目[OL].中国人大网,http://www.npc.gov.cn/npc/c1269/201505/23883adaccc74e809e1e0c16374afc0f.shtml,最后访问:2022-10-28.

[16]统计资料来源于刘映菊在中国法学会立法学研究会、中国人民大学国家发展与战略研究院组织的“立法联系人民:基层立法联系点的实践与理论”研讨会上的发言。

[17]资料来源于李高协在中国法学会立法学研究会、中国人民大学国家发展与战略研究院组织的“立法联系人民:基层立法联系点的实践与理论”研讨会上的发言。

[18]饶艾,程馨桥,陈迎新,饶世权,夏勇梅.地方立法公众参与机制研究[M].成都:四川大学出版社,2020:106-108.

[19]姚小林.地方立法中的公众参与:广东样本、规范与模式转换[J].广东行政学院学报,2020(2):32(1)

作者简介:李翔飞,中国人民大学国际关系学院中国政治专业博士研究生,讲师职称,主要研究方向为地方社会治理与人民代表大会制度。

来源:《人大研究》杂志

关键词:地方立法;公民参与;制度构建;实际运作;特色案例

一、改革开放以来三省省级地方立法发展的总体情况

自拥有地方立法权以来,广东、江西、甘肃三省省级人大和政府都在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下结合地方实际情况制定了一系列地方性法规和地方政府规章,成为推进治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。笔者在中国法律检索系统搜集相关资料的基础上,首先对三省省级地方立法的总体情况做简要介绍。

(一)不同阶段立法数量的变化

从地方立法的总量上来看,截至2024年1月10日,广东省人大(含常委会)共计发布936部地方性法规,其中,378部现行有效,255部失效,290部已被修改,1部尚未试行,12部部分失效;而广东省人民政府发布的地方政府规章共有912部,现行有效的275部,失效的544部,已被修改的79部,尚未生效的3部,部分失效的11部。江西省人大(含常委会)共计发布727部省级地方性法规,其中,256部现行有效,155部失效,311部已被修改,2部尚未生效,3部部分失效;江西省人民政府发布的地方政府规章共461部,现行有效的175部,失效的164部,已被修改的105部,尚未施行的2部,部分失效的15部。甘肃省人大(含常委会)共计发布739部省级地方性法规,其中,284部现行有效,274部失效,178部已被修改,3部部分失效;甘肃省人民政府发布的地方政府规章共417部,现行有效的144部,失效的236部,已被修改的33部,部分失效的4部(见表1)。

分时间阶段来看,广东省人大(含常委会)在1980—1992年间发布地方性法规49部,1993—2002年发布276部,2003—2012年发布239部,2013—2022年发布333部,2023年发布24部;而广东省人民政府在1980—1992年间发布地方政府规章220部,1993—2002年发布315部,2003—2012年发布103部,2013—2022年发布192部,2023年发布10部。江西省人大(含常委会)在1980—1992年间发布地方性法规48部,1993—2002年发布242部,2003—2012年发布171部,2013—2022年发布239部,2023年发布25部;而江西省人民政府在1980—1992年间发布地方政府规章23部,1993—2002年发布180部,2003—2012年发布103部,2013—2022年发布135部,2023年发布12部。甘肃省人大(含常委会)在1980—1992年间发布地方性法规49部,1993—2002年发布259部,2003—2012年发布250部,2013—2022年发布212部,2023年发布21部;而甘肃省人民政府在1980—1992年间发布地方政府规章76部,1993—2002年发布135部,2003—2012年发布105部,2013—2022年发布85部,2023年发布9部(见表2)。

改革开放以来,三省人大及其常委会、省人民政府在地方立法方面发挥了重要作用,制定了大量地方性法规和地方政府规章,构成了中国特色社会主义法律体系的有机组成部分,为地方治理体系和治理能力现代化提供了立法保障。例如,广东省十二届人大常委会在2013—2017年共审议通过地方性法规、决定78件,批准设区的市法规、决定62件,批准民族自治县单行条例3件,其中,在重点领域立法方面制定商事登记条例,推行“三证合一”登记制度,激发市场活力,制定促进科技成果转化条例,修改自主创新促进条例,建立以企业为主体的产业技术创新制度等[1]。

从地方立法的历史发展来看,地方政府规章在地方立法中所占比重逐渐降低,但是迄今为止依然发挥着重要作用。从1979年地方开始设立省级人大常委会到1992年党的十四大召开,各省地方立法中,广东、江西、甘肃三省地方政府规章所占的比例分别为81.8%、32.4%、60.8%,而到2013—2022年最近十年的地方立法行为中,广东、江西、甘肃三省地方政府规章所占的比例分别为36.6%、36.1%、28.6%,三省人民政府制定政府规章的立法行为都明显少于同省人大及其常委会制定地方性法规的立法行为,但政府规章在目前的地方法律体系中依然占有重要位置,在现行有效的地方立法中,广东、江西、甘肃三省的政府规章依然占到42.1%、40.6%、33.6%。

不同省份地方立法的能力和侧重点存在一些差异。无论从立法总数还是分阶段来看,广东省人大和人民政府的立法数量最多,立法能力相对较强,而甘肃省人大和人民政府在立法数量方面则相对最少,江西省居中。当然,对立法能力的评价指标是多方面的,不能仅仅从立法数量上来单一定论。从立法内容来看,通过法规类别的比较发现,三省都共同关注贯彻落实宪法、推进法制工作和加强环境保护方面的立法工作,但在40余年的地方立法进程中,各省立法的重点也存在地区差异,例如,广东省在优化营商环境、规范市场行为、推进科技创新方面形成很多地方性法规和政府规章,江西省则在农业、水利方面立法较多,甘肃省在土地、林业和水利方面形成较多成果。

(二)地方立法的结构变化

从地方立法结构变化来看,随着中国特色社会主义法律体系的逐步完善,三省实施性立法的比重逐渐增多,但先行性立法在增强地方立法特色、解决地方发展问题方面依然占据重要地位。例如,截至 2018年7月,广东省人大及其常委会共制定的先行性、自主性法规约占所制定法规总数的40% ,而前30年,这一比例更大,从 1979 年至 2008 年,广东先行性、试验性、自主性法规共236 项,占所制定法规总数 496 项的47.7% ,其中 2008 年仍然有效的 389 项法规中,属于先行性、试验性、自主性的有192 项,占49.4%[2]。广东省曾被评价为“地方性立法数量为全国最多,属于先行性、试验性、自主性的立法超过总数的一半”[3]。当然,江西、甘肃两省也制定了一些既具有地方特色又对全国立法产生积极影响的先行性立法,如1994年制定的《江西省义务教育经费筹措和使用管理办法》、1999 年制定的《江西省反窃电办法》、2003年制定的《江西省预防职务犯罪条例》等都在全国范围内引起较大反响,而“甘肃省自主性立法主要有计划生育条例、禁止赌博条例等”[4]。但2011年全国人大常委会工作报告宣布中国特色社会主义法律体系已经形成,意味着在国家层面,经济、政治、文化、社会以及生态文明建设方面各环节都进入有法可依的阶段,贯彻落实国家法律的实施性立法成为地方立法的重要内容,自主性立法、先行性立法的空间减少。

二、省级地方立法中的公民参与:制度建构与实际运作

科学立法、民主立法、依法立法是我国推进立法工作始终坚持的重要原则,而公民参与立法是实现科学立法、民主立法和依法立法的重要方式。40余年的实践中,广东、江西、甘肃三省不仅在制度层面完善了公民参与的相关机制,而且在实际运作中畅通了公民参与地方立法的渠道,扩展了公民参与方式,提高了公民参与水平。

(一)制度建设

广东、江西、甘肃三省立法机关在立法实践中都搭建了促进公民参与的制度框架,以规范性文件的方式保障公民参与立法的途径和方式,确立了诸如法规草案公开征求意见、立法座谈、立法论证、立法听证等多种参与机制,且在立法全过程都设置了参与渠道,公民可以在法规项目立项、草案起草、审议、评估等各环节参与立法活动提建议。可以说,三省立法机关都在制度建设方面从无到有、建章立制、逐步完善,但比较而言,广东省关于公民参与的规范性文件最多。

“广东省人大常委会自20世纪90年代初期开始探索和实践公众参与立法的途径和方式,从最初通过各地级以上市人大常委会组织座谈会听取意见,到通过报刊、网络等媒体公开征求公众意见,再到运用论证会、听证会等形式有重点地听取公众意见,经历了从无到有、由点到面、及时规范、逐步完善的过程,基本形成了较为完善的法规征求公众意见的工作机制,并逐步制度化。”[5]表3以广东省十二届人大常委会为例,梳理了五年内出台的、促进公民参与的文件规定(见表3)。

按照立法进程,广东省有关公民参与的规范性文件基本覆盖立法各环节。第一,确保立法全过程公开,在保障公民知情权的前提下促进公民参与。例如《广东省人民代表大会常务委员会立法公开工作规定》明确,制定省级地方性法规的全过程必须公开,立法规划草案、立法计划草案、法规草案要公开征求意见,而且要及时反馈信息处理情况。第二,要在立法准备阶段保障公民的立法建议权。如1998年颁布的《广东省人民代表大会常务委员会制定地方性法规规定》中第六条明确“一切国家机关、政党、人民团体、社会组织、公民都可以向省人民代表大会常务委员会提出制定地方性法规的建议和意见”。2008年通过的《广东省地方性法规立项工作规定(试行)》再次确认,“本省行政区域内的一切国家机关、各政党和各社会团体、各企业事业组织、公民都可以提出制定、修改地方性法规的立法建议项目”。第三,颁布诸多规范性文件以保障公民可通过各种参与机制参与到立法进程中,省人大常委会对于立法论证、立法公开、立法听证等机制均出台相应的工作规定进行专门细化。例如,《广东省人民代表大会常务委员会立法论证工作规定》明确在立项、起草和审议中可以按照规定的程序邀请专家、学者、实务工作者和人大代表对立法中涉及的重大问题、专业性问题进行论述并证明,也规范了立法论证的方式和程序。第四,在充分发挥区域高校优势、发挥“外脑”作用方面出台专门文件。如《广东省人民代表大会常务委员会立法咨询专家工作规定》《广东省人大常委会第三方立法后评估报告研究处理办法》《广东省人大常委会地方立法研究评估与咨询服务基地工作规定》等,其中《地方立法研究评估与咨询服务基地工作规定》提出组建“九基地、一联盟、四中心”,探索人大主导、社会参与立法新机制,即“广东省人大常委会与广州地区的中山大学、华南理工大学、暨南大学、广东外语外贸大学、广州大学和粤东西北地区的广东海洋大学、嘉应学院、韩山师范学院、韶关学院九所高校合作组建广东省地方立法研究评估与咨询服务基地,九基地同时成立以中山大学为理事长单位的广东省地方立法研究高校联盟,与省法学会、省工商联、省律师协会、省青年联合会合作组建广东省立法社会参与和评估中心。这些新平台可以参与起草、论证、评估、修改、征求意见的整个过程,如立法基地可以起草法规草案专家意见稿、对法规草案提出修改意见、开展立法论证、表决前评估、地方立法理论研究等”[6]。第五,允许公民旁听立法会议,推进立法会议公开化。2002年出台《公民旁听广东省人民代表大会常务委员会会议试行办法》《关于公民旁听广东省人大常委会会议工作实施意见》,规定公民可以旁听省人大常委会会议,明确了旁听的主体条件、申请程序、行使建议权的方式等。第六,在立法评估阶段广泛听取意见。如2013年出台的《广东省人民代表大会常务委员会立法评估工作规定(试行)》明确,立法评估包括法规案表决前评估和立法后评估,第六条规定表决前评估通过召开座谈会、论证会、咨询会等方式听取各方意见,第十三条规定立法后评估要向社会公开,通过听取汇报、召开座谈会、实地考察、专家咨询、专题调研、问卷调查等方式,广泛听取社会各方面意见。第七,在备案审查方面形成专门规定。《广东省人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作规定》第九条规定,国家机关、社会团体、企业事业组织、公民都可以向省人大常委会书面提出进行审查的建议,第十一条规定,对文件进行审查时,可以征求有关部门、地方立法研究评估与咨询服务基地、地方立法评估中心、地方立法研究机构和人大代表、立法咨询专家等意见,也可以组织有关单位和人员召开论证会,广泛听取各方面意见。

与广东省相比,江西、甘肃两省立法机关在公民参与方面的规范性文件数量较少,规范化水平有待提高,但在制度框架方面也已经基本覆盖了以上几个重要方面,例如保障法规草案公开征求意见、立法听证、立法座谈、立法联系点等几种主要的参与机制,在立法全过程都设置了参与渠道,在推进专家学者参与立法进程,进行委托立法、第三方评估等方面都颁布了相关制度规定。

以1998—2012年为例,江西省人大常委会先后颁布了《江西省立法听证规则》(2001年)、《江西省地方性法规制定工作程序》(2007年)、《江西省制定地方性法规协调制度》(2007年)、《江西省地方性法规质量评价办法》(2007年)、《立法顾问工作制度》(2008年)、《江西省人民代表大会法制委员会和常务委员会法制工作委员会地方性法规质量评价工程规程》(2011年)、《江西省人民代表大会常务委员会地方性法规清理工作若干规定》(2011年)、《立法专家库管理制度》(2013年),在这些制度中,都为公民参与预留了空间渠道。

甘肃省在促进公民参与地方立法方面也形成了一系列规范性文件,“建立立法过程中的公民旁听制度、公开征求意见制度、建立地方立法联系点制度、聘请立法顾问制度、重要法规草案公布制度、座谈会、论证会制度以及尝试性地举行立法听证等”[7]。例如,2001年省九届人大四次会议通过的《甘肃省人民代表大会及其常务委员会立法程序规则》规定,审议法规案应当充分听取各方面意见,听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会、书面征询等方式,关系公民、法人和其他组织重要权益的法规案,应采取多种形式,广泛征求社会各方面意见。此后2007年省十届人大常委会第三十一次会议对立法程序规则作出修订,规定公民个人可以提出立法建议项目,审议法规案时,常委会立法顾问和立法联系点负责人可以列席会议,对涉及经济、政治、文化和社会等方面的重要立法事项,可以委托大专院校、社会团体或者公民起草。在规范立法听证会方面,甘肃省人大在2004年颁布《甘肃省人大常委会立法听证规则(草案)》,是我国在立法听证方面继山东之后的第二部专门地方性法规,其以更高的法律效力回答了谁有权提出举行立法听证以及在哪个阶段举行较为适宜、哪些内容应当举行立法听证会、听证会召开前应当做哪些准备、听证会举行的基本程序、关心听证会的其他公民意见如何反映、听证报告的内容和处理意见等问题[8]。

(二)实际运作

本文以法规草案公开征求意见、立法听证会这两种参与机制为例,对广东、江西、甘肃三省公民参与立法进程的实际运转情况进行梳理。

从法规草案公开征求意见来看,广东省人大常委会从1997年开始,尝试将与公民利益相关的法规草案公开征求意见,先后有《广东省燃气管理条例》《广东省物业管理条例》 《广东省旅游管理条例》等近十部法规草案公开登报征求意见,“2000年开始在广东省人大网站和南方网网站公开征求意见,2009年建立立法网,将所有的法规草案、修改稿全部发在网上征求意见,并提供相关背景资料,开通与常委会委员、人大代表和立法顾问的互动平台,2000年到2010年,共有96项法规草案全文在网上公布,上网征求意见的总次数约200次,公众平均每次提出意见80~120条,平均每项法规约有20~30条意见被采纳”[9]。

江西省的法规草案公开征求意见正式起步于2008年,此前省人大就《江西省人口与计划生育条例》《江西省道路交通安全违法行为罚款具体执行标准规定》《江西省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》等法规草案通过电视等方式公开征求过意见,但并未实现常态化。2008年,江西省人大常委会主任会议决定,凡是列入常委会审议的法规草案原则上都应予以公开,广泛征求社会公众意见,并形成了较为规范的步骤,即制订工作方案、发布公告、公众发表意见和建议、收集和整理公众意见、对公众意见进行分析研究。在信息时代,充分利用电子网络收集意见,2009年在江西人大新闻网首页的显著位置设立“立法征求意见”平台,链接大江网江西人大论坛的“立法征求意见”栏目,在收集到公众意见后,按照“尊重多数、保护少数、能够采纳的尽量采纳”的原则进行取舍[10]。

甘肃省则在九届人大期间(1998—2002年),就《甘肃省实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法(草案)》《甘肃省发展私营个体经济条例(草案)》《甘肃省奖励和保护维护社会治安见义勇为人员条例(草案)》《甘肃省实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法(草案)》通过报纸公开征求意见。省十届人大期间(2003—2007年)颁布了法规草案向社会公开公示的具体实施办法,并就《甘肃省消费者权益保护条例(草案)》等法规草案通过新闻媒体向社会公开征求意见,之后逐步走向常态正规化。

从立法听证方面来看,其在地方立法中涉及的领域比较广,从广东、江西、甘肃三省的听证会举办情况来看,听证内容涉及经济管理与市场秩序维护、社区治理、教育与权益保护、道路交通安全、环境治理等方面。当然,各个地方立法机关在发展立法听证这一参与机制方面也程度不一,据资料显示(见表4),广东省人大1999年首次召开立法听证会,在三个省份中起步最早也次数最多,共计6次。与之相比,江西省人大组织过4次听证会,甘肃省人大组织过2次。从时间发展来看,立法听证会自世纪之交在国内开始使用后,2015年之前在举办频次上有逐渐增多的趋势,但2015年之后则相对减缓,三省中最近一次立法听证会是广东省人大在2018年就《广东省社会信用条例》举行的,之后三省都没有组织过,这和全国范围内的趋势大致相当,“不少地方人大在举行首次立法听证会后,其后的三四年内基本上未再举行,不少地方人大立法听证似乎陷入了某种‘参与困境’”[11]。

综合比较来看,广东、江西、甘肃三省公民参与在类型渠道方面有较多共同点,但也因各省实际情况不同而略有差异(见表5)。例如,在专家咨询、专家论证、委托立法、第三方评估等促进专家学者参与方面,广东省依托其较多的高校资源和法律专家储备优势,在充分利用社会资源的基础上进一步整合,组建公民参与的新平台,促进立法智库的建设,公民参与的广度和深度不断增加,“外脑”参与地方立法的作用逐步凸显。2013至2018年9月,九基地和四中心共承担《广东省社会力量参与救灾促进条例》《广东省电梯使用安全条例》等17项地方性法规专家建议稿起草任务,参与立法论证和征求意见百余次,先后就19项法规独立开展表决前评估,就4项法规开展立法后评估,开展法规全面清理1次。

三、省级地方立法中的公民参与:特色案例分析

广东、江西、甘肃三省在推进公民参与地方立法的进程中,形成了一些极具特色的案例,并在全国范围内引起较大反响,接下来通过案例分析呈现三省公民参与的相关特征。

(一)广东省:首次立法听证会

1999年,广东省人大常委会首次举办立法听证会,在全国首开立法听证先河。此次听证会是就《广东省建设工程招标投标管理条例(修订草案)》广泛听取意见建议,该条例曾于1993年公布实施,但施行中逐步显露问题,6年后省人大常委会决定对其进行修订。

在研究究竟采用座谈会、论证会还是听证会方式听取意见这一问题时,广东省人大认为,论证会和座谈会一般是一些专家学者、法律人士参加,涉及范围较小,尤其论证会比较注重为现有法规条文提供理论和实践支持,而立法听证会则能对法规条文提出个人看法,融入了民主性和公平公正性,在综合考虑后,省人大决定选择听证会这一比较正式、更加公开透明的方式。在确定举行立法听证会后,广东省人大先在省委机关报上发布听证会公告,明确时间、地点和会议内容、参加人员的基本要求、报名方法和人数等,然后开始接受报名,确定参加人员后,提供法规文本及其相关资料[12]。此次听证会引起新华社等众多新闻媒体广泛报道,社会层面踊跃报名,最终有20名听证会参加者、40多名旁听者参与会议并展开激烈讨论,会后整理形成的47页听证报告书提交省人大常委会会议,省第九届人大常委会第十二次会议在审议通过该条例时采纳了听证会的不少建议,例如,重新界定必须招标的建设工程范围、评标采用记名方式等意见[13]。

1996年通过的行政处罚法规定了有关听证的内容,但作为一种立法听证的参与机制,1999年广东省的建设工程招标投标管理条例立法听证会还是全国范围内的首次,其后,2000年立法法以法律的形式确立了听证会这一程序,之后各省级人大常委会开始在立法程序中探索采用听证会制度。尤其值得一提的是,首次立法听证形成了一些立法听证的程序和规则,如一般守则、听证人与主持人、听证参加人等,广东省人大常委会为这次听证会制定的7部程序规则,也成为国内在立法听证领域的第一部规范性制度安排。截至目前,绝大多数省级人大常委会已经颁布制定了更为详细的立法听证工作规定。

(二)江西省:“人大立法在进行”栏目

2015年,江西省人大常委会在省内主流媒体开设“人大立法在进行”栏目,全景式报道立法过程,吸引公民关注并参与地方立法进程。该节目一般选取关系经济社会发展形势、社会民众较为关心或者利益争论较大的法规进行重点报道。例如,2015年选取江西省学生人身伤害事故预防与处理条例、2016年追踪江西省大气污染防治条例立法项目、2017年聚焦设区的市地方立法工作、2018年报道河长制湖长制立法进展,2019年选择江西省生态文明建设促进条例立法工作等。

以2015年“人大立法在进行”对江西省学生人身伤害事故预防与处理条例的报道为例,该节目一方面充分利用媒体优势,对立法进程中的社会热点问题或重要阶段进行集中追踪报道,广泛推进立法公开,调动公民立法参与热情,一方面及时开通栏目互动,便利公民对法规草案中的重难点问题广泛讨论,提出意见建议[14]。

与其他媒体形式相比,专栏节目能全程追踪立法过程,聚焦立法重要阶段,解读立法难点重点问题,以更接地气的方式便利公民了解立法背后故事,提高公民立法参与积极性,而且用通俗易懂的语言更加方便公民理解法规条例的立法背景、目的原则、争议内容,帮助公民在理解的基础上提出合理化建议。同时栏目互动能够激发社会范围内的广泛关注和热烈讨论,吸引民众更加积极地参与到立法进程中来。

(三)甘肃省:立法联系点的首创之地

2002年7月,临洮县人大常委会被确立为甘肃省人大常委会法工委首批地方立法联系点,2015年7月被确立为全国人大常委会法工委首批基层立法联系点,2016年5月被确立为定西市人大常委会法工委基层联系点,2019年2月被确立为省人大常委会法工委学习宣传和贯彻实施宪法联系点。

根据《甘肃省人大常委会地方立法联系点工作制度》的规定,地方立法联系点的主要工作分为七个方面,一是对法律草案、行政法规草案提出意见建议,二是对立法规划草案和立法计划草案提出意见建议,三是对地方立法项目提出意见建议,四是及时发现法律、行政法规执行中遇到的问题,五是对地方法规实施中的问题提出意见建议,六是参与省人大立法课题研究,七是对人民群众提出的立法建议和要求及时进行反映[15]。

在促进公民参与方面,甘肃省临洮县基层立法联系点建立两联系制度,使全过程人民民主立法更接地气。甘肃省搭建了县人大常委会主导、基层立法联络点有效延伸、立法联络员和专业人士紧密配合,信息采集点无缝衔接的金字塔式工作机制,依托18个人大代表之家、97个人大代表工作室、36个立法联络点和104名立法联络员,书面征求、基层调研、面对面座谈及倾听利益各方、弱势群体、专业人士意见[16]。

在工作模式上,甘肃省在临洮县等几个县级人大常委会建立立法联系点,开展常态化法规草案征求意见工作,所提意见建议直接送达省人大常委会法工委,把省级立法活动与基层实际情况联系起来,让立法过程走进寻常百姓家。据资料统计,临洮县立法联系点20年来累计参与甘肃省330多部地方性法规的意见征求工作,向法工委提供了2000多条意见、建议[17]。

临洮县是立法联系点首创基地,从建章立制入手,在全国范围内做了很多创造性、建设性工作,目前甘肃省有立法权的12个地级市,2个自治州和7个自治县人大常委会都建立了基层立法联系点,总数达到352个,实现了立法联系点的全覆盖。

四、三省地方立法公民参与发展的简要比较

比较来看,三省在促进公民立法参与方面都形成了制度框架,并取得了一定绩效。首先,在参与方式方面,广东、江西、甘肃三省都在推进法规草案公开征求意见、立法座谈会、立法论证会、立法听证会、立法联系点等方面规范了公民参与的程序、方式与途径。其次,从参与方向上来说,既夯实了立法机关到社会团体、企事业单位、社区民众中主动征求公民意见的“走出去”机构,也搭建了社会团体、企事业单位、社区民众向立法机关提意见建议的“引进来”平台,实现了地方立法中公民参与和立法机关征集的双向协调互动。最后,从立法过程来看,在法规立项、法规草案拟定、审议、修改、立法后评估完善的整个过程中都设置了公民参与渠道,公民可以完整参与立法准备阶段、立法程序阶段和立法完善阶段,以点带面、点面结合、形式多样地参与立法活动。

在共同性之外,三省在公民立法参与方式的发展偏重上略有差异。以立法听证会为例,广东省举办的次数最多,而江西和甘肃则非常少,这种差异的形成主要源于各地立法资源不同。从三省人大官网公开数据来看,2022年广东省人大常委会办公厅部门支出预算为26117.74 万元,同年江西省人大常委会办公厅部门支出预算为10290.29万元,甘肃省人大常委会办公厅部门支出预算为1.17亿元,从数据比较来看,广东省人大经费是江西、甘肃的两倍。而组织立法听证会具有较为严格和正式的程序,主要为“立法听证的决定、立法听证机构的确定、立法听证准备、立法听证公告、选择听证陈述人、通知听证陈述人、立法听证举行、立法听证记录、立法听证报告”[18],这些举办程序需要场地支持、人员调动、媒体报道等,要花销一定的经费,对于办公经费不是很充足的地方立法机关来说,显然不是最经济的选择。

当然,除了经济资源,广东省还具备法律专业优势。三省之中,广东省在其省域内拥有最多的高校和法律研究机构,拥有最多的专家学者和法律人士,具有最雄厚的智慧支持力量。立法听证会的陈述人一般是普通公民需要申请,也可以邀请有关专家组织,陈述人一般要在规定的时间内完成发言,可以询问证人、回答其他陈述人的问题,有的也要围绕相关内容进行辩论,立法听证陈述人往往需具有一定的法律知识或者行业经验,对听证内容比较关注了解,从这个方面来看,广东省具有相对较大的优势。

除了立法资源优势外,广东省的立法听证会相对较多,也与其本身的经济发展情况有关。立法听证一般适用于法规条文内容中存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整的,尤其对公民、法人或组织的权利义务关系存在较大影响的。而广东省是我国改革开放的先行区,其排头兵的位置自然导致它在发展中率先遇到一些重大关系调整问题。例如,1999年举办《广东省建设工程招标投标管理条例》听证会的重要原因就是要改变建设工程领域计划经济时期留下的条块分割状态,探索建立建筑市场的新秩序。也就是说,从举办立法听证会的需求度来看,广东省也是最高的。

在共同性、差异性之外,三省地方立法机关也在结合本省情况的基础上发展出了一些具有特色的参与方式。例如,广东省在征求公众意见、吸收公众直接参与法案起草与修改、推行立法论证和立法评估、尝试辩论机制引入立法听证、组织公民旁听立法会议等方面屡屡创新[19]。此外,广东依托地域高校优势与法学专家等人才优势,组建“九基地、一联盟、四中心”机制,推进专业力量全面参与地方立法进程。甘肃省则在全国范围内建立首个立法联系点,无论是制度建设还是队伍建设,无论是征求意见的方式方法还是提出意见建议的数量、质量都具有示范辐射带动作用。江西省则利用“人大立法在进行”栏目,拉近立法机关与公民距离,推进民主立法进程,并把立法参与和法治教育结合起来,增强公民参与的热情,提高立法参与的能力。

所谓法无定法,贵在得法,广东、江西、甘肃三省在推进公民参与机制发展方面都进行了探索,其中既有民主立法、科学立法的基本逻辑,又有因地制宜量体裁衣的创新摸索,在全面深化改革中各省立法机关既可以发挥独特优势,又可以交流互鉴。

参考文献

[1]李玉妹.广东省人民代表大会常务委员会工作报告:2018年1月28日在广东省第十三届人民代表大会第一次会议上[J/OL].广东人大网,http://www.rd.gd.cn/zyfb/bgjh/index.html,最后访问:2022-10-27.

[2]广东省依法治省工作领导小组办公室.广东法治建设30年[M].广州:广东人民出版社,2008:13.

[3]邓新建,罗耀贤.创造依法治省的“广东模式”[M].法制日报,2009-04-22.

[4]李高协,李亮.甘肃省地方立法30年回顾[J].人大研究,2009(8).

[5]广东省人大常委会法工委.完善立法公众参与机制的实践和建议[M]//本书编写组.公众参与立法——理论与实践,北京:人民法院出版社,2010.

[6]广东省人大法制委员会,广东省人大常委会法制工作委员会.广东省第十二届人大常委会立法文件汇编[M].2018:162-164.

[7][15]李高协.地方立法和公众参与[M].兰州:甘肃文化出版社,2005:231,352.

[8][12]杨雪冬,陈家刚.立法听证与地方治理改革[M].北京:中央编译出版社,2004:279-281,19-22.

[9]资料参见广东省人大常委会法工委.完善立法公众参与机制的实践和建议[M]//本书编写组.公众参与立法——理论与实践,北京:人民法院出版社,2010:42.

[10]资料参见江西省人大常委会法工委.关于法规案征求公众意见的探索与思考[M]//本书编写组.公众参与立法——理论与实践,北京:人民法院出版社,2010:31-33.

[11]冯卫.地方立法听证研究[C].北方工业大学硕士学位论文,2009.

[13]朱香山,林俊杰.10年前:广东首开立法听证之先河[J/OL].中国人大网,http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/zt/qt/dfrd30year/2009-07/23/content_1511535.htm,最后访问:2022-10-28.

[14]参见郭宏鹏.江西开设“人大立法在进行”栏目[OL].中国人大网,http://www.npc.gov.cn/npc/c1269/201505/23883adaccc74e809e1e0c16374afc0f.shtml,最后访问:2022-10-28.

[16]统计资料来源于刘映菊在中国法学会立法学研究会、中国人民大学国家发展与战略研究院组织的“立法联系人民:基层立法联系点的实践与理论”研讨会上的发言。

[17]资料来源于李高协在中国法学会立法学研究会、中国人民大学国家发展与战略研究院组织的“立法联系人民:基层立法联系点的实践与理论”研讨会上的发言。

[18]饶艾,程馨桥,陈迎新,饶世权,夏勇梅.地方立法公众参与机制研究[M].成都:四川大学出版社,2020:106-108.

[19]姚小林.地方立法中的公众参与:广东样本、规范与模式转换[J].广东行政学院学报,2020(2):32(1)

作者简介:李翔飞,中国人民大学国际关系学院中国政治专业博士研究生,讲师职称,主要研究方向为地方社会治理与人民代表大会制度。

来源:《人大研究》杂志

甘公网安备 62010002000599号

甘公网安备 62010002000599号