【人大研究杂志】党领导人大制度空间的理论建构与实践演进研究

稿件来源:《人大研究》杂志 发布时间:2024-11-11 14:46:56

内容摘要:党对人大工作的领导已经实现了制度化规范化,逐步形成了有机的制度体系。全面领导制度、党委制、党组制、党管干部制度、党委人大工作会议制度和请示报告制等都是党领导人大制度体系的重要组成部分。从理论逻辑来看,这些制度之间有着严密的逻辑联系;从实践过程来看,这些制度都经历了实践演进的历程。总体上来说,党领导人大制度体系的建构过程体现了渐进性、开放性和嵌入性等特征。从这些特征出发,可以管窥党领导人大制度空间的未来演进方向,可以透视中国政治发展的未来进程。

关键词:党领导人大制度;制度空间;嵌入性;开放性

党领导人大工作,有哪些制度支撑?这些制度是如何产生的?又是如何演进的?这些制度之间的关联是怎样的?这就是党领导人大的制度空间及其演进研究需要关注的主要问题。调研表明,全面领导制度、党委制、党组制、党管干部制度、党委人大工作会议制度和请示报告制等都是党领导人大工作的重要制度基础。针对“党领导人大的最主要制度有哪些”的问题,受访者给出了答案。选择最多的是党委人大工作会议制度,有76.7%的受访者选择,党组制和请示报告制紧随其后,都有72.17%的受访者支持。党管干部制度、全面领导制度和党委制,也都获得了超过半数以上的支持,分别是68%、62.96%和54.78%①。这表明,这些都是党领导人大工作的主要制度基础,正是在这六大制度的支撑下,让党领导人大的工作得以顺畅运转。当然,这并不是说,这就包含了党领导人大工作的所有制度,只是相对而言,这些制度更为大家所熟知。事实上,除了这些制度,还有一些其他制度也非常重要。

制度结构主要是指制度内部或制度之间的一种比较稳定的关系形式。因此,制度结构首先是指一系列的制度或规则,其次还包括这些制度之间的关系。构成制度结构的每一项制度或规则,也称为制度要素②。制度之间的关系会体现出一定的层次性,所以制度结构的另一个重要方面是制度层次。下面分别从党领导人大制度的制度要素和制度层次略作分析。

一、党领导人大工作的制度要素

(一)全面领导制度。党对人大的全面领导制度是党的领导制度的最新发展。习近平在党的十九大报告中强调:“坚持党对一切工作的领导。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。”这是党的最高层次会议上首次对党的全面领导制度予以明确规定。这也标志着党的全面领导制度正式确立。全面领导制度的内涵主要是:中国共产党在各个工作领域对一切组织所实施领导的体制机制的总称。从主体层面来说,实施全面领导的是中国共产党,包括党的各级组织,尤其是各级党委是领导核心,中共中央是全党全国的领导核心。从客体层面来说,全面领导的对象包括“工、农、商、学、兵、政、党”等所有国家和社会组织,全面领导涉及的范围涵盖政治、经济、文化、社会、生态、国防、党的建设等所有工作领域。从表现形式的角度来说,全面领导制度包括党的领导的根本原则、基本原则以及具体的体制机制等。[1]

(二)党委制。党委是党的各级委员会的简称。党委制的内涵尽管有很多界定,但是总体上大家的认识还是比较一致的。中国共产党的党委制,就是“指中国共产党在民主集中制原则的基础上,对国家政权和社会实施领导的原则、体制、方式、制度的总和”[2]。这是一种广义上的理解。从狭义上来看,中国共产党的党委制是“党内民主的实现形式和组织载体,是建立在科学的组织结构和规范的权力关系基础之上的,包括成员组成、授权、决策、执行、监督等在内的各环节、各要素互相衔接、互相作用的一种领导体制”[3]。总体上来说,党委制是一种实行集体领导与个人分工负责的集体领导制度,本质上是一种委员会制。

(三)党组制。党组制就是中国共产党通过党组进行领导的一系列制度规定的总称。具体来说,其基本内容有两方面:“一是关于党组的设立、职权职责、运行程序和机制等静态的定性规定;二是关于党组与党委、党组与国家机关、党组与人民团体等的关系,涉及党组的实际运行过程。”[4]所以说,党组制背后体现了一系列的重要政治关系,关乎党组的实际运作如何展开。党组制在中国共产党执政的过程中发挥着重要的作用。丁远朋认为,党组制是“中国共产党领导和执掌国家政权的重要制度资源”[5]。这是切合实际的一种评判。

(四)党管干部制度。简言之,就是中国共产党对干部实施管理的有关制度。从管理内容上来说,“党管干部是指党直接负责各级各类领导干部的培养、选拔、任用、监督以及考核测评等工作”[6]。从管理对象上来说,“党管的干部既涵盖党政领导干部,也包括国家权力机关、司法机关、国有企事业单位的党员领导干部”。党管干部制度决定了所有的领导干部都是由党组织来管理的,这直接体现了党组织的干部管理权限。通过党管干部制度,可以“构建权威和生成秩序”[7]。

(五)党委人大工作会议制度。就是各级党委专门召开有关会议,研究人大工作问题的制度。党委人大工作会议制度最早在地方产生。2021年,中央人大工作会议召开,这“在党的历史上、人民代表大会制度史上都是第一次,在我国社会主义民主政治建设进程中具有里程碑意义”[8]。随后,党中央印发了《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》,明确要求省、自治区、直辖市党委每年听取同级人大常委会党组的工作汇报,每届至少召开一次人大工作会议[9]。这是从全国层面正式确立省一级的人大工作会议制度。

(六)请示报告制。就是有关请示、报告的一系列规则的总称。请示一般是指下级或下级机关向上级领导或上级机关请求批准或指示的行为,而报告是指下级或下级机关向上级领导或上级机关“汇报工作、反映情况、提出建议”的行为[10]。请示报告制度最早在中国共产党建立伊始就出现了,后来请示报告制度的最终确立则与毛泽东同志在1948年亲自起草的《关于建立报告制度》的指示有关。这个指示标志着请示报告制度的正式确立[11]。新中国成立后,请示报告制度也在党政军系统全面建立起来了。

二、党领导人大制度结构的理论建构

如上所述,这些制度要素是党领导人大制度的重要组成部分。那么,这些要素之间具有什么样的逻辑关联呢?借助合法性—合理性制度结构分析框架[12],我们可以从理论上对此予以深入分析。

(一)合法性制度:人民主权制度。1954年新中国第一部宪法第二条明确规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。这就从宪法层面对人民主权予以确认和规定。也就是说,人民主权制度是有宪法保障的。该宪法第二条还明确规定,人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,这表明人民主权被授予人大机关来行使。而人大机关作为国家权力机关是要受中国共产党的领导的。所以,从法理上来说,这既是我国人大制度的合法性来源,也是我们党执政的合法性来源。党对人大的领导从根本上来源于人民主权制度。我们经常说,党的领导地位是历史的选择,人民的选择。人民选择我们党执政的根本,还是在于一切权力属于人民。

(二)中介性制度:党的领导制度。从人民主权制度到党领导人大制度的发展,还有一个重要的中间环节,就是党的领导制度。党的领导制度是在革命和建设中形成的。在我国近现代的革命建设历史中,人民选择了我们党,我们党拥有了领导地位。五四宪法没有明确宣示党的领导地位,但在序言中提到了中国共产党的领导[13]。宪法第一条明确宣布,中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。因为中国共产党是无产阶级先锋队组织,所以一般也认为工人阶级的领导就是中国共产党的领导。

七五宪法明确规定了党的领导地位。七五宪法第二条规定,中国共产党是全中国人民的领导核心。工人阶级经过自己的先锋队中国共产党实现对国家的领导。第十六条规定,全国人民代表大会是在中国共产党领导下的最高国家权力机关。所以,和五四宪法不同,七五宪法直接宣布了党对政权的领导。这就以宪法条文的方式第一次明确了党领导人大制度。七八宪法和七五宪法一样,对党的领导地位直接作出了规定。而八二宪法改变了这种做法,又回到了五四宪法的话语方式,在序言中以较为间接的方式提到了党的领导。

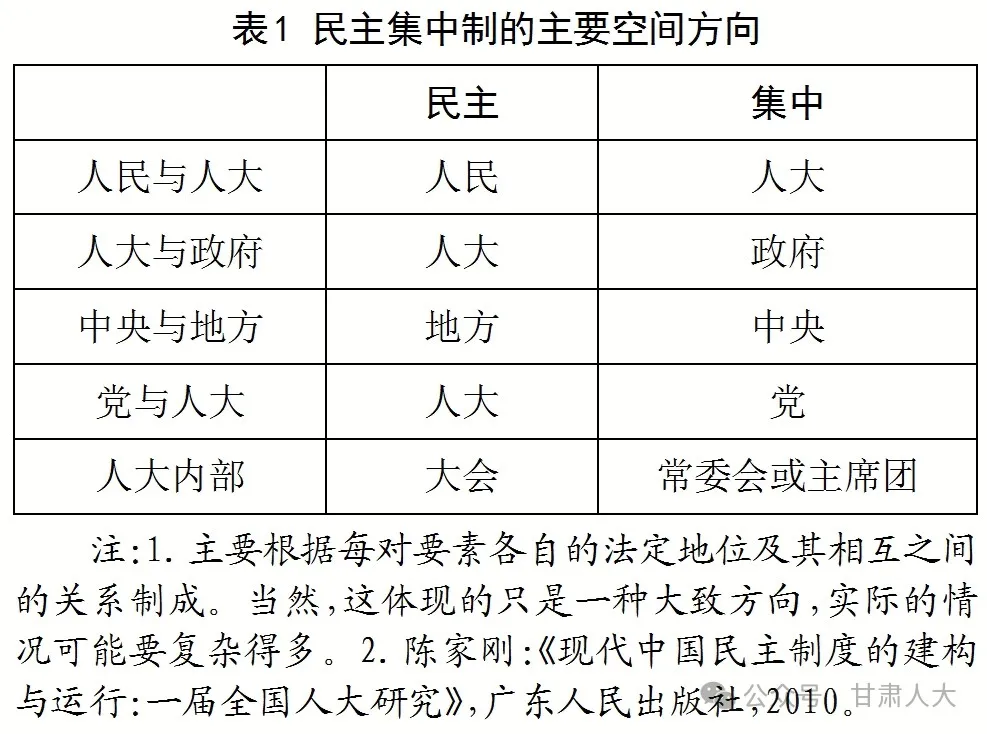

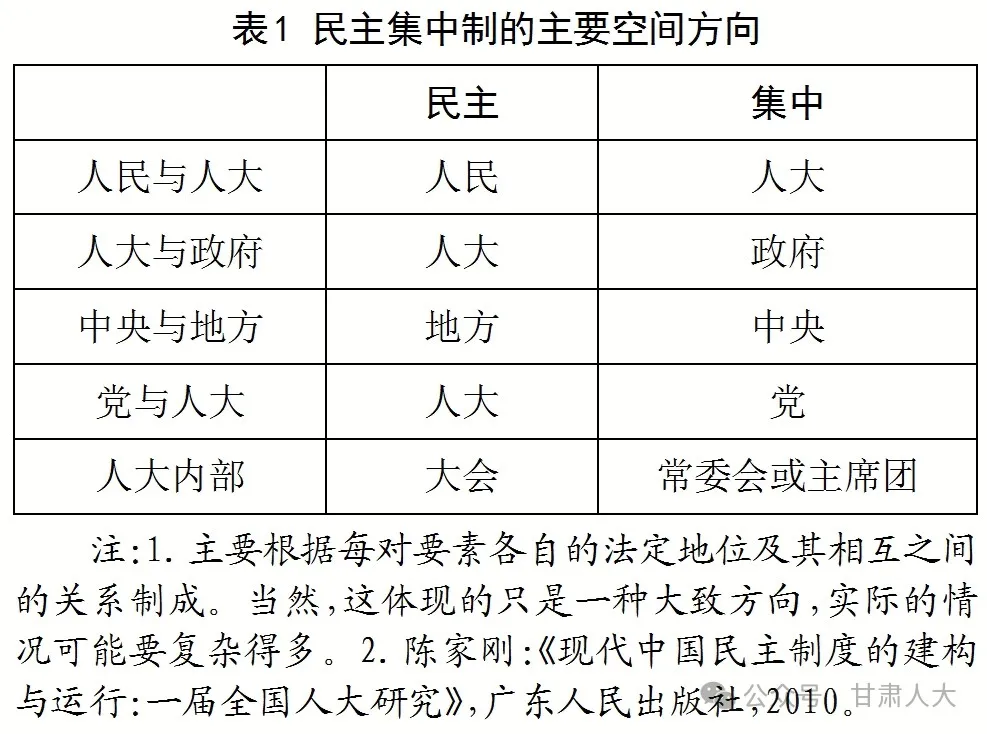

(三)合理性制度:民主集中制。一般认为,民主集中制是人大的根本组织原则。它是将制度组织起来、运作起来的制度。五四宪法第二条规定,全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。七五宪法、七八宪法和八二宪法也作了类似的规定。九大党章、十大党章和此后的党章都明确规定,党的组织原则是民主集中制。可见,从制度规定的层面来说,作为组织原则的民主集中制一直得到了坚持。作为组织原则的民主集中制,也体现在党与人大的关系中。这是由党和人大在国家政权中的地位共同决定的。如果说请示报告制主要体现了民主集中制集中的一面,那么集体领导制度则主要体现了民主的一面。

(四)延伸性制度。集体领导制度和请示报告制度都是对民主集中制的延伸,此外,党委制和党组制、党管干部制度、党委人大工作会议制度等,也是根据民主集中制建立起来的一系列制度,是民主集中制的延伸性制度。这里主要对集体领导制度、请示报告制和党管干部制度稍作展开阐释。一是集体领导制度。什么是集体领导制度?事实上,集体是有特定含义的。“广义上,所谓适当的集体,包括党员大会、代表大会和党的委员会及其常委会,由这些集体的成员平等地共同地决定重要问题。由于在这些集体中,经常地从事领导活动的,主要是党的委员会及其常委会,所以,狭义上党的集体领导,主要是指党委会及其常委会的集体领导。”[14]因此,党委制是落实集体领导制度的一个重要制度基础。有学者指出,“党委制是党的领导制度体系中的关键制度安排,是认识和理解当代中国政治不可或缺的政治概念。”[15]这是对党委制在党的领导制度体系中重要性的充分肯定。党委制的组织基础是各级党委,各级党委是同级人大机关的领导机构。在党组制逐步建立起来以后,人大常委会机关党组或人大常委会党组建立起来以后,党组制和党委制一起共同构成了党委领导人大的两大重要制度支撑。

二是请示报告制。请示报告制是对民主集中制的重要发展[16]。请示报告制主要体现了民主集中制的集中方面,已经成为党领导人大制度的一项重要基础。请示报告制是各级党委对人大常委会党组进行领导的重要制度机制。各级人大及其常委会工作要通过其党组对党中央或相应层级的党委请示报告。党的十八大以来,根据党对人大全面领导制度的要求,人大常委会党组要经常向党委请示报告工作,党委也要定期听取人大常委会党组的工作汇报。这些都是党的领导制度的自然延伸。

三是党管干部制度。从领导内容的角度来看,党的领导是全面的领导,其中一个重要的方面就是对领导干部的领导,其对应的制度就是党管干部制度。党管干部制度的“实质是坚持党对干部人事工作的领导,保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权,也就是党组织引导、支持人民选拔、管理、监督干部”[17]。人大干部也属于党管干部的范围。所以,党对人大的领导,很重要的一个途径就是在人大干部的选拔、管理、监督中坚持党管干部制度。这是党的全面领导制度的应有之义。

因此,党领导人大制度的制度结构可以初步概括为如图1所示:

三、党领导人大制度结构的实践演进

党领导人大制度是党的领导制度的自然延伸,是党的全面领导制度的重要组成部分。党领导人大的制度体系内容也是十分丰富的,限于篇幅,这里仅从几个重要的制度方面展开论述。

(一)党的全面领导制度的演进。党的十八大以来,党的领导制度也发生了关键性变革与发展,这就是党的全面领导制度的提出与确立。习近平在党的十九大报告中强调:“坚持党对一切工作的领导。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。”[18]这是党的最高层次会议上首次对党的全面领导制度予以规定。随后,2018年八二宪法的最新修正案明确规定,中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。具体到党领导人大方面,2019年,全国人大常委会原委员长栗战书在纪念地方人大设立常委会40周年座谈会上的讲话中明确指出,各级人大是党领导下的政治机关,要坚定坚持党的全面领导,坚决贯彻落实党中央决策部署和同级党委的任务要求。坚持党的全面领导,最根本的是坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导[19]。2021年召开的中央人大工作会议上,习近平在讲话中指出:“加强党对人大工作的全面领导。人民代表大会制度是党领导国家政权机关的重要制度载体,也是党在国家政权中充分发扬民主、贯彻群众路线的重要实现形式。各级党委要把人大工作摆在重要位置,完善党领导人大工作的制度,定期听取人大常委会党组工作汇报,研究解决人大工作中的重大问题。要支持人大及其常委会依法行使职权、开展工作,指导和督促‘一府一委两院’自觉接受人大监督。”[20]这就将党领导人大制度的具体内涵进一步充实了。

(二)民主集中制的演进。人大制度一产生就与民主集中制建立起密切的关联。早在1945年,人大制度还没有正式建立的时候,毛泽东就指出:“新民主主义的政权组织,应该采取民主集中制,由各级人民代表大会决定大政方针,选举政府。它是民主的,又是集中的,就是说,在民主基础上的集中,在集中指导下的民主。只有这个制度,才能既表现广泛的民主,使各级人民代表大会有高度的权力,又能集中处理国事,使各级政府能集中地处理各级人民代表大会所委托的一切事务,并保障人民的一切必要的民主活动。”[21]所以,毛泽东同志早在构想人大制度的时候,就将民主集中制作为人大制度的根本组织原则了。作为政权组织原则的民主集中制,主要包括三个层面:作为国家机构组织原则的民主集中制,人民代表大会与其他国家机关关系中的民主集中制,国家政权体系中中央和地方关系中的民主集中制[22]。实际上,不仅如此,人大与人民的关系,全国人大与地方人大的关系,党与人大的关系,人大内部的关系等,也都体现了民主集中制[23]。此外,人大制度中的民主集中制,还体现在人民代表大会组织和运行中,包括人大代表的选举产生、人大会议的召开、党对人大的领导等都体现了民主集中制,甚至包括人大的立法、监督、人事任免、重大事项决定等等,也都体现了民主集中制。所以,民主集中制在人大制度建设的过程中,其制度空间得到了广泛拓展。

(三)集体领导制度的演进。集体领导制度,顾名思义,就是依靠一个集体实施领导行为的制度。具体而言,集体领导制度是“党领导革命和社会主义建设中建构的关于规约领导集体活动的制度、体制、机制、原则规范体系的总和”[24]。1927 年中共五大通过的《组织问题决议案》指出, “中央应该强毅地实行集体的领导,从中央省委以至部”,可以说,这是党内第一次正式提出了党的集体领导制度[25]。毛泽东同志对于集体领导制度的建立与发展做出了重要贡献,奠定了集体领导制度的基本框架。一是集体领导与个人分工负责相结合的制度。1948 年 9 月,他提出 “集体领导和个人负责,二者不可偏废”的论断[26],这为建立起“集体领导与个人分工负责相结合的制度”指明了具体方向。二是党委制是集体领导制度的一个重要实现形式。毛泽东指出,“党委制是保证集体领导、防止个人包办的党的重要制度”[27]。所以,党委制是集体领导制度的一个重要内容。三是“四个服从”制度是集体领导的原则性制度。“个人服从组织,少数服从多数,下级服从上级,全党服从中央”,这“四个服从”的原则是确保党中央集体领导制度得以实现的重要制度基础。党的集体领导制度拓展到人大系统,这些制度也是适用的。一方面党委对人大系统的领导既有集体领导,也有个人分工负责的问题,另一方面,在人大系统内部,人大机关的领导集体也会实行集体领导与个人分工负责。党委制在人大系统中,一方面党委会对人大系统实施领导,另一方面,人大系统内部也会成立人大常委会党组,其在人大系统内的领导地位也相当于党委的作用。“四个服从”的原则对人大系统内的党组织和党员也是一样适用的。这三个方面既涉及国家治理层面,也涉及执政方面和具体工作层面。在具体工作层面,从集体领导行为的方式上来看,集体领导制度还包括集体学习制度、集体调研制度、集体决策制度等[28]。

党的集体领导制度在新中国成立初期得到很好地贯彻和执行。但是1957年整风运动和1959年庐山会议之后,反右派斗争严重扩大化,使集体领导制度的实施出现了转折。直到“文化大革命”,这一时期,始终强调“一元化”领导,防止分散主义。这逐渐导致了各种权力集中于党,党政不分,甚至出现大包大揽的现象。党委的权力集中在书记特别是第一书记身上,造成少数人决定重大问题[29]。所以,有人认为,在一定意义上来说,“文化大革命”的发起就是一个破坏集体领导原则的结果。1966 年8月召开的八届十一中全会期间和会后,刘少奇、邓小平等中央领导人相继受到批判,“毛泽东的‘左’倾错误和个人领导实际上取代了党中央的集体领导”[30]。“文化大革命”严重破坏了已经建立起来的党的集体领导制度。在“大民主”的口号下,“踢开党委闹革命”,各级党政组织被冲垮,出现无政府状态,引起社会大动乱[31]。改革开放初期,邓小平发表了《党和国家领导制度的改革》的重要讲话,指出原有党和国家领导制度存在的主要弊端,强调要进行党和国家领导制度的重大改革。从十一届五中全会以后,党和国家领导制度的改革全面展开[32]。党的集体领导制度也逐步恢复正常并得到发展。1978年12月,十一届三中全会召开。在党的组织路线问题上,全会决定健全党的民主集中制,健全党规、党法,严肃党纪,规定少宣传个人;党内一律互称同志,领导人的个人意见,不要叫“指示”;一切不符合党的民主集中制和集体领导原则的做法应该坚决纠正,人人要遵守党的纪律等。1980年8月,中央政治局召开扩大会议,会上邓小平作了题为《党和国家领导制度的改革》的讲话。随后,建立了中央政治局常委向中央政治局、中央政治局向中央委员会定期报告工作的制度,适当增加中央全会每年召开的次数,使中央委员会更好地发挥集体决策作用,建立了中央政治局、政治局常委、中央书记处的工作规则和生活制度,使集体领导制度化,各地党组织相应建立和完善了有关议事规则、表决制度和生活制度,以保证集体领导的正确实施[33]。

此后,1994年,十四届四中全会决定提出,坚持和完善集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属方针政策性的大事、凡属全局性的问题、凡属重要干部的推荐、任免和奖惩,都要由中央和地方党委集体决定。重大问题的决定,要充分酝酿、协商和讨论,并按照少数服从多数的原则表决。2001年,十五届六中全会决定进一步明确指出,集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定是完善党委内部的议事和决策机制,是实行集体领导和个人分工负责相结合的重要程序和方法。2007年,党的十七大修改的党章指出,“民主集中制是民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合,”必须“严格实行民主集中制,健全集体领导与个人分工负责相结合的制度,反对和防止个人或少数人专断”。可见,改革开放后,作为民主集中制的一项重要内容,集体领导制度一直受到中央的高度重视,并努力确保其切实执行。

(四)党委制(党组制)的演进。党委制是委员会制的一种表现形式。中国共产党自成立之初就采取了委员会制的形式。1921年,中共一大党纲明确规定:“我党采取苏维埃的形式。”[34]1927年,人民军队诞生以后,党委制就拓展到军队里面,是党对军队领导的根本制度[35]。早在1948年,毛泽东就在《关于健全党委制》一文中对党委制的制度内涵做了集中概括,为新中国成立后的党委制实施指明了方向。他指出,“从中央局至地委,从前委至旅委以及军区(军分会或领导小组)、政府党组、民众团体党组、通讯社和报社党组,都必须建立健全党委会议制度,一切重要问题(当然不是无关紧要的小问题或者已经会议讨论解决只待执行的问题)均须交委员会讨论,由到会委员充分发表意见,作出明确决定,然后分别执行”[36]。1954年各级人大组建以后,全国人大于1956年1月成立机关党组。这标志着党委制(党组制)也在人大系统建立了起来。因为还没有成立全国人大常委会党组,所以,全国人大及其常委会都是通过全国人大机关党组向党中央报告工作。“文化大革命”开始不久,中共全国人民代表大会常务委员会机关党组被迫停止工作。1966年8月,由康生、徐冰、刘宁一、周荣鑫组成全国人大常委会机关领导小组,主持常委会机关工作。这一段时间,党委制(党组制)的运作缺了一条腿。直到1978年5月,中共中央设立全国人大常委会党组,以叶剑英为党组书记,吴德为党组副书记。同时,决定设置全国人大常委会办公厅党组。1979年2月,五届全国人大常委会第六次会议决定成立由80多人组成的全国人大常委会法制委员会(1983年改为法制工作委员会)。同年9月,中共中央决定成立全国人大常委会法制委员会党组。这时在全国人大系统,党组的规格提高了,层次也增加了。尤其是1979年7月1日,五届全国人大二次会议通过《关于修正中华人民共和国宪法若干规定的决议》和地方组织法规定,县和县以上的地方各级人大设立常委会。随后,地方人大常委会也纷纷成立党组。这意味着党委制(党组制)的制度体系延伸到地方人大系统。1982年,六届全国人大期间,中共中央继续在全国人大常委会分别设立机关党组和法制工作委员会两个党组,分别由秘书长、副秘书长和法工委主任、副主任组成,以加强对全国人大常委会机关和立法工作的领导。但是,在“党政分开”执政思路的影响下,1983年至1988年期间,全国人大常委会一级又取消了党组设置。1989年政治风波发生之后,党政分开的改革实践基本上停了下来。1989年8月,中共中央发出了《关于加强党的建设的通知》。七届全国人大后,全国人大常委会恢复设立党组,由委员长、副委员长和秘书长组成,党组书记由委员长担任。此后,人大常委会党组、人大机关党组以及办公厅党组和法工委党组等又重新恢复。直到今天,党委制(党组制)在人大系统自上而下广泛建立起来,为党领导人大系统提供了坚实的组织支撑。

(五)党管干部制度的演进。党管干部原则最早可以追溯到中共创建时期,是适应战争的需要创立的。早期党管干部制度主要是党员管理制度、组织制度和领导制度[37]。实际上,党管干部制度最早的文件记载是在新中国成立后的1951年第一次全国组织工作会议上,刘少奇在作报告时指出:“从原则上说,担负最重要职务的干部,应集中由中央管理,地方组织加以协助。担负次要职务的干部,由各中央局、分局和省委、区党委分别管理,下级组织加以协助。担任初级组织职务的干部(乡村和基层组织的干部)则由县委和市委管理。总之,从最初级到最高级的每一个干部,都要有一定的机关来管理,不应有任何一个干部而没有地方管理他的。”[38]随后在1953年的第二次全国组织工作会议上讨论并通过了《关于加强干部管理工作的决定》,决定逐步建立在中央及各级党委统一领导下,在中央及各级党委组织部统一管理下的分部分级管理干部的制度[39]。这是党管干部制度一个里程碑式的发展,标志着党管干部制度从明确的制度规则层面正式确立。党管干部制度经历过一段时期的发展,但是在反右扩大化和“文化大革命”中也受到了冲击。改革开放以后,党管干部制度又逐渐恢复和发展。1980 年 5 月,中组部《关于重新颁发〈中共中央管理的干部职务名称表〉的通知》,对党管干部原则作了新表述:“一切干部都是党的干部,都应根据他们担任的职务,分别由中央和各部门的党委、党组或所在单位的党组织负责管理。对干部的任免、提拔、调动、审查和干部问题的处理,都必须由党委集体讨论决定,并按照干部管理权限,由主管的党组织批准,不能由任何个人专断。”[40]这就将党管干部制度的作用范围和环节进一步作出了拓展和界定。毫无疑问,新时代伴随党的全面领导,党管干部原则会得到进一步加强。“贯彻落实党管干部原则,是党的组织领导的重要体现,是实现党的思想领导和政治领导的组织保证。”[41]

(六)请示报告制度的演进。请示报告制度自中国共产党建立之初就有了雏形。一开始是只有报告制。1921 年党的一大通过的《中国共产党第一个决议》中指出,党中央委员会应每月向第三国际报告工作[42]。所以,报告制最早的实施对象是第三国际。这体现了共产国际早期对中国共产党巨大的影响力。1922 年二大党章规定:“地方执行委员会开除党员后,必须报告其理由于中央及区执行委员会。”[43]这是党内请示报告制度最早的适用事项。后来在革命战争中,请示报告制度逐渐在党内和军队内部普遍建立起来。1948 年1月,毛泽东起草并作出《中共中央关于建立请示报告制度的指示》,对请示报告的“主体和报告内容、报告形式进行了明确的规范”,这标志着请示报告制度开始正式形成制度化规范,在请示报告制度的发展史上具有里程碑的意义[44]。1948 年 9 月中共中央政治局扩大会议审议通过了《中共中央关于各中央局、分局、军区、军委分会及前委会向中央请示报告制度的决议》,具体规定区党委、省委、军党委以至县委和师(旅)团向上级请示与报告的制度,这标志着请示报告制度在全党全军的最终确立[45]。1953 年 3 月,中央通过《关于加强中央人民政府系统各部门向中央请示报告制度及加强中央对于政府工作领导的决定》(草案),标志着请示报告制度在政权机关里面广泛建立。当一届人大组建完成以后,请示报告制度也延伸到人大系统当中。1956年 ,党的八大通过的党章明确规定:“党的下级组织必须定期向上级组织报告工作。下级组织的工作中应当由上级组织决定的问题,必须及时向上级请求指示。”这表明,新中国成立后的第一个党章中对请示报告制度予以明确,这再次强化了请示报告制度在党的领导制度中的重要地位。和其他党的领导制度一样,请示报告制度也一度受到了冲击,在改革开放以后,也得到了恢复与强化。1988 年,中央印发《关于建立健全报告制度的通知》,这是改革开放以来首次着手建立健全党内报告制度[46]。此后,请示报告制度得到进一步的强化。党的十八大以来,请示报告制度在党法党规中得到进一步的规定和体现。2016 年党的十八届六中全会通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,2017 年中办、国办印发《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》,2018 年新修订的《中国共产党纪律处分条例》等,都对请示报告制度的适用作出了进一步的规定。2019 年中共中央政治局会议审议通过了《中国共产党重大事项请示报告条例》,要求该请示报告的必须请示报告。请示报告制度已上升为“条例”,标志着这一制度在我国法治体系中的地位进一步提高。从人大工作的角度来说,请示报告制度一个重要的进展就是广泛建立起各级人大常委会党组向同级党委报告的制度。有研究团队对这种请示报告制度的实施情况进行了调研。调研表明,这种请示报告制度的实施效果良好,实施的范围涉及的事项覆盖面广,包括“立法工作,监督工作,重大事项决定,代表工作,换届选举、机构设置及人事工作,年度工作报告和专题报告,日常重要事项等”,请示报告工作形式多样,甚至有些地方还出台了专门的请示报告制度[47]。这表明,请示报告制度在人大系统中实现了纵深发展。

(七)党委人大工作会议制度的演进。相较而言,党委人大工作会议制度是相对较晚产生的一项制度,是各级党委领导人大工作的重要载体。党委人大工作会议最早可以追溯到1984年9月重庆市召开的第一次市委人大工作会议。随后,1986年、1990年、1994年四川省重庆市委分别召开第二次、第三次、第四次党委人大工作会议。1998年重庆直辖后,当年7月首次召开了重庆市委人大工作会议,后于2003年、2009年、2013年、2018年、2022年前后共召开了六次市委人大工作会议。重庆市委人大工作会议已经形成了惯例,具备了实践性的制度特征。党委人大工作会议逐渐实现了横向拓展与纵向发展,最终覆盖了全国各地政权机关。2021年中央人大工作会议后,党中央印发的《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》明确规定,省、自治区、直辖市党委每届至少召开一次人大工作会议。这就从全国层面对省一级党委人大工作会议召开的时间和频率作出了相对明确的规定,标志着这方面的制度在全国范围内正式确立。

四、小结与启示

(一)党领导人大的制度体系逐渐健全。随着时间的推移,党领导人大的制度体系越来越丰富化多元化。有研究者提出,党的全面领导制度可以分为国家治理、党的执政、具体工作三个层面。国家治理层面的党的全面领导制度包括“政治建设制度体系、依法治国制度体系、依法行政制度体系、经济建设制度体系、文化建设制度体系、社会建设制度体系、生态文明建设制度体系、党的绝对领导制度、外交工作制度、国家监督制度体系等。”执政层面的党的全面领导制度包括六个方面:“一是不忘初心、牢记使命制度;二是党中央集中统一领导制度;三是具体工作层面的党的全面领导制度;四是为人民执政靠人民执政制度;五是提高党执政能力和领导水平制度;六是全面从严治党制度”。而具体工作层面的党的全面领导制度主要包括“完善党在各种组织中发挥领导作用的制度、完善党领导各项事业的具体制度、完善党领导党和国家所有机构履职全过程的制度等”[48]。这是对党的全面领导制度的制度结构的一次探索性归纳概括。它表明,党的全面领导制度已经逐渐形成了制度体系。而党领导人大的制度是这一体系的重要内容,从国家治理、党的执政、具体工作三个层面,党领导人大制度也都逐渐得到健全和发展。从国家治理层面来看,党领导人大制度属于政治建设制度体系和党的绝对领导制度体系。从执政层面来看,六个方面的制度在党领导人大制度方面都有体现和发展。从具体工作层面来看,党领导人大制度也有所涵盖。所以,总体上来说,党领导人大制度的内容已经逐渐丰富化,层次已经多元化。这从上文中的论述也可以得到体现。

(二)党领导人大的制度体系是开放的。从党领导人大制度体系的实践演进也可以看出,党领导人大的制度体系是开放的,是逐渐发展完善的,不是封闭僵化一成不变的。从党的领导制度到党委制、党组制,从请示报告制到党管干部制度、党委人大工作会议制度等,这些制度的逐步发展与完善,都体现了这一制度体系的开放性。从党的领导制度到党的全面领导制度是一次重要发展,从全国人大机关党组到全国人大常委会党组也是一次重要的制度演进。党管干部制度的范围也在不断发展变化,请示报告制的内容与运行机制也在不断健全完善。这些都表明,党领导人大的制度体系是开放性的,将来还会随着制度实践的发展而不断健全完善。

(三)党领导人大制度的构建是嵌入式的。从党领导人大制度体系当中的各项制度来看,它们大都产生于人大制度正式建立之前。人大制度还没有在全国范围内正式建立之前,这些制度已经存在了,它们都是党的领导制度的重要组成部分。当1954年人大制度在全国范围内正式建立之后,党的领导制度体系也全方位向人大制度体系渗透。1954年之前,党对国家、军队和社会的领导制度已经广泛建立了。当全国人大正式建立以后,这种领导也拓展到了人大系统。当然,严格说来,人大系统的建立也是在党领导下完成的。党委制、党组制、请示报告制、民主集中制等也都是在全国人大正式建立之前就已经存在。所以,党这些制度体系拓展到人大系统之后,这体现了党的领导制度体系从外部向人大系统内部的渗透和嵌入,体现了一种嵌入性。当然,并不是说所有的制度都是如此。党委人大工作会议制度是在地方人大常委会建立之后逐步演进而来的,它体现了一种互动性和内生性。

(四)党领导人大制度体系的变迁反映了中国政治发展的进程。毫无疑问,党领导人大制度体系的变迁是在现代中国政治演进的过程中实现的,从一定意义上来说,可以透视现代中国政治发展的进程。党领导人大制度体系初步建立的第一个十年,也是中国政治发展较为平顺的时期。当中国政治发展遭遇挫折的时候,党领导人大的制度体系也同样遭受了挫折。改革开放以后,中国政治发展重新步入正轨,党领导人大的制度体系也步入发展的快车道,逐步得到健全和完善。

注释

①课题组问卷调查时间为2022年5-7月。问卷调查采用非概率抽样的方式,通过问卷星发放问卷,共回收有效问卷575份。

②制度的要素包括规则、对象、理念和载体,也是在狭义上理解制度结构(参见辛鸣《制度论:关于制度哲学的理论建构》,人民出版社2005年版,第85-93页),实际上谈的是一项制度的构成要素。这里的制度要素是指构成制度结构的各项制度或规则。

参考文献

[1]杨彬彬.党的全面领导制度:概念、特点与实现机制[J].党的建设,2020(7):75-80.

[2][3]邹庆国.中国共产党地方党委制的组织形态与运行机制研究[D].中共中央党校博士论文,2008.

[4][5]丁远朋.中国共产党党组制度的变迁逻辑及价值分析[J].党政干部学刊,2016(11):32.

[6]李景治.坚持党管干部原则与人大制度的改革创新[J].学习论坛,2016(3).

[7]王懂棋.党管干部视角下的制度变迁[J].贵州社会科学,2020(8):26.

[8][9]坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进新时代人大工作——全国人大常委会办公厅负责人就《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》答记者问[OL].(2021-12-27)中国人大网:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/8363addc017240ad9e2089c33684c6e9.shtml.

[10]王铭.论请示、报告与请示报告[J].湖北档案,1987(6).

[11][45][46]陈金龙,肖志伟.中国共产党建党百年请示报告制度的历史进程和基本经验[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2021(3):2.

[12][23]陈家刚.现代中国民主制度的建构与运行:一届全国人大研究[M].广州:广东人民出版社,2010:95-110,102-107.

[13]韩大元.1954年宪法与新中国宪政[M].长沙:湖南人民出版社,2004:665-666.

[14]郭定平.政党与政府[M].杭州:浙江人民出版社,1998:60.

[15]戴辉礼.党委制优势形成的历史逻辑与内在机理论析[J].学习论坛,2020(9).

[16]温瑞茂.解放战争时期我军请示报告制度述略[J].军事历史,2000(6):54;廖胜平,林凤鸣.解放战争时期中共请示报告制度的建立及其现实价值[J].广西师范大学学报,2007(1):10.

[17]林学启.党管干部90年:模式演变与价值追求[J].理论学刊,2011(4):44.

[18]习近平著作选读:第二卷[M].北京:人民出版社,2023:17.

[19]栗战书在纪念地方人大设立常委会40周年座谈会上的讲话[OL].(2019-08-21)人大新闻网:http://npc.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0821/c14576-31309279.html.

[20]习近平谈治国理政:第4卷[M].北京:外文出版社,2022:256.

[21]毛泽东选集第3卷[M]:北京:人民出版社,1991:1057.

[22]席文启.人民代表大会制度中的民主集中制原则[J].新视野,2021(1):40-45.

[24]贺全胜.毛泽东集体领导制度思想及其当代意义[J].毛泽东思想研究,2018(2):6.

[25]蒯正明.中国共产党集体领导制度建设的历史演进与现实启示[J].理论学刊2012(10):27.

[26][27][36]毛泽东选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1991:1341,1340,1340-1341.

[28]琚晓庆,崔亚威.毛泽东对确立党的集体领导制度贡献研究[J].世纪桥,2017(8).

[29][32]王银生.邓小平对党的领导制度的历史判断及党的领导方式的探索和发展[J].四川行政学院学报,2004(5):60-61.

[30]陈位志.1949年—1976年党的领导体制的历史考察和现实启示[D].湘潭大学硕士学位论文,2006:26.

[31]李诸平.建国以来党和国家领导制度的历史考察[J].攀登,2006(6):62-63.

[33]杨留记、袁俊宏.党的集体领导制度的形成与发展[J].南京政治学院学报,1991(4):14.

[34]中国共产党历次党章汇编(1921—2002)[M].北京:中国方正出版社,2006:46.

[35]公方彬,蔡志强.我军党委制的历史考察及启示[J].军事历史研究,1991(3).

[37]王义娜,田群.建党九十年来党管干部原则的发展演变[J].山东档案,2011(3):67.

[38]刘少奇.在中国共产党第一次全国组织工作会议上的报告[R].刘少奇年谱[M].北京:中央文献出版社,1996:99.

[39]孔圣根.对坚持党管干部原则的理论探讨[J].组织人事学研究,2001(3):37.

[40]钱再见.公务员制度创新与实施[M].广州:广东人民出版社,2003:9.

[41]陈志发.党管干部:新中国 70 年的实践历程与经验启示[J].阅江学刊,2019(5):10.

[42]中共中央文献研究室中央档案馆编.建党以来重要文献选编(1921-1949):第一册[M].北京:中央文献出版社,2011:6。

[43]中国共产党历次党章汇编(1921—2017)[M].北京:中国方正出版社,2019:68—69.

[44]梁慧敏.中国共产党请示报告制度研究——基于党的全面领导制度角度[D].中央党校(国家行政学院)硕士生论文,2020:18.

[47]吴艺新,林斌.关于人大常委会党组向同级党委请示报告工作的调研与思考[J].人民政坛,2019(4):30.

[48]李志平,张阿樱.党的全面领导制度的三层涵义及其结构内容[J].民主与科学,2020(2):35.

作者简介:陈家刚,广东行政职业学院(广东青年职业学院)院长、教授,主要研究方向:人大制度、行政改革、执政方式。

来源:《人大研究》杂志

关键词:党领导人大制度;制度空间;嵌入性;开放性

党领导人大工作,有哪些制度支撑?这些制度是如何产生的?又是如何演进的?这些制度之间的关联是怎样的?这就是党领导人大的制度空间及其演进研究需要关注的主要问题。调研表明,全面领导制度、党委制、党组制、党管干部制度、党委人大工作会议制度和请示报告制等都是党领导人大工作的重要制度基础。针对“党领导人大的最主要制度有哪些”的问题,受访者给出了答案。选择最多的是党委人大工作会议制度,有76.7%的受访者选择,党组制和请示报告制紧随其后,都有72.17%的受访者支持。党管干部制度、全面领导制度和党委制,也都获得了超过半数以上的支持,分别是68%、62.96%和54.78%①。这表明,这些都是党领导人大工作的主要制度基础,正是在这六大制度的支撑下,让党领导人大的工作得以顺畅运转。当然,这并不是说,这就包含了党领导人大工作的所有制度,只是相对而言,这些制度更为大家所熟知。事实上,除了这些制度,还有一些其他制度也非常重要。

制度结构主要是指制度内部或制度之间的一种比较稳定的关系形式。因此,制度结构首先是指一系列的制度或规则,其次还包括这些制度之间的关系。构成制度结构的每一项制度或规则,也称为制度要素②。制度之间的关系会体现出一定的层次性,所以制度结构的另一个重要方面是制度层次。下面分别从党领导人大制度的制度要素和制度层次略作分析。

一、党领导人大工作的制度要素

(一)全面领导制度。党对人大的全面领导制度是党的领导制度的最新发展。习近平在党的十九大报告中强调:“坚持党对一切工作的领导。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。”这是党的最高层次会议上首次对党的全面领导制度予以明确规定。这也标志着党的全面领导制度正式确立。全面领导制度的内涵主要是:中国共产党在各个工作领域对一切组织所实施领导的体制机制的总称。从主体层面来说,实施全面领导的是中国共产党,包括党的各级组织,尤其是各级党委是领导核心,中共中央是全党全国的领导核心。从客体层面来说,全面领导的对象包括“工、农、商、学、兵、政、党”等所有国家和社会组织,全面领导涉及的范围涵盖政治、经济、文化、社会、生态、国防、党的建设等所有工作领域。从表现形式的角度来说,全面领导制度包括党的领导的根本原则、基本原则以及具体的体制机制等。[1]

(二)党委制。党委是党的各级委员会的简称。党委制的内涵尽管有很多界定,但是总体上大家的认识还是比较一致的。中国共产党的党委制,就是“指中国共产党在民主集中制原则的基础上,对国家政权和社会实施领导的原则、体制、方式、制度的总和”[2]。这是一种广义上的理解。从狭义上来看,中国共产党的党委制是“党内民主的实现形式和组织载体,是建立在科学的组织结构和规范的权力关系基础之上的,包括成员组成、授权、决策、执行、监督等在内的各环节、各要素互相衔接、互相作用的一种领导体制”[3]。总体上来说,党委制是一种实行集体领导与个人分工负责的集体领导制度,本质上是一种委员会制。

(三)党组制。党组制就是中国共产党通过党组进行领导的一系列制度规定的总称。具体来说,其基本内容有两方面:“一是关于党组的设立、职权职责、运行程序和机制等静态的定性规定;二是关于党组与党委、党组与国家机关、党组与人民团体等的关系,涉及党组的实际运行过程。”[4]所以说,党组制背后体现了一系列的重要政治关系,关乎党组的实际运作如何展开。党组制在中国共产党执政的过程中发挥着重要的作用。丁远朋认为,党组制是“中国共产党领导和执掌国家政权的重要制度资源”[5]。这是切合实际的一种评判。

(四)党管干部制度。简言之,就是中国共产党对干部实施管理的有关制度。从管理内容上来说,“党管干部是指党直接负责各级各类领导干部的培养、选拔、任用、监督以及考核测评等工作”[6]。从管理对象上来说,“党管的干部既涵盖党政领导干部,也包括国家权力机关、司法机关、国有企事业单位的党员领导干部”。党管干部制度决定了所有的领导干部都是由党组织来管理的,这直接体现了党组织的干部管理权限。通过党管干部制度,可以“构建权威和生成秩序”[7]。

(五)党委人大工作会议制度。就是各级党委专门召开有关会议,研究人大工作问题的制度。党委人大工作会议制度最早在地方产生。2021年,中央人大工作会议召开,这“在党的历史上、人民代表大会制度史上都是第一次,在我国社会主义民主政治建设进程中具有里程碑意义”[8]。随后,党中央印发了《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》,明确要求省、自治区、直辖市党委每年听取同级人大常委会党组的工作汇报,每届至少召开一次人大工作会议[9]。这是从全国层面正式确立省一级的人大工作会议制度。

(六)请示报告制。就是有关请示、报告的一系列规则的总称。请示一般是指下级或下级机关向上级领导或上级机关请求批准或指示的行为,而报告是指下级或下级机关向上级领导或上级机关“汇报工作、反映情况、提出建议”的行为[10]。请示报告制度最早在中国共产党建立伊始就出现了,后来请示报告制度的最终确立则与毛泽东同志在1948年亲自起草的《关于建立报告制度》的指示有关。这个指示标志着请示报告制度的正式确立[11]。新中国成立后,请示报告制度也在党政军系统全面建立起来了。

二、党领导人大制度结构的理论建构

如上所述,这些制度要素是党领导人大制度的重要组成部分。那么,这些要素之间具有什么样的逻辑关联呢?借助合法性—合理性制度结构分析框架[12],我们可以从理论上对此予以深入分析。

(一)合法性制度:人民主权制度。1954年新中国第一部宪法第二条明确规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。这就从宪法层面对人民主权予以确认和规定。也就是说,人民主权制度是有宪法保障的。该宪法第二条还明确规定,人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会,这表明人民主权被授予人大机关来行使。而人大机关作为国家权力机关是要受中国共产党的领导的。所以,从法理上来说,这既是我国人大制度的合法性来源,也是我们党执政的合法性来源。党对人大的领导从根本上来源于人民主权制度。我们经常说,党的领导地位是历史的选择,人民的选择。人民选择我们党执政的根本,还是在于一切权力属于人民。

(二)中介性制度:党的领导制度。从人民主权制度到党领导人大制度的发展,还有一个重要的中间环节,就是党的领导制度。党的领导制度是在革命和建设中形成的。在我国近现代的革命建设历史中,人民选择了我们党,我们党拥有了领导地位。五四宪法没有明确宣示党的领导地位,但在序言中提到了中国共产党的领导[13]。宪法第一条明确宣布,中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。因为中国共产党是无产阶级先锋队组织,所以一般也认为工人阶级的领导就是中国共产党的领导。

七五宪法明确规定了党的领导地位。七五宪法第二条规定,中国共产党是全中国人民的领导核心。工人阶级经过自己的先锋队中国共产党实现对国家的领导。第十六条规定,全国人民代表大会是在中国共产党领导下的最高国家权力机关。所以,和五四宪法不同,七五宪法直接宣布了党对政权的领导。这就以宪法条文的方式第一次明确了党领导人大制度。七八宪法和七五宪法一样,对党的领导地位直接作出了规定。而八二宪法改变了这种做法,又回到了五四宪法的话语方式,在序言中以较为间接的方式提到了党的领导。

(三)合理性制度:民主集中制。一般认为,民主集中制是人大的根本组织原则。它是将制度组织起来、运作起来的制度。五四宪法第二条规定,全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。七五宪法、七八宪法和八二宪法也作了类似的规定。九大党章、十大党章和此后的党章都明确规定,党的组织原则是民主集中制。可见,从制度规定的层面来说,作为组织原则的民主集中制一直得到了坚持。作为组织原则的民主集中制,也体现在党与人大的关系中。这是由党和人大在国家政权中的地位共同决定的。如果说请示报告制主要体现了民主集中制集中的一面,那么集体领导制度则主要体现了民主的一面。

(四)延伸性制度。集体领导制度和请示报告制度都是对民主集中制的延伸,此外,党委制和党组制、党管干部制度、党委人大工作会议制度等,也是根据民主集中制建立起来的一系列制度,是民主集中制的延伸性制度。这里主要对集体领导制度、请示报告制和党管干部制度稍作展开阐释。一是集体领导制度。什么是集体领导制度?事实上,集体是有特定含义的。“广义上,所谓适当的集体,包括党员大会、代表大会和党的委员会及其常委会,由这些集体的成员平等地共同地决定重要问题。由于在这些集体中,经常地从事领导活动的,主要是党的委员会及其常委会,所以,狭义上党的集体领导,主要是指党委会及其常委会的集体领导。”[14]因此,党委制是落实集体领导制度的一个重要制度基础。有学者指出,“党委制是党的领导制度体系中的关键制度安排,是认识和理解当代中国政治不可或缺的政治概念。”[15]这是对党委制在党的领导制度体系中重要性的充分肯定。党委制的组织基础是各级党委,各级党委是同级人大机关的领导机构。在党组制逐步建立起来以后,人大常委会机关党组或人大常委会党组建立起来以后,党组制和党委制一起共同构成了党委领导人大的两大重要制度支撑。

二是请示报告制。请示报告制是对民主集中制的重要发展[16]。请示报告制主要体现了民主集中制的集中方面,已经成为党领导人大制度的一项重要基础。请示报告制是各级党委对人大常委会党组进行领导的重要制度机制。各级人大及其常委会工作要通过其党组对党中央或相应层级的党委请示报告。党的十八大以来,根据党对人大全面领导制度的要求,人大常委会党组要经常向党委请示报告工作,党委也要定期听取人大常委会党组的工作汇报。这些都是党的领导制度的自然延伸。

三是党管干部制度。从领导内容的角度来看,党的领导是全面的领导,其中一个重要的方面就是对领导干部的领导,其对应的制度就是党管干部制度。党管干部制度的“实质是坚持党对干部人事工作的领导,保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权,也就是党组织引导、支持人民选拔、管理、监督干部”[17]。人大干部也属于党管干部的范围。所以,党对人大的领导,很重要的一个途径就是在人大干部的选拔、管理、监督中坚持党管干部制度。这是党的全面领导制度的应有之义。

因此,党领导人大制度的制度结构可以初步概括为如图1所示:

三、党领导人大制度结构的实践演进

党领导人大制度是党的领导制度的自然延伸,是党的全面领导制度的重要组成部分。党领导人大的制度体系内容也是十分丰富的,限于篇幅,这里仅从几个重要的制度方面展开论述。

(一)党的全面领导制度的演进。党的十八大以来,党的领导制度也发生了关键性变革与发展,这就是党的全面领导制度的提出与确立。习近平在党的十九大报告中强调:“坚持党对一切工作的领导。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的。”[18]这是党的最高层次会议上首次对党的全面领导制度予以规定。随后,2018年八二宪法的最新修正案明确规定,中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。具体到党领导人大方面,2019年,全国人大常委会原委员长栗战书在纪念地方人大设立常委会40周年座谈会上的讲话中明确指出,各级人大是党领导下的政治机关,要坚定坚持党的全面领导,坚决贯彻落实党中央决策部署和同级党委的任务要求。坚持党的全面领导,最根本的是坚持以习近平同志为核心的党中央集中统一领导[19]。2021年召开的中央人大工作会议上,习近平在讲话中指出:“加强党对人大工作的全面领导。人民代表大会制度是党领导国家政权机关的重要制度载体,也是党在国家政权中充分发扬民主、贯彻群众路线的重要实现形式。各级党委要把人大工作摆在重要位置,完善党领导人大工作的制度,定期听取人大常委会党组工作汇报,研究解决人大工作中的重大问题。要支持人大及其常委会依法行使职权、开展工作,指导和督促‘一府一委两院’自觉接受人大监督。”[20]这就将党领导人大制度的具体内涵进一步充实了。

(二)民主集中制的演进。人大制度一产生就与民主集中制建立起密切的关联。早在1945年,人大制度还没有正式建立的时候,毛泽东就指出:“新民主主义的政权组织,应该采取民主集中制,由各级人民代表大会决定大政方针,选举政府。它是民主的,又是集中的,就是说,在民主基础上的集中,在集中指导下的民主。只有这个制度,才能既表现广泛的民主,使各级人民代表大会有高度的权力,又能集中处理国事,使各级政府能集中地处理各级人民代表大会所委托的一切事务,并保障人民的一切必要的民主活动。”[21]所以,毛泽东同志早在构想人大制度的时候,就将民主集中制作为人大制度的根本组织原则了。作为政权组织原则的民主集中制,主要包括三个层面:作为国家机构组织原则的民主集中制,人民代表大会与其他国家机关关系中的民主集中制,国家政权体系中中央和地方关系中的民主集中制[22]。实际上,不仅如此,人大与人民的关系,全国人大与地方人大的关系,党与人大的关系,人大内部的关系等,也都体现了民主集中制[23]。此外,人大制度中的民主集中制,还体现在人民代表大会组织和运行中,包括人大代表的选举产生、人大会议的召开、党对人大的领导等都体现了民主集中制,甚至包括人大的立法、监督、人事任免、重大事项决定等等,也都体现了民主集中制。所以,民主集中制在人大制度建设的过程中,其制度空间得到了广泛拓展。

(三)集体领导制度的演进。集体领导制度,顾名思义,就是依靠一个集体实施领导行为的制度。具体而言,集体领导制度是“党领导革命和社会主义建设中建构的关于规约领导集体活动的制度、体制、机制、原则规范体系的总和”[24]。1927 年中共五大通过的《组织问题决议案》指出, “中央应该强毅地实行集体的领导,从中央省委以至部”,可以说,这是党内第一次正式提出了党的集体领导制度[25]。毛泽东同志对于集体领导制度的建立与发展做出了重要贡献,奠定了集体领导制度的基本框架。一是集体领导与个人分工负责相结合的制度。1948 年 9 月,他提出 “集体领导和个人负责,二者不可偏废”的论断[26],这为建立起“集体领导与个人分工负责相结合的制度”指明了具体方向。二是党委制是集体领导制度的一个重要实现形式。毛泽东指出,“党委制是保证集体领导、防止个人包办的党的重要制度”[27]。所以,党委制是集体领导制度的一个重要内容。三是“四个服从”制度是集体领导的原则性制度。“个人服从组织,少数服从多数,下级服从上级,全党服从中央”,这“四个服从”的原则是确保党中央集体领导制度得以实现的重要制度基础。党的集体领导制度拓展到人大系统,这些制度也是适用的。一方面党委对人大系统的领导既有集体领导,也有个人分工负责的问题,另一方面,在人大系统内部,人大机关的领导集体也会实行集体领导与个人分工负责。党委制在人大系统中,一方面党委会对人大系统实施领导,另一方面,人大系统内部也会成立人大常委会党组,其在人大系统内的领导地位也相当于党委的作用。“四个服从”的原则对人大系统内的党组织和党员也是一样适用的。这三个方面既涉及国家治理层面,也涉及执政方面和具体工作层面。在具体工作层面,从集体领导行为的方式上来看,集体领导制度还包括集体学习制度、集体调研制度、集体决策制度等[28]。

党的集体领导制度在新中国成立初期得到很好地贯彻和执行。但是1957年整风运动和1959年庐山会议之后,反右派斗争严重扩大化,使集体领导制度的实施出现了转折。直到“文化大革命”,这一时期,始终强调“一元化”领导,防止分散主义。这逐渐导致了各种权力集中于党,党政不分,甚至出现大包大揽的现象。党委的权力集中在书记特别是第一书记身上,造成少数人决定重大问题[29]。所以,有人认为,在一定意义上来说,“文化大革命”的发起就是一个破坏集体领导原则的结果。1966 年8月召开的八届十一中全会期间和会后,刘少奇、邓小平等中央领导人相继受到批判,“毛泽东的‘左’倾错误和个人领导实际上取代了党中央的集体领导”[30]。“文化大革命”严重破坏了已经建立起来的党的集体领导制度。在“大民主”的口号下,“踢开党委闹革命”,各级党政组织被冲垮,出现无政府状态,引起社会大动乱[31]。改革开放初期,邓小平发表了《党和国家领导制度的改革》的重要讲话,指出原有党和国家领导制度存在的主要弊端,强调要进行党和国家领导制度的重大改革。从十一届五中全会以后,党和国家领导制度的改革全面展开[32]。党的集体领导制度也逐步恢复正常并得到发展。1978年12月,十一届三中全会召开。在党的组织路线问题上,全会决定健全党的民主集中制,健全党规、党法,严肃党纪,规定少宣传个人;党内一律互称同志,领导人的个人意见,不要叫“指示”;一切不符合党的民主集中制和集体领导原则的做法应该坚决纠正,人人要遵守党的纪律等。1980年8月,中央政治局召开扩大会议,会上邓小平作了题为《党和国家领导制度的改革》的讲话。随后,建立了中央政治局常委向中央政治局、中央政治局向中央委员会定期报告工作的制度,适当增加中央全会每年召开的次数,使中央委员会更好地发挥集体决策作用,建立了中央政治局、政治局常委、中央书记处的工作规则和生活制度,使集体领导制度化,各地党组织相应建立和完善了有关议事规则、表决制度和生活制度,以保证集体领导的正确实施[33]。

此后,1994年,十四届四中全会决定提出,坚持和完善集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属方针政策性的大事、凡属全局性的问题、凡属重要干部的推荐、任免和奖惩,都要由中央和地方党委集体决定。重大问题的决定,要充分酝酿、协商和讨论,并按照少数服从多数的原则表决。2001年,十五届六中全会决定进一步明确指出,集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定是完善党委内部的议事和决策机制,是实行集体领导和个人分工负责相结合的重要程序和方法。2007年,党的十七大修改的党章指出,“民主集中制是民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合,”必须“严格实行民主集中制,健全集体领导与个人分工负责相结合的制度,反对和防止个人或少数人专断”。可见,改革开放后,作为民主集中制的一项重要内容,集体领导制度一直受到中央的高度重视,并努力确保其切实执行。

(四)党委制(党组制)的演进。党委制是委员会制的一种表现形式。中国共产党自成立之初就采取了委员会制的形式。1921年,中共一大党纲明确规定:“我党采取苏维埃的形式。”[34]1927年,人民军队诞生以后,党委制就拓展到军队里面,是党对军队领导的根本制度[35]。早在1948年,毛泽东就在《关于健全党委制》一文中对党委制的制度内涵做了集中概括,为新中国成立后的党委制实施指明了方向。他指出,“从中央局至地委,从前委至旅委以及军区(军分会或领导小组)、政府党组、民众团体党组、通讯社和报社党组,都必须建立健全党委会议制度,一切重要问题(当然不是无关紧要的小问题或者已经会议讨论解决只待执行的问题)均须交委员会讨论,由到会委员充分发表意见,作出明确决定,然后分别执行”[36]。1954年各级人大组建以后,全国人大于1956年1月成立机关党组。这标志着党委制(党组制)也在人大系统建立了起来。因为还没有成立全国人大常委会党组,所以,全国人大及其常委会都是通过全国人大机关党组向党中央报告工作。“文化大革命”开始不久,中共全国人民代表大会常务委员会机关党组被迫停止工作。1966年8月,由康生、徐冰、刘宁一、周荣鑫组成全国人大常委会机关领导小组,主持常委会机关工作。这一段时间,党委制(党组制)的运作缺了一条腿。直到1978年5月,中共中央设立全国人大常委会党组,以叶剑英为党组书记,吴德为党组副书记。同时,决定设置全国人大常委会办公厅党组。1979年2月,五届全国人大常委会第六次会议决定成立由80多人组成的全国人大常委会法制委员会(1983年改为法制工作委员会)。同年9月,中共中央决定成立全国人大常委会法制委员会党组。这时在全国人大系统,党组的规格提高了,层次也增加了。尤其是1979年7月1日,五届全国人大二次会议通过《关于修正中华人民共和国宪法若干规定的决议》和地方组织法规定,县和县以上的地方各级人大设立常委会。随后,地方人大常委会也纷纷成立党组。这意味着党委制(党组制)的制度体系延伸到地方人大系统。1982年,六届全国人大期间,中共中央继续在全国人大常委会分别设立机关党组和法制工作委员会两个党组,分别由秘书长、副秘书长和法工委主任、副主任组成,以加强对全国人大常委会机关和立法工作的领导。但是,在“党政分开”执政思路的影响下,1983年至1988年期间,全国人大常委会一级又取消了党组设置。1989年政治风波发生之后,党政分开的改革实践基本上停了下来。1989年8月,中共中央发出了《关于加强党的建设的通知》。七届全国人大后,全国人大常委会恢复设立党组,由委员长、副委员长和秘书长组成,党组书记由委员长担任。此后,人大常委会党组、人大机关党组以及办公厅党组和法工委党组等又重新恢复。直到今天,党委制(党组制)在人大系统自上而下广泛建立起来,为党领导人大系统提供了坚实的组织支撑。

(五)党管干部制度的演进。党管干部原则最早可以追溯到中共创建时期,是适应战争的需要创立的。早期党管干部制度主要是党员管理制度、组织制度和领导制度[37]。实际上,党管干部制度最早的文件记载是在新中国成立后的1951年第一次全国组织工作会议上,刘少奇在作报告时指出:“从原则上说,担负最重要职务的干部,应集中由中央管理,地方组织加以协助。担负次要职务的干部,由各中央局、分局和省委、区党委分别管理,下级组织加以协助。担任初级组织职务的干部(乡村和基层组织的干部)则由县委和市委管理。总之,从最初级到最高级的每一个干部,都要有一定的机关来管理,不应有任何一个干部而没有地方管理他的。”[38]随后在1953年的第二次全国组织工作会议上讨论并通过了《关于加强干部管理工作的决定》,决定逐步建立在中央及各级党委统一领导下,在中央及各级党委组织部统一管理下的分部分级管理干部的制度[39]。这是党管干部制度一个里程碑式的发展,标志着党管干部制度从明确的制度规则层面正式确立。党管干部制度经历过一段时期的发展,但是在反右扩大化和“文化大革命”中也受到了冲击。改革开放以后,党管干部制度又逐渐恢复和发展。1980 年 5 月,中组部《关于重新颁发〈中共中央管理的干部职务名称表〉的通知》,对党管干部原则作了新表述:“一切干部都是党的干部,都应根据他们担任的职务,分别由中央和各部门的党委、党组或所在单位的党组织负责管理。对干部的任免、提拔、调动、审查和干部问题的处理,都必须由党委集体讨论决定,并按照干部管理权限,由主管的党组织批准,不能由任何个人专断。”[40]这就将党管干部制度的作用范围和环节进一步作出了拓展和界定。毫无疑问,新时代伴随党的全面领导,党管干部原则会得到进一步加强。“贯彻落实党管干部原则,是党的组织领导的重要体现,是实现党的思想领导和政治领导的组织保证。”[41]

(六)请示报告制度的演进。请示报告制度自中国共产党建立之初就有了雏形。一开始是只有报告制。1921 年党的一大通过的《中国共产党第一个决议》中指出,党中央委员会应每月向第三国际报告工作[42]。所以,报告制最早的实施对象是第三国际。这体现了共产国际早期对中国共产党巨大的影响力。1922 年二大党章规定:“地方执行委员会开除党员后,必须报告其理由于中央及区执行委员会。”[43]这是党内请示报告制度最早的适用事项。后来在革命战争中,请示报告制度逐渐在党内和军队内部普遍建立起来。1948 年1月,毛泽东起草并作出《中共中央关于建立请示报告制度的指示》,对请示报告的“主体和报告内容、报告形式进行了明确的规范”,这标志着请示报告制度开始正式形成制度化规范,在请示报告制度的发展史上具有里程碑的意义[44]。1948 年 9 月中共中央政治局扩大会议审议通过了《中共中央关于各中央局、分局、军区、军委分会及前委会向中央请示报告制度的决议》,具体规定区党委、省委、军党委以至县委和师(旅)团向上级请示与报告的制度,这标志着请示报告制度在全党全军的最终确立[45]。1953 年 3 月,中央通过《关于加强中央人民政府系统各部门向中央请示报告制度及加强中央对于政府工作领导的决定》(草案),标志着请示报告制度在政权机关里面广泛建立。当一届人大组建完成以后,请示报告制度也延伸到人大系统当中。1956年 ,党的八大通过的党章明确规定:“党的下级组织必须定期向上级组织报告工作。下级组织的工作中应当由上级组织决定的问题,必须及时向上级请求指示。”这表明,新中国成立后的第一个党章中对请示报告制度予以明确,这再次强化了请示报告制度在党的领导制度中的重要地位。和其他党的领导制度一样,请示报告制度也一度受到了冲击,在改革开放以后,也得到了恢复与强化。1988 年,中央印发《关于建立健全报告制度的通知》,这是改革开放以来首次着手建立健全党内报告制度[46]。此后,请示报告制度得到进一步的强化。党的十八大以来,请示报告制度在党法党规中得到进一步的规定和体现。2016 年党的十八届六中全会通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,2017 年中办、国办印发《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》,2018 年新修订的《中国共产党纪律处分条例》等,都对请示报告制度的适用作出了进一步的规定。2019 年中共中央政治局会议审议通过了《中国共产党重大事项请示报告条例》,要求该请示报告的必须请示报告。请示报告制度已上升为“条例”,标志着这一制度在我国法治体系中的地位进一步提高。从人大工作的角度来说,请示报告制度一个重要的进展就是广泛建立起各级人大常委会党组向同级党委报告的制度。有研究团队对这种请示报告制度的实施情况进行了调研。调研表明,这种请示报告制度的实施效果良好,实施的范围涉及的事项覆盖面广,包括“立法工作,监督工作,重大事项决定,代表工作,换届选举、机构设置及人事工作,年度工作报告和专题报告,日常重要事项等”,请示报告工作形式多样,甚至有些地方还出台了专门的请示报告制度[47]。这表明,请示报告制度在人大系统中实现了纵深发展。

(七)党委人大工作会议制度的演进。相较而言,党委人大工作会议制度是相对较晚产生的一项制度,是各级党委领导人大工作的重要载体。党委人大工作会议最早可以追溯到1984年9月重庆市召开的第一次市委人大工作会议。随后,1986年、1990年、1994年四川省重庆市委分别召开第二次、第三次、第四次党委人大工作会议。1998年重庆直辖后,当年7月首次召开了重庆市委人大工作会议,后于2003年、2009年、2013年、2018年、2022年前后共召开了六次市委人大工作会议。重庆市委人大工作会议已经形成了惯例,具备了实践性的制度特征。党委人大工作会议逐渐实现了横向拓展与纵向发展,最终覆盖了全国各地政权机关。2021年中央人大工作会议后,党中央印发的《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》明确规定,省、自治区、直辖市党委每届至少召开一次人大工作会议。这就从全国层面对省一级党委人大工作会议召开的时间和频率作出了相对明确的规定,标志着这方面的制度在全国范围内正式确立。

四、小结与启示

(一)党领导人大的制度体系逐渐健全。随着时间的推移,党领导人大的制度体系越来越丰富化多元化。有研究者提出,党的全面领导制度可以分为国家治理、党的执政、具体工作三个层面。国家治理层面的党的全面领导制度包括“政治建设制度体系、依法治国制度体系、依法行政制度体系、经济建设制度体系、文化建设制度体系、社会建设制度体系、生态文明建设制度体系、党的绝对领导制度、外交工作制度、国家监督制度体系等。”执政层面的党的全面领导制度包括六个方面:“一是不忘初心、牢记使命制度;二是党中央集中统一领导制度;三是具体工作层面的党的全面领导制度;四是为人民执政靠人民执政制度;五是提高党执政能力和领导水平制度;六是全面从严治党制度”。而具体工作层面的党的全面领导制度主要包括“完善党在各种组织中发挥领导作用的制度、完善党领导各项事业的具体制度、完善党领导党和国家所有机构履职全过程的制度等”[48]。这是对党的全面领导制度的制度结构的一次探索性归纳概括。它表明,党的全面领导制度已经逐渐形成了制度体系。而党领导人大的制度是这一体系的重要内容,从国家治理、党的执政、具体工作三个层面,党领导人大制度也都逐渐得到健全和发展。从国家治理层面来看,党领导人大制度属于政治建设制度体系和党的绝对领导制度体系。从执政层面来看,六个方面的制度在党领导人大制度方面都有体现和发展。从具体工作层面来看,党领导人大制度也有所涵盖。所以,总体上来说,党领导人大制度的内容已经逐渐丰富化,层次已经多元化。这从上文中的论述也可以得到体现。

(二)党领导人大的制度体系是开放的。从党领导人大制度体系的实践演进也可以看出,党领导人大的制度体系是开放的,是逐渐发展完善的,不是封闭僵化一成不变的。从党的领导制度到党委制、党组制,从请示报告制到党管干部制度、党委人大工作会议制度等,这些制度的逐步发展与完善,都体现了这一制度体系的开放性。从党的领导制度到党的全面领导制度是一次重要发展,从全国人大机关党组到全国人大常委会党组也是一次重要的制度演进。党管干部制度的范围也在不断发展变化,请示报告制的内容与运行机制也在不断健全完善。这些都表明,党领导人大的制度体系是开放性的,将来还会随着制度实践的发展而不断健全完善。

(三)党领导人大制度的构建是嵌入式的。从党领导人大制度体系当中的各项制度来看,它们大都产生于人大制度正式建立之前。人大制度还没有在全国范围内正式建立之前,这些制度已经存在了,它们都是党的领导制度的重要组成部分。当1954年人大制度在全国范围内正式建立之后,党的领导制度体系也全方位向人大制度体系渗透。1954年之前,党对国家、军队和社会的领导制度已经广泛建立了。当全国人大正式建立以后,这种领导也拓展到了人大系统。当然,严格说来,人大系统的建立也是在党领导下完成的。党委制、党组制、请示报告制、民主集中制等也都是在全国人大正式建立之前就已经存在。所以,党这些制度体系拓展到人大系统之后,这体现了党的领导制度体系从外部向人大系统内部的渗透和嵌入,体现了一种嵌入性。当然,并不是说所有的制度都是如此。党委人大工作会议制度是在地方人大常委会建立之后逐步演进而来的,它体现了一种互动性和内生性。

(四)党领导人大制度体系的变迁反映了中国政治发展的进程。毫无疑问,党领导人大制度体系的变迁是在现代中国政治演进的过程中实现的,从一定意义上来说,可以透视现代中国政治发展的进程。党领导人大制度体系初步建立的第一个十年,也是中国政治发展较为平顺的时期。当中国政治发展遭遇挫折的时候,党领导人大的制度体系也同样遭受了挫折。改革开放以后,中国政治发展重新步入正轨,党领导人大的制度体系也步入发展的快车道,逐步得到健全和完善。

注释

①课题组问卷调查时间为2022年5-7月。问卷调查采用非概率抽样的方式,通过问卷星发放问卷,共回收有效问卷575份。

②制度的要素包括规则、对象、理念和载体,也是在狭义上理解制度结构(参见辛鸣《制度论:关于制度哲学的理论建构》,人民出版社2005年版,第85-93页),实际上谈的是一项制度的构成要素。这里的制度要素是指构成制度结构的各项制度或规则。

参考文献

[1]杨彬彬.党的全面领导制度:概念、特点与实现机制[J].党的建设,2020(7):75-80.

[2][3]邹庆国.中国共产党地方党委制的组织形态与运行机制研究[D].中共中央党校博士论文,2008.

[4][5]丁远朋.中国共产党党组制度的变迁逻辑及价值分析[J].党政干部学刊,2016(11):32.

[6]李景治.坚持党管干部原则与人大制度的改革创新[J].学习论坛,2016(3).

[7]王懂棋.党管干部视角下的制度变迁[J].贵州社会科学,2020(8):26.

[8][9]坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进新时代人大工作——全国人大常委会办公厅负责人就《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度 加强和改进人大工作的意见》答记者问[OL].(2021-12-27)中国人大网:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/8363addc017240ad9e2089c33684c6e9.shtml.

[10]王铭.论请示、报告与请示报告[J].湖北档案,1987(6).

[11][45][46]陈金龙,肖志伟.中国共产党建党百年请示报告制度的历史进程和基本经验[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2021(3):2.

[12][23]陈家刚.现代中国民主制度的建构与运行:一届全国人大研究[M].广州:广东人民出版社,2010:95-110,102-107.

[13]韩大元.1954年宪法与新中国宪政[M].长沙:湖南人民出版社,2004:665-666.

[14]郭定平.政党与政府[M].杭州:浙江人民出版社,1998:60.

[15]戴辉礼.党委制优势形成的历史逻辑与内在机理论析[J].学习论坛,2020(9).

[16]温瑞茂.解放战争时期我军请示报告制度述略[J].军事历史,2000(6):54;廖胜平,林凤鸣.解放战争时期中共请示报告制度的建立及其现实价值[J].广西师范大学学报,2007(1):10.

[17]林学启.党管干部90年:模式演变与价值追求[J].理论学刊,2011(4):44.

[18]习近平著作选读:第二卷[M].北京:人民出版社,2023:17.

[19]栗战书在纪念地方人大设立常委会40周年座谈会上的讲话[OL].(2019-08-21)人大新闻网:http://npc.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0821/c14576-31309279.html.

[20]习近平谈治国理政:第4卷[M].北京:外文出版社,2022:256.

[21]毛泽东选集第3卷[M]:北京:人民出版社,1991:1057.

[22]席文启.人民代表大会制度中的民主集中制原则[J].新视野,2021(1):40-45.

[24]贺全胜.毛泽东集体领导制度思想及其当代意义[J].毛泽东思想研究,2018(2):6.

[25]蒯正明.中国共产党集体领导制度建设的历史演进与现实启示[J].理论学刊2012(10):27.

[26][27][36]毛泽东选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1991:1341,1340,1340-1341.

[28]琚晓庆,崔亚威.毛泽东对确立党的集体领导制度贡献研究[J].世纪桥,2017(8).

[29][32]王银生.邓小平对党的领导制度的历史判断及党的领导方式的探索和发展[J].四川行政学院学报,2004(5):60-61.

[30]陈位志.1949年—1976年党的领导体制的历史考察和现实启示[D].湘潭大学硕士学位论文,2006:26.

[31]李诸平.建国以来党和国家领导制度的历史考察[J].攀登,2006(6):62-63.

[33]杨留记、袁俊宏.党的集体领导制度的形成与发展[J].南京政治学院学报,1991(4):14.

[34]中国共产党历次党章汇编(1921—2002)[M].北京:中国方正出版社,2006:46.

[35]公方彬,蔡志强.我军党委制的历史考察及启示[J].军事历史研究,1991(3).

[37]王义娜,田群.建党九十年来党管干部原则的发展演变[J].山东档案,2011(3):67.

[38]刘少奇.在中国共产党第一次全国组织工作会议上的报告[R].刘少奇年谱[M].北京:中央文献出版社,1996:99.

[39]孔圣根.对坚持党管干部原则的理论探讨[J].组织人事学研究,2001(3):37.

[40]钱再见.公务员制度创新与实施[M].广州:广东人民出版社,2003:9.

[41]陈志发.党管干部:新中国 70 年的实践历程与经验启示[J].阅江学刊,2019(5):10.

[42]中共中央文献研究室中央档案馆编.建党以来重要文献选编(1921-1949):第一册[M].北京:中央文献出版社,2011:6。

[43]中国共产党历次党章汇编(1921—2017)[M].北京:中国方正出版社,2019:68—69.

[44]梁慧敏.中国共产党请示报告制度研究——基于党的全面领导制度角度[D].中央党校(国家行政学院)硕士生论文,2020:18.

[47]吴艺新,林斌.关于人大常委会党组向同级党委请示报告工作的调研与思考[J].人民政坛,2019(4):30.

[48]李志平,张阿樱.党的全面领导制度的三层涵义及其结构内容[J].民主与科学,2020(2):35.

作者简介:陈家刚,广东行政职业学院(广东青年职业学院)院长、教授,主要研究方向:人大制度、行政改革、执政方式。

来源:《人大研究》杂志

甘公网安备 62010002000599号

甘公网安备 62010002000599号