【人大研究杂志】人大透明度评估报告(2024)──基于人大常委会网站的考察

稿件来源:《人大研究》杂志 发布时间:2025-05-14 10:52:58

内容摘要:2024年,中国社会科学院法学研究所国家法治指数创新工程项目组对全国人大常委会、31家省级人大常委会门户网站进行了评估。评估整体表现依然不俗,数字人大建设已渐入佳境,财政预算投入略有增长。此外,在人大立法公开、监督公开、代表公开等方面有诸多亮点值得关注。同时,人大透明度建设依然存在思路不清、规则不明、公开混乱等诸多问题。未来,各级人大常委会应当准确把握时代之需、发展之需,以公开为抓手,以人民为中心,为中国式现代化奠定制度基础、为中华民族伟大复兴贡献人大力量。

关键词:人大透明度;全过程人民民主;人民代表大会制度

习近平总书记指出:“要围绕发展全过程人民民主,坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,为实现新时代新征程党和人民的奋斗目标提供坚实制度保障。”2024年是人民代表大会制度建立70周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。各级人大及其常委会在本年度以公开为抓手,在人大立法、人大监督、人大代表等方面持续发力,不断创新和发展全过程人民民主的形式和内容。

一、评估指标体系和结果

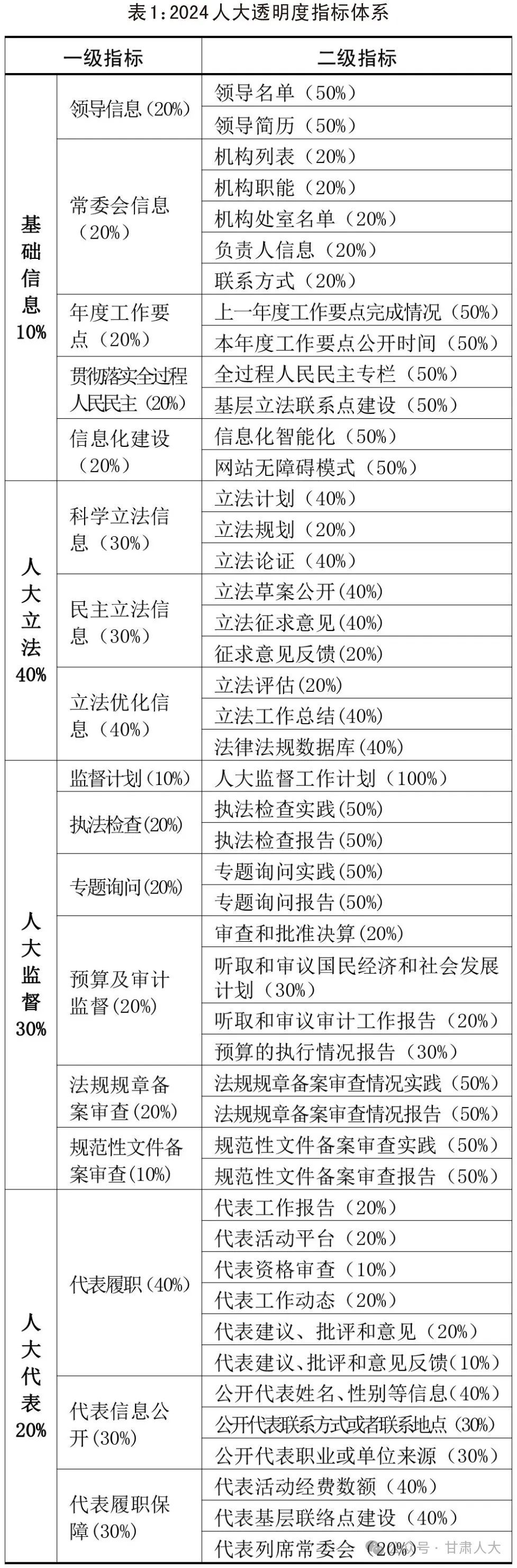

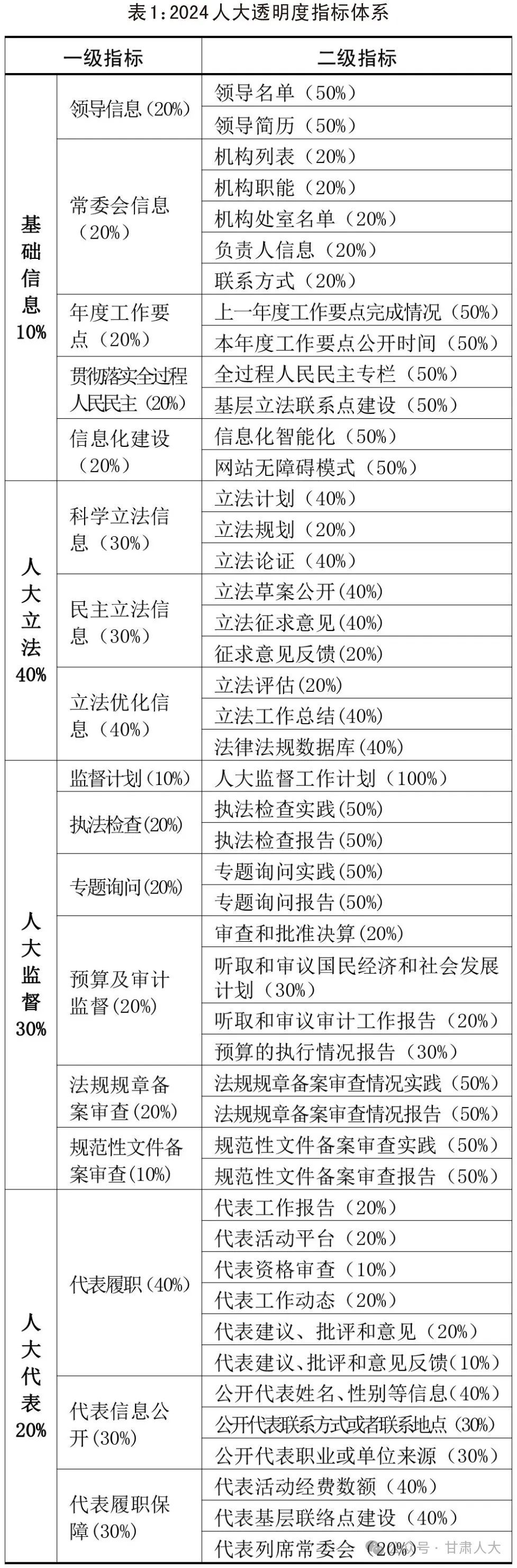

2024年度人大透明度评估依然是四大板块,分别是基础信息、人大立法、人大监督、人大代表。同时,根据党中央最新文件和人大工作的最新要求,动态调整了个别指标(详见表1)。

在基础信息方面,增加了对数字人大的考察。数字人大建设是数字中国的重要组成部分,是中国式现代化的重要助力。人大的立法、监督、决定、代表以及其他工作一旦插上信息化翅膀,在大数据、云计算、人工智能等工具的辅助下,立法将更加符合中国国情,监督将更加合理及时,重大决策将更加科学民主,人大整体工作将会产生质的飞跃。故本次评估增加了人大信息化、智能化的考察。具体而言,体现在增加了门户网站无障碍模式、人大信息化平台等指标。在人大监督方面,增加了对人大监督计划的评估。人大监督是党和国家监督体系中的重要组成部分,是代表国家和人民进行监督,是国家最高层次的监督,是具有法律效力的监督。而人大监督计划的制订和公开则是增强监督针对性、有效性的重要方法,是增加监督透明度和公众参与度的有效途径。在人大代表方面,增加对代表实质性履职的观察。人大代表实质履职,有助于提升人大的权威和公信,有利于充分发挥人大代表作用,有益于践行全过程人民民主。对于代表实质性履职的观察,主要集中在人大代表工作报告、代表资格审查以及代表活动平台三个指标。

本次评估考察期间为2024年1月至12月,评估过程以门户网站为主,兼顾微信、微博、移动客户端。根据四个板块的数据监测和评估,形成了全国人大常委会及31家省级人大常委会的总体测评结果(详见表2)。

总体而言,本次人大透明度评估结果有如下特点:

首先,评估整体表现依然不俗。从均分来看,2023年度均分为62.03,2024年度均分为56.80,评估成绩较去年有所下降;从最高分来看,表现最为优异的全国人大常委会在指标达标率上不如去年;从第一方阵数量看,评估后被纳入第一方阵的数量相比去年有所下降,由18家变成了13家。之所以出现上述情况,在于本年度的考核有大量新增指标,很多指标的设置源自于党中央最新要求以及人大工作的最新动态,从中央到地方仍然在逐步适应,很多要求还没有落实到位。此外,在考核难度上,逐步从形式考察转向了实质考察,从静态考察转向了动态考察,故难度有较多提升。即便在这种情况下,被评估对象依然表现不俗,有诸如全过程人民民主、协同立法、数字人大等亮点值得关注。

其次,数字人大建设渐入佳境。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。数字人大是数字中国在人大工作中的体现,评估发现,全国数字人大建设已经渐入佳境。一方面,全国涌现了一批移动应用,诸如全国人大、河南人大、西藏人大、新疆人大、湖南智慧人大、山东人大、江苏人大等一系列APP上线,为人大工作提质增效的同时,让人民群众更好地了解人大、接近人大,及时参与人大各项活动。另一方面,生成式人工智能初步崭露头角,北京市人大常委会、重庆市人大常委会等部分被评估对象设置了智能问答,引入了生成式人工智能,更好地回答人民群众之问,解决人民群众之需。

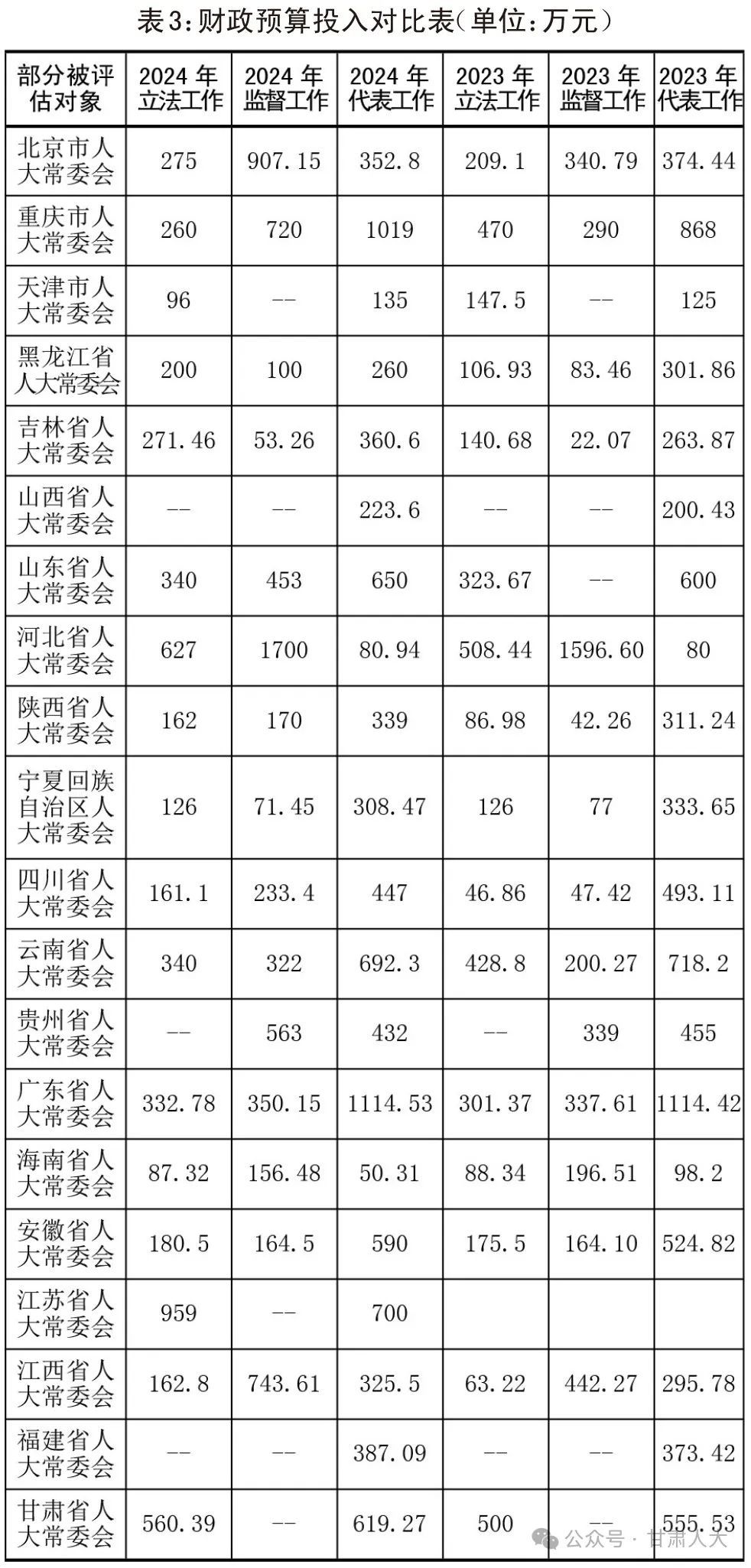

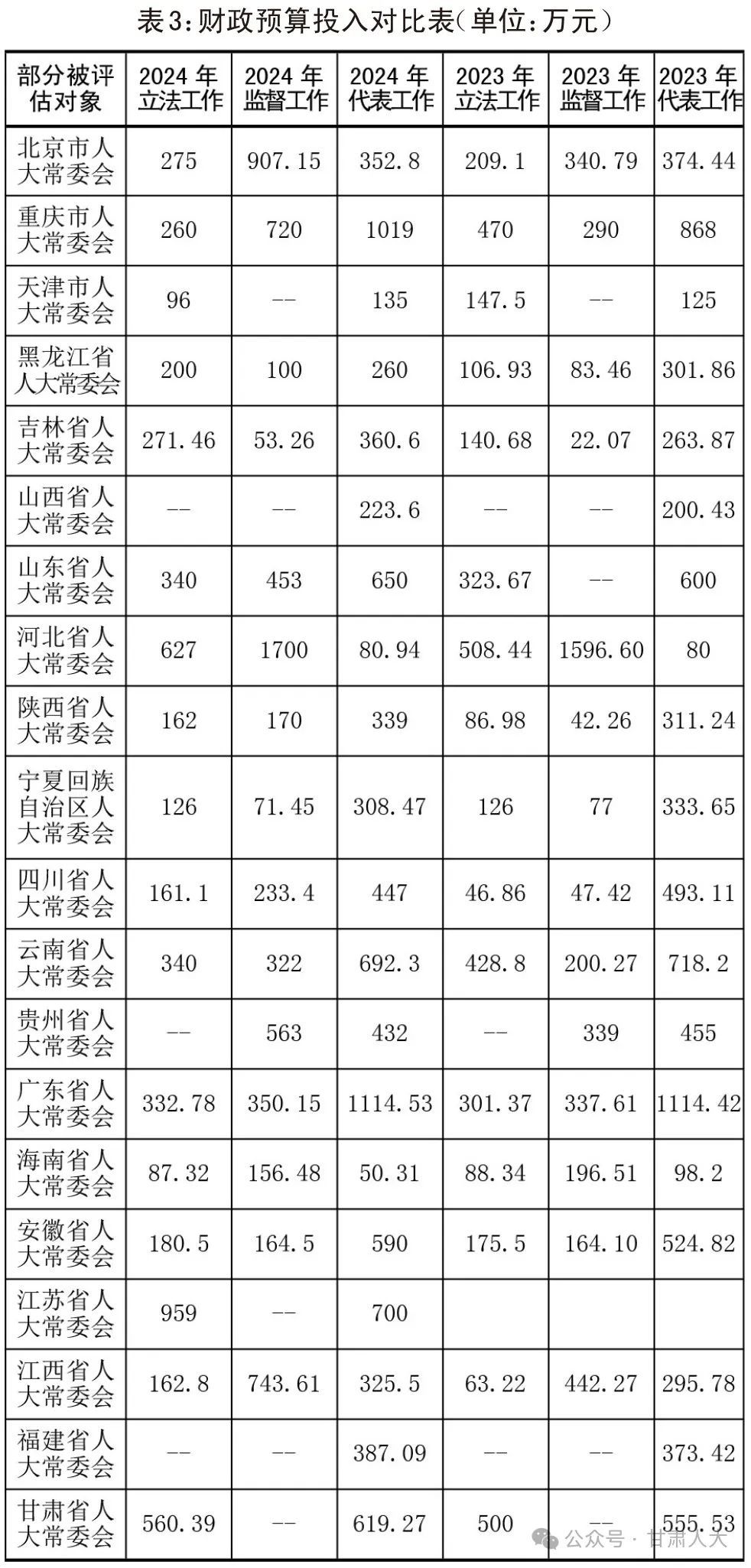

最后,财政预算投入略有增长。财政预算公开是人民当家作主的重要体现,是提升监督实效的前提基础,是增强财政透明度的重要途径。本次评估发现,20家被评估对象公开了本年度财政预算,占比68.75%,且从财政预算的对比来看,2024年财政预算相比2023年略有增长(详见表3) 。财政预算的增加,使得立法工作者能够更加深入地开展调研论证,广泛的听取社会各界的声音和意见,确保每一部立法都能够符合人民群众实际利益;财政预算的增加,使得监督工作注入了强大的活力,极大拓展了监督工作的广度和深度;财政预算的增加,使得代表可以获得更多的资源支持,更好地开展走访调研,深入了解人民群众的诉求和期望,更好地履行代表职责。

二、人大透明度砥砺前行

(一)基础信息可圈可点

首先,公开基层立法联系点。基层立法联系点是立法机关与人民群众之间的重要桥梁,是吸纳民意、汇聚民智、反映民情的重要渠道,是践行全过程人民民主的重要载体。评估发现,甘肃省人大常委会、北京市人大常委会、山东省人大常委会等5家被评估对象公开了基层立法联系点的地址、电话以及其他联系方式,方便人民群众前往立法联系点了解最新立法动态,反映自身诉求。

其次,无障碍模式逐步推广。《无障碍环境建设法》规定:“利用财政资金建立的互联网网站、服务平台、移动互联网应用程序,应当逐步符合无障碍网站设计标准和国家信息无障碍标准。”评估发现,包括全国人大常委会、广东省人大常委会、山西省人大常委会、上海市人大常委会等在内的多家被评估对象设置了无障碍模式,帮助盲人了解人大基本信息,参与人大立法、人大监督,知晓人大代表工作状况。

最后,公开年度工作要点。年度工作要点的制定和公开,能够明确工作方向和重点,可以增强人民群众监督实效,推动政策落实,提升人大工作质量。评估发现,包括全国人大常委会、北京市人大常委会、重庆市人大常委会、甘肃省人大常委会等在内的9家被评估对象主动公开了年度工作要点,占比28.125%。其中,全国人大常委会连续四年及时公开年度工作要点,为地方人大常委会年度工作要点提供了模板和借鉴。此外,包括重庆市人大常委会、辽宁省人大常委会、青海省人大常委会等在内的7家被评估对象公开了上一年度工作要点完成情况,对年度工作要点进行了总结,占比21.875%。

(二)人大立法亮点纷呈

首先,区域协同立法循序渐进。区域协同立法对于解决跨区域治理难题、推动区域高质量一体化发展、完善中国特色社会主义法治体系具有重要意义。评估发现,京津冀、长三角、珠三角、川渝双城均有大量的区域协同立法之尝试,部分省级人大常委会门户网站甚至开设了专门的协同立法专栏和窗口,并在2024年推出了协同立法的地方性法规。例如,北京市人大常委会、天津市人大常委会、河北省人大常委会2024年在社会保障领域分别制定了《北京市推进京津冀社会保障卡一卡通规定》《天津市推进京津冀社会保障卡一卡通规定》《河北省推进京津冀社会保障卡一卡通规定》。

其次,利用外脑提高立法质量。评估发现,32家被评估对象在立法过程中均有理论专家和实务专家的参与,占比100%。此外,部分被评估对象借助外脑就立法内容展开论证,以进一步提高立法质量。例如,上海市人大常委会借助上海市立法学研究会对多个立法草案进行了深入的论证和讨论。再如,江苏省成立人大工作理论研究会,每年召开专题会,研究人大立法过程中的重大理论和实践问题。

最后,集中公开所有规范体系。党的二十届三中全会提出:“建设全国统一的法律法规和规范性文件信息平台”。评估发现,黑龙江省人大常委会、重庆市人大常委会、河南省人大常委会、湖南省人大常委会等多个平台法规数据库整合政府、监委、法院、检察院的规章、解释以及规范性文件集中公开,为建设全国统一的法律法规和规范性文件信息平台提供了经验,为人民群众找法寻规提供了方便,为法学学者开展学术研究提供了资料。

(三)人大监督抓铁有痕

首先,执法检查公开保持良好水平。人大执法检查有利于维护宪法法律权威,有助于促进法律法规贯彻实施,有益于增强社会法律意识和观念。评估发现,32家被评估对象均开展了执法检查活动,占比100%,其中有20家被评估对象公开了执法检查报告,占比62.5%,比2023年增加了1家。

其次,专题询问公开数量突飞猛进。专题询问是人大监督的重要形式,是解决热点、难点问题的有效途径。开展专题询问有助于强化人大监督职能,有利于促进社会和谐,有益于推动政府及其部门依法行政。评估发现,有14家被评估对象公开了专题询问报告,占比43.75%,比2023年的4家增加了10家。

最后,备案审查报告公开数量有所增加。党的二十大报告明确提出:“完善和加强备案审查制度。”备案审查报告的公开能够激发公民参与备案审查工作的积极性,能够强化备案审查的宣传解读。评估发现,有16家被评估对象公开了备案审查报告,占比50%,比2023年的14家增加了2家。

(四)代表工作日拱一卒

首先,保障人民群众参与常委会会议。评估发现,包括全国人大常委会、北京市人大常委会、上海市人大常委会、内蒙古自治区人大常委会在内的5家被评估对象主动邀请普通群众参与人大常委会会议。有的被评估对象将其作为固定的制度,并在网上开设预约窗口。例如,上海市人大常委会定期发布公民旁听常委会会议的公告,公民在网上预约申请后就有机会旁听常委会会议。

其次,利用代表联络站收集社情民意。人大代表联络站是连接人大代表与人民群众的重要桥梁,是促进人民群众民主参与的重要途径,是吸收民情民意民智的重要渠道。评估发现,部分评估对象利用人大代表联络站收集社情民意、宣传政策法规,为政府决策提供参考和借鉴。例如,贵州人大代表联络站通过定期接待、走访调研等方式,广泛听取和吸收群众的意见和建议,及时反映社会热点和难点问题,并在网上公开社情民意的数量,以接受社会监督(详见表4)。

最后,公开人大代表议案建议。公开人大代表议案建议能够有效提高代表议案建议的质量,规范代表履职行为,增强人民群众对人大代表的信任。评估发现,有25家被评估对象公开了代表议案建议,占比78.125%。其中,福建省人大常委会不仅公开了本级代表议案、建议,而且将市一级、县一级人大代表议案、建议一并公开;山东省人大常委会将代表联系信息、代表意见建议等相关内容整合打包公开。

三、人大透明度存在的问题

(一)人大公开缺乏细则指引

当下无论是人大立法公开,还是人大监督公开,抑或是人大代表公开,虽然有立法法、监督法、代表法等法律依据,但在具体操作细节上,由于缺少细则指引,导致人大常委会不知道哪些内容应该公开,应该公开到什么程度,应该以什么形式公开,应该何时公开。例如,立法法第六十二条规定:“法律签署公布后,法律文本以及法律草案的说明、审议结果报告等,应当及时在全国人民代表大会常务委员会公报和中国人大网以及在全国范围内发行的报纸上刊载。”此处及时应当如何理解?是一个月、两个月?还是一年、两年?再如,监督法第七条规定:“各级人民代表大会常务委员会行使监督职权的情况,向社会公开。”这里行使监督职权的范围是什么?执法检查、专题询问、备案审查等内容应该何时公开?现行的法律仅仅设定了应当公开的框架,后续需要更具体的细则予以落地。目前,由于缺少硬性指引,部分被评估对象的预算监督内容公开还停留在2017—2018年;部分地方人大常委会大量公开全国人大的内容,而自己应该及时公开的内容却一笔带过;部分被评估对象没有完整公开常委会公报,连续公开多年的立法计划以及立法规划。

(二)征求意见缺少红线意识

立法法对于征求意见时间有明确规定,“一般不少于三十日”,地方人大在制定立法条例时也对征求意见时间作出具体的限定。其目的是让更多的人民群众有时间、有机会了解法律法规草案的内容,并结合自身的理解提出意见和建议。即便立法法和地方立法条例对此作出规定,依然有部分被评估对象缺少红线意识,不遵守立法征求意见的时间规定,缩短征求意见时间(详见表5)。

(三)个人邮箱存在安全隐患

在网站中公开联络方式和联络渠道有助于搭建人民群众同人大常委会的沟通桥梁,是践行全过程人民民主的有益尝试。但评估发现,部分被评估对象公开的联络方式是私人邮箱或QQ邮箱。作为面向大众的免费电子邮箱,其安全保障主要是基于常规的网络安全措施,随时有可能被盗号或遭受黑客攻击。人大常委会使用免费私人电子邮箱,一旦账号出现安全问题,则导致留言或意见信息被篡改、伪造甚至是泄露。此外,人大常委会同人民群众沟通和互动是一项极为严肃的工作,需要遵循特定的规范和程序,人大常委会使用私人电子邮箱很难体现其认真的态度,会对人大常委会的权威和公信力造成不良影响。

四、人大透明度的展望与建议

党的二十届三中全会指出:“发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。”人大透明度是贯彻落实全过程人民民主的基础,是人民群众了解人大常委会日常工作的前提。没有人大公开,则人民对人大的关注将逐渐淡漠;缺少人大透明,则群众同人大将渐行渐远。未来,各级人大常委会应当准确把握时代之需、发展之需,以公开为抓手,以人民为中心,为中国式现代化奠定制度基础、为中华民族伟大复兴贡献人大力量。

(一)树立人大公开的价值理念

人大常委会要牢固树立“以人民为中心”的公开理念,公开不仅仅是为了满足法律法规之规定,也不是为了宣传人大日常工作之艰辛,而是切切实实为人民群众提供便利,满足人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。从这个角度出发,未来各级人大常委会要时刻站稳人民立场推动公开工作。这就要求,一方面各级人大常委会要积极回应人民群众的关切和诉求,对于人民群众通过各种渠道提出的问题和建议,要及时进行整理、分析和反馈,做到事事有回音,件件有着落。另一方面,各级人大常委会要加强与人民群众的互动交流,广泛征求人民群众对人大工作的意见和建议,让人民群众真正参与到人大工作中来,使人大工作更好地反映人民意愿、维护人民利益。只有这样,才能不断提升人大工作的公开度和透明度,增强人民群众对人大工作的信任和支持,为推进社会主义民主法治建设夯实基础。

(二)完善人大公开的顶层设计

全国人大常委会应抓紧研究人大公开的理论与实践,从各级人大常委会公开现状出发,分析人大公开领域现存的主要问题,解决人大公开领域的主要矛盾,明确人大公开领域的主要目标。对此,建议全国人大常委会制定人大常委会公开规则,编制人大常委会公开手册,发布人大常委会年度公开要点,启动人大常委会年度公开评估,开展人大常委会公开培训。对于公开的规则、手册、要点而言,要明确哪些能公开、哪些不能公开、哪些应当即刻公开、哪些需要审核后公开。对于公开的评估而言,应当及时总结先进的经验,发现暂时存在的问题,并提出切实可行的整改方案。对于公开的培训而言,要培育各级人大常委会工作人员的公开思维,培养公开的习惯,灌输公开的理念,教导公开的程序。唯有通过上述一系列举措,方能推动人大透明度向纵深迈进。

(三)人大公开线上线下相结合

当下人大公开主要集中在门户网站、微信、微博、APP等平台,部分人大常委会开辟了抖音、快手账号。然而,人大公开不应局限在某个特定线上平台,而应该线上线下相结合。正所谓人大公开工作应当“润物无声”,融入人民群众的日常生活;人大公开工作应当“成风化人”,塑造人民群众的行为习惯。在线上,各级人大常委会应当根据平台特点,发布与平台用户群体相一致的信息,增加信息的传播速度和广度;在线下,各级人大常委会应当以立法联系点、人大代表联络站为基础,广泛地汇聚民智、吸收民意。此外,建议基层立法联系点、人大代表联络站等信息和百度地图、高德地图、腾讯地图等地图软件结合,在地图中公开附近的联系点和联络站,方便人民群众通过地图软件迅速寻找周边的站点,让人民群众可以上门提出意见和建议。同时,建议将立法联系点、代表联络站的相关信息推送至美团、大众点评、58同城等民众生活平台,允许人民群众对立法联系点、代表联络站进行评价和打分。

来源:《人大研究》杂志

作者:刘雁鹏(中国社会科学院法学研究所助理研究员)

关键词:人大透明度;全过程人民民主;人民代表大会制度

习近平总书记指出:“要围绕发展全过程人民民主,坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,为实现新时代新征程党和人民的奋斗目标提供坚实制度保障。”2024年是人民代表大会制度建立70周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。各级人大及其常委会在本年度以公开为抓手,在人大立法、人大监督、人大代表等方面持续发力,不断创新和发展全过程人民民主的形式和内容。

一、评估指标体系和结果

2024年度人大透明度评估依然是四大板块,分别是基础信息、人大立法、人大监督、人大代表。同时,根据党中央最新文件和人大工作的最新要求,动态调整了个别指标(详见表1)。

在基础信息方面,增加了对数字人大的考察。数字人大建设是数字中国的重要组成部分,是中国式现代化的重要助力。人大的立法、监督、决定、代表以及其他工作一旦插上信息化翅膀,在大数据、云计算、人工智能等工具的辅助下,立法将更加符合中国国情,监督将更加合理及时,重大决策将更加科学民主,人大整体工作将会产生质的飞跃。故本次评估增加了人大信息化、智能化的考察。具体而言,体现在增加了门户网站无障碍模式、人大信息化平台等指标。在人大监督方面,增加了对人大监督计划的评估。人大监督是党和国家监督体系中的重要组成部分,是代表国家和人民进行监督,是国家最高层次的监督,是具有法律效力的监督。而人大监督计划的制订和公开则是增强监督针对性、有效性的重要方法,是增加监督透明度和公众参与度的有效途径。在人大代表方面,增加对代表实质性履职的观察。人大代表实质履职,有助于提升人大的权威和公信,有利于充分发挥人大代表作用,有益于践行全过程人民民主。对于代表实质性履职的观察,主要集中在人大代表工作报告、代表资格审查以及代表活动平台三个指标。

本次评估考察期间为2024年1月至12月,评估过程以门户网站为主,兼顾微信、微博、移动客户端。根据四个板块的数据监测和评估,形成了全国人大常委会及31家省级人大常委会的总体测评结果(详见表2)。

总体而言,本次人大透明度评估结果有如下特点:

首先,评估整体表现依然不俗。从均分来看,2023年度均分为62.03,2024年度均分为56.80,评估成绩较去年有所下降;从最高分来看,表现最为优异的全国人大常委会在指标达标率上不如去年;从第一方阵数量看,评估后被纳入第一方阵的数量相比去年有所下降,由18家变成了13家。之所以出现上述情况,在于本年度的考核有大量新增指标,很多指标的设置源自于党中央最新要求以及人大工作的最新动态,从中央到地方仍然在逐步适应,很多要求还没有落实到位。此外,在考核难度上,逐步从形式考察转向了实质考察,从静态考察转向了动态考察,故难度有较多提升。即便在这种情况下,被评估对象依然表现不俗,有诸如全过程人民民主、协同立法、数字人大等亮点值得关注。

其次,数字人大建设渐入佳境。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。数字人大是数字中国在人大工作中的体现,评估发现,全国数字人大建设已经渐入佳境。一方面,全国涌现了一批移动应用,诸如全国人大、河南人大、西藏人大、新疆人大、湖南智慧人大、山东人大、江苏人大等一系列APP上线,为人大工作提质增效的同时,让人民群众更好地了解人大、接近人大,及时参与人大各项活动。另一方面,生成式人工智能初步崭露头角,北京市人大常委会、重庆市人大常委会等部分被评估对象设置了智能问答,引入了生成式人工智能,更好地回答人民群众之问,解决人民群众之需。

最后,财政预算投入略有增长。财政预算公开是人民当家作主的重要体现,是提升监督实效的前提基础,是增强财政透明度的重要途径。本次评估发现,20家被评估对象公开了本年度财政预算,占比68.75%,且从财政预算的对比来看,2024年财政预算相比2023年略有增长(详见表3) 。财政预算的增加,使得立法工作者能够更加深入地开展调研论证,广泛的听取社会各界的声音和意见,确保每一部立法都能够符合人民群众实际利益;财政预算的增加,使得监督工作注入了强大的活力,极大拓展了监督工作的广度和深度;财政预算的增加,使得代表可以获得更多的资源支持,更好地开展走访调研,深入了解人民群众的诉求和期望,更好地履行代表职责。

二、人大透明度砥砺前行

(一)基础信息可圈可点

首先,公开基层立法联系点。基层立法联系点是立法机关与人民群众之间的重要桥梁,是吸纳民意、汇聚民智、反映民情的重要渠道,是践行全过程人民民主的重要载体。评估发现,甘肃省人大常委会、北京市人大常委会、山东省人大常委会等5家被评估对象公开了基层立法联系点的地址、电话以及其他联系方式,方便人民群众前往立法联系点了解最新立法动态,反映自身诉求。

其次,无障碍模式逐步推广。《无障碍环境建设法》规定:“利用财政资金建立的互联网网站、服务平台、移动互联网应用程序,应当逐步符合无障碍网站设计标准和国家信息无障碍标准。”评估发现,包括全国人大常委会、广东省人大常委会、山西省人大常委会、上海市人大常委会等在内的多家被评估对象设置了无障碍模式,帮助盲人了解人大基本信息,参与人大立法、人大监督,知晓人大代表工作状况。

最后,公开年度工作要点。年度工作要点的制定和公开,能够明确工作方向和重点,可以增强人民群众监督实效,推动政策落实,提升人大工作质量。评估发现,包括全国人大常委会、北京市人大常委会、重庆市人大常委会、甘肃省人大常委会等在内的9家被评估对象主动公开了年度工作要点,占比28.125%。其中,全国人大常委会连续四年及时公开年度工作要点,为地方人大常委会年度工作要点提供了模板和借鉴。此外,包括重庆市人大常委会、辽宁省人大常委会、青海省人大常委会等在内的7家被评估对象公开了上一年度工作要点完成情况,对年度工作要点进行了总结,占比21.875%。

(二)人大立法亮点纷呈

首先,区域协同立法循序渐进。区域协同立法对于解决跨区域治理难题、推动区域高质量一体化发展、完善中国特色社会主义法治体系具有重要意义。评估发现,京津冀、长三角、珠三角、川渝双城均有大量的区域协同立法之尝试,部分省级人大常委会门户网站甚至开设了专门的协同立法专栏和窗口,并在2024年推出了协同立法的地方性法规。例如,北京市人大常委会、天津市人大常委会、河北省人大常委会2024年在社会保障领域分别制定了《北京市推进京津冀社会保障卡一卡通规定》《天津市推进京津冀社会保障卡一卡通规定》《河北省推进京津冀社会保障卡一卡通规定》。

其次,利用外脑提高立法质量。评估发现,32家被评估对象在立法过程中均有理论专家和实务专家的参与,占比100%。此外,部分被评估对象借助外脑就立法内容展开论证,以进一步提高立法质量。例如,上海市人大常委会借助上海市立法学研究会对多个立法草案进行了深入的论证和讨论。再如,江苏省成立人大工作理论研究会,每年召开专题会,研究人大立法过程中的重大理论和实践问题。

最后,集中公开所有规范体系。党的二十届三中全会提出:“建设全国统一的法律法规和规范性文件信息平台”。评估发现,黑龙江省人大常委会、重庆市人大常委会、河南省人大常委会、湖南省人大常委会等多个平台法规数据库整合政府、监委、法院、检察院的规章、解释以及规范性文件集中公开,为建设全国统一的法律法规和规范性文件信息平台提供了经验,为人民群众找法寻规提供了方便,为法学学者开展学术研究提供了资料。

(三)人大监督抓铁有痕

首先,执法检查公开保持良好水平。人大执法检查有利于维护宪法法律权威,有助于促进法律法规贯彻实施,有益于增强社会法律意识和观念。评估发现,32家被评估对象均开展了执法检查活动,占比100%,其中有20家被评估对象公开了执法检查报告,占比62.5%,比2023年增加了1家。

其次,专题询问公开数量突飞猛进。专题询问是人大监督的重要形式,是解决热点、难点问题的有效途径。开展专题询问有助于强化人大监督职能,有利于促进社会和谐,有益于推动政府及其部门依法行政。评估发现,有14家被评估对象公开了专题询问报告,占比43.75%,比2023年的4家增加了10家。

最后,备案审查报告公开数量有所增加。党的二十大报告明确提出:“完善和加强备案审查制度。”备案审查报告的公开能够激发公民参与备案审查工作的积极性,能够强化备案审查的宣传解读。评估发现,有16家被评估对象公开了备案审查报告,占比50%,比2023年的14家增加了2家。

(四)代表工作日拱一卒

首先,保障人民群众参与常委会会议。评估发现,包括全国人大常委会、北京市人大常委会、上海市人大常委会、内蒙古自治区人大常委会在内的5家被评估对象主动邀请普通群众参与人大常委会会议。有的被评估对象将其作为固定的制度,并在网上开设预约窗口。例如,上海市人大常委会定期发布公民旁听常委会会议的公告,公民在网上预约申请后就有机会旁听常委会会议。

其次,利用代表联络站收集社情民意。人大代表联络站是连接人大代表与人民群众的重要桥梁,是促进人民群众民主参与的重要途径,是吸收民情民意民智的重要渠道。评估发现,部分评估对象利用人大代表联络站收集社情民意、宣传政策法规,为政府决策提供参考和借鉴。例如,贵州人大代表联络站通过定期接待、走访调研等方式,广泛听取和吸收群众的意见和建议,及时反映社会热点和难点问题,并在网上公开社情民意的数量,以接受社会监督(详见表4)。

最后,公开人大代表议案建议。公开人大代表议案建议能够有效提高代表议案建议的质量,规范代表履职行为,增强人民群众对人大代表的信任。评估发现,有25家被评估对象公开了代表议案建议,占比78.125%。其中,福建省人大常委会不仅公开了本级代表议案、建议,而且将市一级、县一级人大代表议案、建议一并公开;山东省人大常委会将代表联系信息、代表意见建议等相关内容整合打包公开。

三、人大透明度存在的问题

(一)人大公开缺乏细则指引

当下无论是人大立法公开,还是人大监督公开,抑或是人大代表公开,虽然有立法法、监督法、代表法等法律依据,但在具体操作细节上,由于缺少细则指引,导致人大常委会不知道哪些内容应该公开,应该公开到什么程度,应该以什么形式公开,应该何时公开。例如,立法法第六十二条规定:“法律签署公布后,法律文本以及法律草案的说明、审议结果报告等,应当及时在全国人民代表大会常务委员会公报和中国人大网以及在全国范围内发行的报纸上刊载。”此处及时应当如何理解?是一个月、两个月?还是一年、两年?再如,监督法第七条规定:“各级人民代表大会常务委员会行使监督职权的情况,向社会公开。”这里行使监督职权的范围是什么?执法检查、专题询问、备案审查等内容应该何时公开?现行的法律仅仅设定了应当公开的框架,后续需要更具体的细则予以落地。目前,由于缺少硬性指引,部分被评估对象的预算监督内容公开还停留在2017—2018年;部分地方人大常委会大量公开全国人大的内容,而自己应该及时公开的内容却一笔带过;部分被评估对象没有完整公开常委会公报,连续公开多年的立法计划以及立法规划。

(二)征求意见缺少红线意识

立法法对于征求意见时间有明确规定,“一般不少于三十日”,地方人大在制定立法条例时也对征求意见时间作出具体的限定。其目的是让更多的人民群众有时间、有机会了解法律法规草案的内容,并结合自身的理解提出意见和建议。即便立法法和地方立法条例对此作出规定,依然有部分被评估对象缺少红线意识,不遵守立法征求意见的时间规定,缩短征求意见时间(详见表5)。

(三)个人邮箱存在安全隐患

在网站中公开联络方式和联络渠道有助于搭建人民群众同人大常委会的沟通桥梁,是践行全过程人民民主的有益尝试。但评估发现,部分被评估对象公开的联络方式是私人邮箱或QQ邮箱。作为面向大众的免费电子邮箱,其安全保障主要是基于常规的网络安全措施,随时有可能被盗号或遭受黑客攻击。人大常委会使用免费私人电子邮箱,一旦账号出现安全问题,则导致留言或意见信息被篡改、伪造甚至是泄露。此外,人大常委会同人民群众沟通和互动是一项极为严肃的工作,需要遵循特定的规范和程序,人大常委会使用私人电子邮箱很难体现其认真的态度,会对人大常委会的权威和公信力造成不良影响。

四、人大透明度的展望与建议

党的二十届三中全会指出:“发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。”人大透明度是贯彻落实全过程人民民主的基础,是人民群众了解人大常委会日常工作的前提。没有人大公开,则人民对人大的关注将逐渐淡漠;缺少人大透明,则群众同人大将渐行渐远。未来,各级人大常委会应当准确把握时代之需、发展之需,以公开为抓手,以人民为中心,为中国式现代化奠定制度基础、为中华民族伟大复兴贡献人大力量。

(一)树立人大公开的价值理念

人大常委会要牢固树立“以人民为中心”的公开理念,公开不仅仅是为了满足法律法规之规定,也不是为了宣传人大日常工作之艰辛,而是切切实实为人民群众提供便利,满足人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。从这个角度出发,未来各级人大常委会要时刻站稳人民立场推动公开工作。这就要求,一方面各级人大常委会要积极回应人民群众的关切和诉求,对于人民群众通过各种渠道提出的问题和建议,要及时进行整理、分析和反馈,做到事事有回音,件件有着落。另一方面,各级人大常委会要加强与人民群众的互动交流,广泛征求人民群众对人大工作的意见和建议,让人民群众真正参与到人大工作中来,使人大工作更好地反映人民意愿、维护人民利益。只有这样,才能不断提升人大工作的公开度和透明度,增强人民群众对人大工作的信任和支持,为推进社会主义民主法治建设夯实基础。

(二)完善人大公开的顶层设计

全国人大常委会应抓紧研究人大公开的理论与实践,从各级人大常委会公开现状出发,分析人大公开领域现存的主要问题,解决人大公开领域的主要矛盾,明确人大公开领域的主要目标。对此,建议全国人大常委会制定人大常委会公开规则,编制人大常委会公开手册,发布人大常委会年度公开要点,启动人大常委会年度公开评估,开展人大常委会公开培训。对于公开的规则、手册、要点而言,要明确哪些能公开、哪些不能公开、哪些应当即刻公开、哪些需要审核后公开。对于公开的评估而言,应当及时总结先进的经验,发现暂时存在的问题,并提出切实可行的整改方案。对于公开的培训而言,要培育各级人大常委会工作人员的公开思维,培养公开的习惯,灌输公开的理念,教导公开的程序。唯有通过上述一系列举措,方能推动人大透明度向纵深迈进。

(三)人大公开线上线下相结合

当下人大公开主要集中在门户网站、微信、微博、APP等平台,部分人大常委会开辟了抖音、快手账号。然而,人大公开不应局限在某个特定线上平台,而应该线上线下相结合。正所谓人大公开工作应当“润物无声”,融入人民群众的日常生活;人大公开工作应当“成风化人”,塑造人民群众的行为习惯。在线上,各级人大常委会应当根据平台特点,发布与平台用户群体相一致的信息,增加信息的传播速度和广度;在线下,各级人大常委会应当以立法联系点、人大代表联络站为基础,广泛地汇聚民智、吸收民意。此外,建议基层立法联系点、人大代表联络站等信息和百度地图、高德地图、腾讯地图等地图软件结合,在地图中公开附近的联系点和联络站,方便人民群众通过地图软件迅速寻找周边的站点,让人民群众可以上门提出意见和建议。同时,建议将立法联系点、代表联络站的相关信息推送至美团、大众点评、58同城等民众生活平台,允许人民群众对立法联系点、代表联络站进行评价和打分。

来源:《人大研究》杂志

作者:刘雁鹏(中国社会科学院法学研究所助理研究员)

甘公网安备 62010002000599号

甘公网安备 62010002000599号